Pour écrire le chapitre sur le Domaine d'Acqueville de son ouvrage "Villennes et ses Seigneurs", publié en 1967, Marcel Mirgon s'est basé sur une "documentation obligeamment fournie par Monsieur Charles du Courthial de Lassuchette", le propriétaire à l'époque. Malheureusement, celle-ci était incomplète et n'a pas permis d'éviter des inexactitudes.

|

Nous remercions très vivement Monsieur Eike Edler von Graeve, propriétaire du domaine de 1985 à 2004, de nous avoir fait part des recherches qu'il a effectuées avant d'entreprendre la restauration du château, la transformation de ses dépendances et l'aménagement du parc. |

Sa documentation comprenait notamment le texte d'une conférence faite à Villennes en 1991 par Monsieur Pierre-Yves Louis, qui a étudié des documents très intéressants trouvés aux Archives Nationales et à la Bibliothèque Nationale, sur Adam Chevrier, créateur du domaine et du château d'Acqueville, sur sa famille et sur ses successeurs. Nous en résumerons plusieurs parties que nous complétons par les résultats de nos recherches dans les archives départementales.

Le domaine d'Acqueville étant une propriété privée, qui n'est pas ouverte au public, nous vous convions à une visite virtuelle grâce aux nombreuses photographies que nous avons pu y prendre.

Deux Hacqueville : confusion et possible relation

Nous évoquerons les différents propriétaires de ce lieu, dont le nom a été orthographié Acville puis Hacqueville, avant de devenir Acqueville.

|

Au moins trois autres communes portent actuellement le nom d'Acqueville : deux dans les départements du Calvados et de la Manche, une autre en Suisse. Nous nous intéresserons plus particulièrement au village, nommé Hacqueville, situé dans le département de l'Eure dans le Vexin Normand entre les Andelys et Gisors. |

En effet, une branche de la famille de Poissy porte le nom de ce lieu, dont plusieurs de ses membres, prénommés Robert, ont été les seigneurs aux XIIIe et XIVe siècles. Le premier Robert de Poissy a épousé en 1150 Isabeau de Neubourg, qui lui a apporté en dot cette seigneurie d'Hacqueville.

Son petit-fils, le troisième Robert de Poissy, y fonda vers 1230 un prieuré, que Marcel Mirgon a malencontreusement situé à Villennes en attribuant cette implantation à l'un des plus puissants seigneurs de Normandie, Robert III, fils de Siméon de Montjoie, qui possédait alors la Chatellenie de Poissy.

Il est toutefois possible que le domaine villennois d'Hacqueville ait le pris le nom de la seigneurie normande, après l'installation de l'un des membres de la famille, souhaitant se rapprocher de Poissy.

|

A Hacqueville, on peut encore voir la motte sur laquelle était bâti le château féodal. |

|

|

Des constructions d'origine, il ne reste que quelques fragments du mur d'enceinte et un petit bâtiment, qui devait être une fauconnerie. |  |

|

Par contre, les souterrains ont été conservés en excellent état, dans les parties qui restent accessibles. |  |

Pour aller plus loin dans l'histoire des châteaux du Moyen-Age en Normandie, en particulier des mottes castrales, nous vous proposons de visiter deux sites Web :

Les vestiges gallo-romains et mérovingiens

Si les premiers habitants du domaine d'Acqueville n'ont pas été des moines, ils semblent être plus anciens : des vestiges des époques mérovingienne (VIe - VIIe siècles) et, peut-être, gallo-romaine y auraient été découverts.

|

Thermes ou moulin ? Au cours des travaux de terrassement pour la canalisation des différents cours d'eau souterrains, alimentant notamment l'étang, une construction rectangulaire a été mise au jour. Son déblaiement a permis de montrer qu'elle a servi de "thermes" : deux regards donnent accès à des canalisations en maçonnerie ; l'eau issue d'une source située un peu plus haut y circule toujours. |

|

|

La méthode d'assemblage des pierres constituant la partie basse des murs, la plus ancienne, permettrait-elle de dater ce bâtiment de l'époque mérovingienne ou même de la période gallo-romaine ? Ce sont, en effet, les Romains qui ont apporté dans notre pays les bains publics, dont les plaisirs faisaient partie de leur art de vivre. Cette "salle de bains" était-elle une "piscina" ou un "frigidarium" ? |

Ces vestiges pourraient, plus vraisemblablement, être ceux du soubassement d'un ancien moulin.

La sépulture

|

Une ouverture dans un tumulus était comblée par des gravats. Leur extraction a fait apparaître non pas une grotte ou une entrée de souterrain mais ce qui pourrait être une ancienne sépulture. |

|

Celle-ci ne contenait pas un sarcophage mais une "banquette" de pierre. Le défunt devait y reposer, enrobé de bandelettes de lin enduites de plâtre, comme c'était l'usage à l'époque. |

|

La porte du XIe siècle

Le bâtiment le plus ancien du domaine, conservé jusqu'à nos jours, est la "Porte jaune", construite vraisemblablement au Moyen-Age.

|

C'est alors l'entrée principale par le chemin de Poissy à Orgeval, devenu la route reliant Villennes à la ville voisine. |

Elle ne serait plus utilisable, une nouvelle couche de revêtement élevant le niveau de la chaussée, chaque fois qu'elle fait l'objet d'une rénovation ... |

Des bâtiments aux XIIIe et XVe siècles ?

Cette porte visiblement antérieure à la construction du château devait certainement donner accès à une propriété. Malheureusement, aucun écrit n'est parvenu jusqu'à nous sur les habitants de cette époque. Nous ne disposons pas, non plus, de plans montrant la présence de bâtiments.

Seuls des éléments architecturaux, en particulier les techniques utilisées pour les charpentes, permettent d'élaborer des hypothèses sur l'époque de la construction de deux bâtiments, l'un du XIIIe siècle, l'autre du XVe siècle.

|

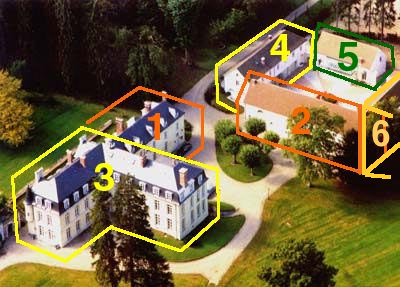

Le bâtiment du château, en forme de T, comprend en

fait deux parties : Le corps de ferme (n° 2) semble avoir été bâti après ce premier bâtiment. Les communs (n° 4) et l'orangerie (n° 6) ont été construits plus tard. |

|

||||

|

La première bâtisse Ce bâtiment contient toujours un escalier à

voûte sarrasine ainsi que des charpentes, qui pourraient

avoir été construits au XIIIe

siècle.< |

|

|

Le corps de ferme Sa charpente est plus récente : elle peut être datée du XVe siècle. On peut toujours voir les "signatures" des charpentiers, qui sont gravées sur la plupart des poutres. Le bâtiment possédait, autrefois, plusieurs grandes portes dont les fixations au sol sont encore visibles : elles permettaient le passage des troupeaux et de charrettes. |

|

La seigneurie d'Acqueville

Adam Chevrier et sa famille

Dès la création de la Seigneurie de Villennes et Médan, une partie des terres d'Acqueville en fait partie.

A la fin du XVIe siècle, le seigneur Nicolas Ier Bourdin, couvert de dettes, s'enfuit à Raguse. Son épouse, Marie Fayet, rachète le domaine et se fait aider par Antoine Chevrier, puis son fils Adam, pour le gérer. Habitant à Paris rue Saint-Paul, elle séjourne souvent à Fauveau, d'où elle administre ses terres jusqu'à sa mort en 1651, à l'âge de 84 ans.

Les Chevrier constituent une famille bourgeoise de Poissy qui joue un rôle important aussi bien localement qu'à Paris. Antoine, est un "marchand", négociant en gros des productions agricoles des seigneuries et des abbayes ; il spécule sur les denrées et réalise des profits importants en prêtant de l'argent aux familles princières qui en manquent.

|

Adam Chevrier a deux frères plus âgés : l'aîné, Jean, sera contrôleur au grenier à sel de Poissy ; Pierre sera receveur d'un fils de Catherine de Médicis, François, duc d'Alençon et comte de Montfort-l'Amaury, avant d'être maître des comptes, puis notaire et secrétaire du roi. Son nom sera donné, à la fin du XXe siècle, à la voie qui desservira les maisons construites à l'emplacement du potager du château. |

Adam commence également sa carrière comme receveur de François d'Alençon (qui était le frère de François II, de Charles IX et de Henri III), puis il passe au service de François d'Orléans-Longueville, comte de Saint-Paul et gouverneur de Picardie, et obtient, à la mort de ce dernier, la charge de président-trésorier de France en la généralité de Picardie. Il continuera à habiter à Amiens mais résidera fréquemment à Acqueville, très attaché à sa ville natale (il fera une donation de 2 000 livres pour reconstruire les orgues de la Collégiale de Poissy).

La constitution du domaine

En août 1594, Jean Bourdin, seigneur de Médan, et son frère, Jacques de Morogues, propriétaires de prés près de Migneaux, les cèdent à Adam Chevrier.

Il manque encore un quart de ce terrain de 452 perches (plus de 2,25 ha), qui fait partie des biens saisis de leur frère, Nicolas. En 1599, Marie Fayet le rachète par adjudication pour le vendre à Adam Chevrier.

Le nom du lieu, "le chemin des Meules", provient des meules taillées dans des carrières de pierre d'Orgeval et des Alluets, qui y sont acheminées pour être transportées par la Seine vers des moulins en construction ou à réparer.

De 1594 à 1623, Adam Chevrier achète plus d'une soixantaine de terrains, appartenant au prieur curé de Villaines, à de nombreux habitants du village et de paroisses voisines. Soit il achète des parcelles, soit il acquiert des droits indivis puis pousse les autres copropriétaires à lui céder également leurs droits.

Il acquiert par adjudication d'autres biens saisis pour les utiliser comme monnaie d'échange. Certains sont des biens hypothéqués par des personnes, en proie à des difficultés financières, qui ne peuvent plus rembourser les prêts qu'il leur a consentis ...

Pour acheter au moins 148 arpents de terres, soit environ 75 hectares, il aura dépensé une somme supérieure à 19 000 livres (à l'époque, un manouvrier gagne 0,5 à 0,75 livre par jour).

La construction du château

Quelques années après le début de son "opération foncière", Adam Chevrier dispose d'un terrain suffisant pour y bâtir un château. La construction est achevée en septembre 1598.

Pierre-Yves Louis a retrouvé le contrat qu'il a alors signé avec un peintre du Faubourg Saint Honoré-les-Paris, Pierre Dubuisson, qui s'engage à faire en 6 semaines pour 55 écus, soit 165 livres : "En la maison d'Hacqueville, ung tableau sur thoille, peint en huille du plant tant de ladite maison, basse court, jardin, prés, boys et ce qui est contenu en l'enclos et au Tour d'Icelluy".

Il peindra également :

- la cheminée de la grande salle "de coulleur de marbre [...]

(avec) au millieu un tableau sur thoille aussi en huille de telle

devise ou histoire que ledit Chevrier avisera".

- la cheminée de la petite salle basse,

- le bois de l'escalier,

- la cheminée de la grande chambre,

- la tourelle et sa garde robe,

- la cheminée de la petite chambre au dessus du four.

La chapelle joignant la petite chambre sera ornée d'un "tableau sur thoille en huille représentant les figures de Moyse et Aron avec les tables où seront escriptes en lettres d'or les commandemens de dyeu". Le décor de toutes les autres pièces est également décrit dans le contrat.

La charpente est réalisée par Nicolas Barillet, charpentier de la grande cognée à Poissy.

Le règlement donnera lieu à un contentieux, arbitré après un procès aux Requêtes du Palais par Guillaume de Verdun, clerc des œuvres des bâtiments du roi.

L'escalier comprend une première partie en pierre et une seconde en bois.

|

|

| D'époque "Renaissance", il a été très bien sauvegardé jusqu'à nos jours. |  |

L'érection du fief d'Hacqueville

En décembre 1599, Acqueville devient un fief, dépendant de la seigneurie de Villaines. Marie Fayet cède, contre 150 livres de rente, diverses redevances à Adam Chevrier, qui devient le seigneur d'Hacqueville et "décharge le manoir d'Acqueville et ses dépendances de toutes censives".

Elle l'accusera toutefois plus tard de l'avoir abusée et engagera une procédure contre lui au Parlement. Voici le texte intégral du jugement de 1608, transcrit avec l'orthographe de l'époque (en rétablissant toutefois les s écrits f et les v en forme de u, mais pas les j écrits i), sans traduction des phrases en latin.

|

Pour Dame Marie Fayet, dame de Villaines, demanderesse Contre Maistre Adam Chevrier, Tresorier de France, deffendeur Par Contract du 21 Décembre 1599, ladite Dame a baillé en eschange audit Chevrier, quatre livres cinq sols tournois de cens, vingt cinq minots de grain, six chappons & une poulle de rente, à prendre sur les heritages y declarez, c'est à dire, tant sur la maison & enclos de Hacqueville, que sur ceux sont hors ledict enclos le tout, erigé en fief iusque à la concurrence desdicts cens & rentes ceddez. Il y a plusieurs heritages dont ledit Chevrier est detempteur, & c'est l'une des demandes qu'on luy faict, à ce qu'à faulte de faire apparoir de ses contracts d'acquisition de plusieurs pieces de terre dont il sagist, il soit permis à ladite dame de les faire saisir : car elle a interest de sçauoir si les heritages dont il s'agist sont chargez de cens & rentes en grain & volailles à luy ceddez : auquel cas il ne peut pretendre que les detempteurs des heritages mentionnez audit contract lui doivent payez les cens & rentes dont ils sont chargez, oins ils doivent estre payez à ladite dame, n'etant pas raisonnable que ledit Chevrier iouisse de plus grande quantité de cens & rentes, soit par les mains en conséquence de ses acquisitions, soit par les mains desdits detempteurs. Neanmoins il veut prétendre directement contre les termes du contract & contre l'intention de la dite dame (qui ne fut iamais autre que de le faire iouir desdits quatre livres cinq sols tournois, vingt cinq minots de grain, six chappons & une poulle de rente) que s'il se trouvait dauantage sur les heritages desquels luy ou autres particuliers denommez audit contract sont detempteurs, le surplus luy doit appartenir, en quoy il n'y a apparence quelconque. Car ladicte Dame tesmoignera assez son intention en exprimant la quantité du cens & rentes qu'elle luy ceddoit : & de faict toute la censiure de ladite dame est dene en parisis, & elle ne luy cedde qu'en tournois & sur le pied de la prisee de son partage que s'il s'en trouve davantage sur les heritages exprimez par le contract, cela provient de la surprise dudit Chevrier qui sçavoit bien de quels cens & rentes les heritages estoient chargez. D'autant que depuis l'année 73, iusques alors Antoine Chevrier, son père avoit esté perpetuellement fermier & receveur de ladite terre, en avoit fait faire le Terrier de l'année 81 & avoit en tous les tiltes entre ses mains, & le deffendeur en avoit une telle cognoissance qu'il luy fut facile d'abuser de l'ignorance de ladite dame : C'est pourquoy il y a clause de restitution dans lesdites lettres qu'elle a obtenues fondee sur le dol dudit deffendeur, lequel mesme instat qu'il deveuait vassal de ladite dame, commettait un acte contraire à la foy et homage qu'il prestait par ledit contract, ce qui est odieux : cum inter dominum & vassalum nulla frans. nec vllum malum ingenium deheat interuenire, in vsib, feud. lib. 5. Secondement il est certain que l'expression du cens & rente en une quantité certaine n'a pas esté inutilement faite, car si on luy eust voulu esteindre & amortir tous les cens & rentes dont les heritages mentionnez au contract estoient chargez, il n'eust point esté necessaire d'exprimer ladite quantité & par conséquent cette expression d'une certaine quantité, faict qu'il fault regler ses pretentions suivant icelles. Ne sert de dire que les heritages sur lesquels les cens & rentes se doivent prendre sont exprimez car lesdits cens & rentes sunt in dispositione, mais les heritages sunt tantum in executione dispositionis. A ce propos, est

notable la decision de Maistre Charles du Moulin sur

la Coustume de Paris. La preuve qu'ils sont chargez de plus qu'il n'en a esté ceddé, resulte des offres que le dit Chevrier a este contraint de faire, que s'il s'en trouvoit dauantage il offroit de payer le surplus desdicts cens & rentes à ladite dame en qualite de rente seiche, & d'ailleurs ladite dame a cotté & iustifié quels sont les heritages & de quels cens & rentes ils sont chargez. Combien que iusques icy elle n'ait peu esclaire si ledit Chevrier (ioilissant pas ses mains des cens & rentes des heritages dont il est detempteur) est entierement remply de la quantite à luy cedée par ledit contract, parce qu'il ne demeure pas d'accord estre detempteur de plusieurs heritages, & neanmoins il empescha permission de saisir, requise par la dite dame, ce qui monstre qu'il est detempteur car il ne l'estoit point il n'y ayroit point d'interdist : comme aussi il se sonct payer le centime par plusieurs particuliers detempteurs, qui luy passent des declarations de leurs heritages, desquelles il n'a jamais voulu faire apparoir au present proces. Donc la principale question dudit Chevrier en telle sorte qu'il ne possede en fief et n'attende le Centime sur plus grande quantité d'heritages que iusques à la concurrence des cents & rentes à luy cedez, car le surplus doit estre payé à ladite dame, & luy mesme estant remply de la quantité, ensemble les autres detempteurs doivent fournir déclaration de leurs heritages comme estant en roture, & estant demeurez en la censure de ladite dame, nonobstant ledit contract, & nonobstant toutes les pretenduës declarations desdites rotures qu'il a fournies en l'année six cents huicts & depuis pendant le proces. C''est pourquoi elle conclud à ce que faisant sur l'appel, & sur le principal evoqué, sur les requestes par elles presentees, Il doit dict qu'ayant esgard aux lettres par elle obtenuës & icelles enterinât, le fief de Hacqueville sera reduit pour le premier article du contract de 26 sols parisis de cens à la quantité de 29 arpents & demy d'heritages, à laquelle se monte le mesurage de ladite maison et enclos d'Hacqueville, & ledit Chevrier ou les heritiers seront deboutez de la demande incidente pour le parfournissement de huict arpens & demy d'heritages de proche en proche par luy pretendus en conséquence dudit article, & pour le regard des autres articles dudit contract, ils seront pareillemêt reduits à proportion du cens & rentes, & luy seront fournis des heritages de proche en proche, lesquels auec ledicte maison & enclos se trouueront chargez de quatre livres cinq sols tournois de cens, vingt cinq minots de grain, six chappons & une poulle de rente seulement, & du surplus desdits heritages il sera tenu d'en fournir la declaration en à ladite dame come estans tenus en roture, le luy en payer les cens & rentes à elle deubs. Le tout sans avoir esgard à la déclaration qu'il a fait inserer dans le terrier que ladite dame a joinct faire en l'année 608, qui sera rejettee, Et seront lesdits heritiers condamnez en tous les despens du proces, tant la cause principale que d'appel, qu'incident de lettres & requestes. |

Dix ans après son décès en juin 1624, sa veuve, Renée de Bauquemare, sera condamnée à payer "594 livres 11 sols pour 29 années d'arrérages de 11 minots de grain de rente annuelle" ...

Afin de mieux comprendre ce texte, voici quelques informations utiles

sur le système féodal, rappelant les relations entre un

seigneur et ses vassaux, et sur quelques unités de valeur et de

mesure de l'époque :

|

La société féodale, qui a

régi le royaume de France pendant cinq siècles

à partir de l'an 1000 environ, était bâtie

selon une architecture pyramidale : Au sommet de la pyramide féodale, se trouvait le souverain, le roi, qui était le suzerain de plusieurs ducs ; chaque duc était à son tour le suzerain de plusieurs comtes ; chaque comte avait plusieurs vassaux dont les fiefs étaient des châtellenies, vicomtés ou vidamies. Plus bas dans la hiérarchie, se trouvaient des seigneurs vassaux de moindre importance. Les fiefs pouvaient avoir l'étendue d'une province ou n'être qu'une simple ferme. Lors de la prise de possession d'un fief, le vassal était tenu de faire acte de foi et hommage à son suzerain direct, et de lui fournir un acte détaillé d'aveu et dénombrement, c'est à dire un inventaire des biens faisant partie du fief. Quand un seigneur vendait son fief, les serfs, manants ou vilains qui le cultivaient étaient cédés en même temps que les terres, le bétail et les bâtiments. |

|

MONNAIES SUPERFICIES VOLUMES DE MARCHANDISES |

Un lien entre Aqueville et Ecquevilly ?

Il est à noter que la belle-mère d'Adam Chevrier appartenait à une autre famille portant le nom d'Hacqueville ! Son père, André d'Hacqueville était président au Grand Conseil ; sa mère était issue de la puissante famille champenoise Hennequin qui s'installera à quelques kilomètres de Villaines, à Fresne. En 1724, le roi, à la demande d'Auguste Vincent Hennequin, érigera cette baronnie de Fresne en marquisat d'Ecquevilly.

Autre bizarrerie de l'histoire : la similitude des noms d'Acqueville et d'Ecquevilly est-elle fortuite ?

Les enfants d'Adam

Adam Chevrier et Renée de Bauquemare auront six enfants :

- deux filles, Anne et Marie, toutes deux religieuses,

- quatre fils : André, Pierre, François-Adam et Jérôme.

|

Seul Pierre jouera un important rôle, restant dans l'Histoire sous le nom de "baron de Fouencamps", du nom de la seigneurie, située près d'Amiens, dont il a hérité de son père. Ce titre sera transformé en Nouvelle-France en "baron de Fancan". |

|

C'est, en effet, au Québec, lieu de sa mission humanitaire et évangélique, qu'il y investira une partie de la fortune de son père : il y fonde d'abord en 1630 une congrégation de religieuses hospitalières sous le patronage de Saint-Joseph puis il crée en 1639 la "Société de Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France". Ce n'est que vers 1659 qu'il sera ordonné prêtre. |

|

Pour de plus amples détails, cliquez ci-après pour consulter la biographie de Pierre Chevrier sur le site Internet de Robert Derome, relatif à "La médaille du baron de Fouencamps et l'iconographie de la Vierge à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours".

Après le décès d'Adam Chevrier, le château d'Acqueville devient la propriété de son fils aîné, André. Il y vit célibataire et y reçoit sa mère et ses frères. Ayant mené une existence bohème, criblé de dettes, il vend le château en octobre 1643 pour 53 000 livres, dont 18 000 dus à ses créanciers.

Il décède en novembre 1653, quelques jours avant sa mère, dans un petit appartement de deux pièces loué dans une maison située à Paris, au coin de la place de Grève et de la rue de la Vannerie.

Deux propriétaires de courte durée

Le nouveau propriétaire du domaine est Jean Guyet, conseiller et secrétaire du roi, premier et principal commis du greffe du Parlement de Paris. Il est domicilié rue de la Harpe.

L'acte de vente décrit ainsi le contenu du domaine : maison seigneuriale et autres bâtiments, colombier à pied, cour, jardin, basse-cour.

Trois ans après son acquisition, Jean Guyet meurt ; ses enfants laissent à leur mère, Marie Ferrand, la propriété d'Acqueville. L'année suivante, en 1647, elle la cède contre une rente de 5 380 livres 10 sols 6 deniers à Charles Robin. Celui-ci est seigneur de Varize, grand-maître des eaux-et-forêts d'Anjou et de Touraine.

Son épouse, Madeleine Brice, et lui n'ont qu'une fille, Claude Robin, qui sera leur héritière. Celle-ci étant mariée à Jean le Boulanger, le domaine d'Acqueville sera pendant près d'un siècle la propriété d'une famille portant son nom (parfois orthographié Le Boullanger ou Le Boullenger).

La famille Le Boulanger transmet le domaine aux fils aînés

Jean Le Boulanger est seigneur de La Sablonnière, trésorier-général de France de 1609 à 1627 à Amiens (où Adam Chevrier est alors président-trésorier de France) puis maître des comptes.

Après la mort de Jean Le Boulanger, le domaine revient à son fils Louis I, alors maître des requêtes. Par un testament commun olographe, celui-ci et son épouse, Marie Catherine Lépinette Le Mairat, désignent en mai 1691 leur fils aîné et l'aîné de tous ses descendants comme futurs propriétaires du domaine d'Acqueville.

La Revue nobiliaire, héraldique et biographique, publiée par M. Bonneserre de St-Denis en 1862, donne un portrait de Louis le Boulanger, seigneur d'Acqueville, reçu "maistre des requestes" le 22 décembre 1656, mort le 18 septembre 1701. Auparavant conseiller au Parlement le 4 sept. 1645.

|

Sçait les affaires ; ne manque pas de suffisance, mais un peu l'esprit bourgeois. |

C'est donc Louis II, conseiller au Parlement puis maître des requêtes, qui leur succède. Il épouse en 1690 une petite-fille de Jean Guyet et Marie Ferrand (rappelez vous, ceux qui ont acquis le domaine du fils d'Adam Chevrier ...). Après le décès de celle-ci, sans enfant, il se remarie avec Marie-Madeleine Parent. Leur fils unique, Armand-Louis meurt sans descendance, à l'âge de 25 ans. A 72 ans, Louis II se remarie avec une femme de 29 ans, Eléonore Giraud, qui lui donne deux fils.

L'aîné, Isidore-Louis, hérite du domaine. D'abord conseiller au Parlement, il devient ensuite maître des requêtes. Il épouse en 1754 Catherine-Elisabeth de Pomereu, dont il aura un fils. Mais il n'aura pas la longévité de son père.

Après son décès à 26 ans, en 1759, son fils Armand-Louis, alors âgé de deux ans, devient son héritier, mais sa grand-mère, Eléonore Giraud, conservera l'usufruit du domaine jusqu'à sa mort en octobre 1782.

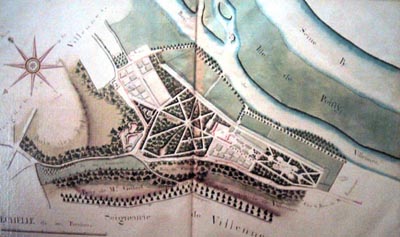

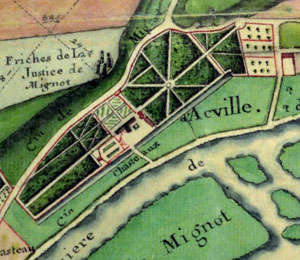

| Le domaine d'Acqueville comme les terres des alentours constituent alors un territoire de chasse, qui a fait l'objet d'une carte réalisée vers 1765. |

|

|

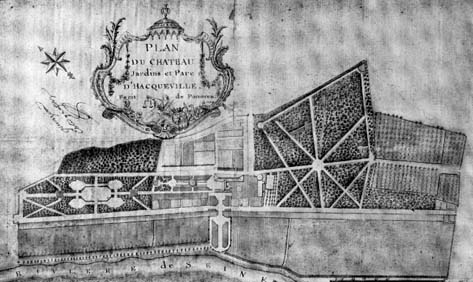

Quant à ce plan, il fait partie d'un ouvrage édité en 1779, conservé aux Archives Nationales : |

|

ATLAS |

|

|

Sa reliure de cuir porte les armes des Le Boulanger, surmontées d'une couronne de marquis : "D'azur à la fasce d'or accompagnée en chef de trois étoiles de même et en pointe de trois roses d'argent". |

|

Le domaine d'Acville en 1786 |

Le domaine comprend alors, outre le château, des jardins, un parc, un potager, des prairies et des futaies de hêtres. Des plans du château et du parc au XVIIIe siècle sont également conservés par les Archives Départementales des Yvelines et présentés sur le site Web du Conseil Général. Pour les consulter, cliquez sur le lien ci-dessus. |

|

Armand-Louis est le premier de sa famille à choisir le métier des armes, en tant qu'officier aux Gardes Françaises. Il va être marqué par un drame : sa fiancée, Anne Marie Bertin de Morancé, dont il est très amoureux, meurt avant leur mariage en octobre 1781. Bientôt d'autres événements d'ampleur nationale conduisent Armand-Louis Le Boulanger à quitter Acqueville et la France : en juillet 1790, il émigre en Angleterre. |

|

Il y rencontre Marie Anne Grais, qu'il épousera en août 1819, après leur retour en France, lors de la seconde Restauration. Ses biens ayant été confisqués et vendus, ils habitent à Paris, rue de la Grange-Batellière, où il décédera en décembre 1825, sans descendant.

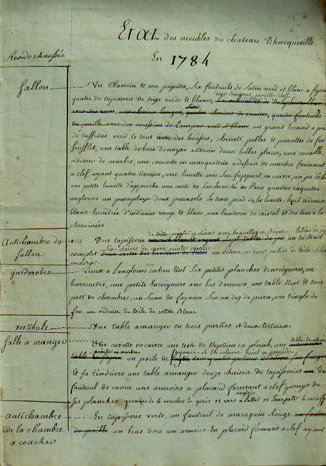

L'inventaire de 1784

Nous connaissons le mobilier de la famille Le Boulanger par l'inventaire conservé aux Archives Départementales des Yvelines.

Cet inventaire a semble-t-il été réalisé par 5 personnes, arrivées à cheval un samedi soir du mois de juin, de l'avoine ayant été achetée spécialement pour nourrir leurs montures, comme l'indique cette note inscrite dans la marge de l'état.

|

Il a été acheté 6 septiers d'avoine le jour de leur arrivée. 5 chevaux arrivés à Hacqueville le samedi 19 juin au soir, ont eu un ¾ de boisseau pour souper, à partir du dimanche 20 ont été mis à un ½ boisseau par cheval. Le mardi à dîner il n'y avait plus que 4 chevaux à cette règle. La jument baie n'a eu pendant longtemps qu'un quart d'avoine par jour. |

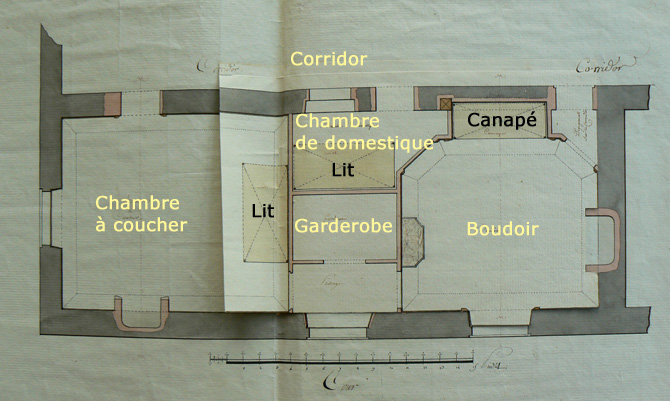

Un plan de l'appartement d'Armand Louis le Boulanger est joint à l'inventaire.

Nous transcrivons entièrement cet état, en adaptant l'orthographe et en apportant quelques explications. Sa lecture complète peut être fastidieuse mais elle apporte des informations intéressantes :

- sur les personnes pouvant être logées dans le

château (39 lits, sans compter 3 lits de repos dans des boudoirs

et un cabinet) : 12 chambres principales, celles de deux femmes de

chambre et du garçon de cuisine, les chambres de 7 domestiques,

deux "suppléments" avec lits, 5 autres chambres dont une avec

deux lits, les communs de 5 domestiques, la chambre de 3 cochers et

postillons, les communs de 6 cochers (y compris ceux des écuries

du moulin du Tremblay, dont la localisation et le lien avec Acquevilles

restent à être précisés),

- sur la décoration des pièces et le plus ou moins grand

confort des chambres,

- sur les loisirs du propriétaire : clavecin, échecs, tric

trac, billard, lunettes, ...

|

Etat des meubles du château d'Hacqueville en 1784 |

|

Rez-de-chaussée |

|

Antichambre du salon : Une tapisserie de toile peinte en chinois avec baguette en

blanc, Garde robe : Lieu à l'anglaise en bon état, Vestibule : Une table à manger en trois parties et deux tréteaux |

Une cuvette en cuivre, Antichambre de la chambre à coucher : |

|

Chambre à coucher : Un lit de Perse (tissu d'ameublement,

toile imprimée imitant la toile peinte de l'Inde, mais

que l'on dit être de Perse) à la duchesse

(grand lit à colonnes supportant un

baldaquin) avec sa housse et ses soubassements

complets, un sommier de crin, deux matelas lit de plumes (sorte de matelas de plume utilisé

à l'époque) et traversin de coutil, une

couverture de coton, une autre de Perse piquée, un couvre

pied de péquin (étoffe de

soie ornée de fleurs ou présentant des bandes

alternativement mates et brillantes) piqué, |

Cabinet de toilette : Une glace, Boudoir faisant salle de bain : Une tenture (rayé :

d'indienne) et draperie de Perse bleue et blanche,

|

|

Petite garde robe : Deux portemanteaux, |

Chambre de la femme de chambre : Tapisserie en verdure et animaux,

|

|

Fruitier : Une petite et mauvaise armoire servant d'étuve et

fermant à clef et garnie de six planches, Balance de

cuivre avec les poids, Chambre du garçon de cuisine : Un bois de lit garni d'une paillasse, |

Cuisine : Table et billot,

|

|

N° 1 : Un lit de satin jaune garni d'un sommier, Garde robe : Une table de nuit, |

Supplément :

Lit en baldaquin d'indienne garni d'un sommier, Deux matelas

lit de plume, Antichambre : Trois fauteuils de paille, Chambre de la femme de chambre : Lit en baldaquin de siamoise (ancienne

étoffe de soie et coton, imitée de celle que les

ambassadeurs du Siam avaient offerte à Louis XIV)

garni d'une paillasse, |

|

Lit en baldaquin de siamoise garni d'un sommier, Deux matelas

lit de plume, Garde robe : Une commode à quatre tiroirs fermant à clef,

Table de nuit et pot de chambre, |

N° 3 : Lit de damas vert garni d'un sommier, Garde robe : Table de nuit et deux pots de chambre, |

|

Lit en baldaquin d'indienne garni d'une paillasse, Deux matelas

lit de plume, N° 4 : Lit de damas rouge en alcôve garni d'un sommier, |

Cabinet de toilette : Table de toilette contenant deux flacons, Garde robe : Table de nuit et deux pots de chambre, Chambre de domestique : Lit en baldaquin de coutil garni d'une paillasse, Deux matelas

lit de plume, |

|

N° 5 : Lit de damas vert en alcôve garni d'un sommier, Deux

matelas lit de plume, |

Garde robe : Table de nuit et deux pots de chambre, Chambre de domestique : Un lit garni d'une paillasse, |

|

N° 6 : Un lit à baldaquin de siamoise garni d'une paillasse, Garde robe : Table de nuit et pot de chambre, Chambre de domestique : Lit garni d'une paillasse, |

N° 7 : Lit de damas violet et satin jaune garni d'un sommier, Garde robe : Table de nuit et pot de chambre, Supplément : Lit d'indienne à fond sanglé garni d'un sommier

de crin, |

|

Chambre de domestique : Lit garni d'une paillasse, N° 8 : Lit d'indienne en alcôve garni d'une paillasse, Deux

matelas lit de plume, Cabinet de toilette : Une table, |

Garde robe : Table de nuit et pot de chambre, Chambre de domestique : Lit garni d'une paillasse, N° 9 : Lit en alcôve pareil à la tenture garni d'un

sommier, |

|

Cabinet : Un lit de repos et deux chaises d'indienne avec rideaux pareils. Garde robe : Table de nuit et pot de chambre, Chambre de domestique : Lit garni d'une paillasse, N° 10 : Lit à la turque de moire jaune garni d'un sommier, |

Garde robe : Table de nuit et pot de chambre, Boudoir : Un lit de repos en Perse, N° 11 : Lit en baldaquin d'indienne garni d'un sommier, Deux matelas

lit de plume,

|

|

Garde robe : Table de nuit et pot de chambre, Chambre marquée A : Lit d'indienne garni d'une paillasse, Chambre marquée B : Lit de serge vert garni d'une paillasse, |

Chambre marquée C : Lit de siamoise flambée bleue garni d'une paillasse, Chambre marquée D : Deux lits garnis de quatre matelas, Chambre marquée E : Lit de serge verte garni d'une paillasse, |

|

Une commode antique dans laquelle sont les ornements de la

chapelle, Communs des domestiques : Cinq lits garnis chacun d'une paillasse et deux matelas, d'une

couverture de toile piquée et ouatée, Chambre des cochers et postillons : Lit du premier cocher garni d'une paillasse, |

Communs des cochers y compris ceux des écuries du moulin du Tremblay : Six lits garnis chacun d'une paillasse, de deux matelas et

couvertures et traversins, Salle de billard : Six billes blanches et une rouge, |

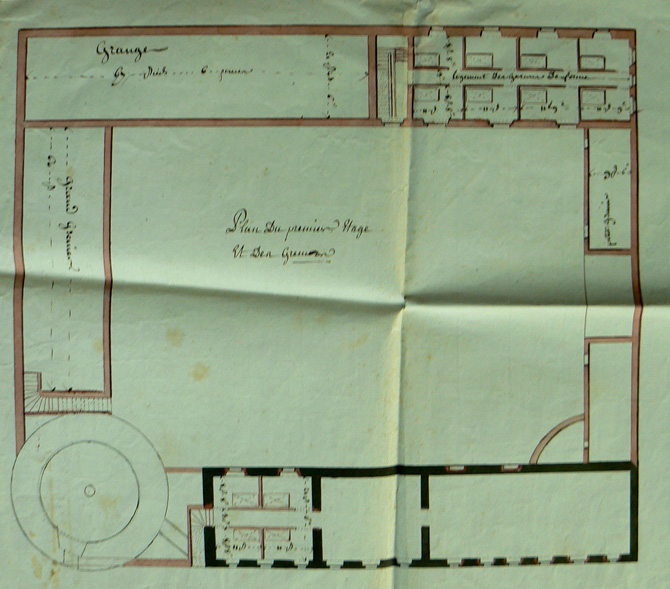

Le plan du premier étage et des greniers de la ferme, où se trouvaient 8 petits logements pour les garçons de ferme, nous est également parvenu.

Les poêles d'Hacqueville

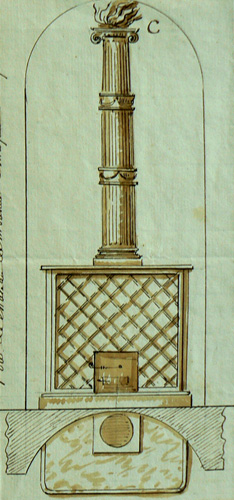

Nous ne pouvons pas affirmer que l'un de ces 3 poêles fut fabriqué et installé dans le château d'Acqueville. Ils sont décrits dans un devis, comprenant des esquisses, réalisé le 20 juin 1787 par M. Dubois, poelier, rue Charenton dans le Faubourg Saint Antoine.

La partie basse de chaque croquis représente le socle, sur lequel le poêle devait être posé dans une niche d'environ 4 pieds de large, 9 pieds de haut et 12 pouces de profondeur.

|

Le poêle A, en fer et bronze, dont le corps est fait d'un tambour, forme un trophée de guerre. Le dessus du tambour est en marbre blanc, comme la plinthe de l'appartement auquel le poêle est destiné. Il est surmonté d'un buste en bronze antique, représentant, au choix du commanditaire, soit Henry IV soit un général. Prix : 300 F plus 30 F pour les frais de posage. |

|

Le corps du poêle B, représentant une femme portant une corbeille de fruits sur sa tête, est en porphyre ou en granit. La table est en bronze, son dessus en marbre de Flandres. Prix : 300 F. |

|

|

Le poêle C est formé d'une colonne, d'où sort une flamme, posée sur un four en porphyre. Le tour du poêle est en granit. Prix : 270 F, abaissé à 240 F. Chacun des prix ne comprenait pas le transport de Paris au château d'Hacqueville, à la charge du marquis. |

Acqueville après la Révolution

La ruine du domaine, après sa vente

Le domaine d'Acqueville est vendu comme bien d'émigré par adjudication, le 8 fructidor an IV (25 août 1796).

Le nouveau propriétaire est le citoyen Nicolas Doyen, domicilié 378 rue Neuve-Egalité à Paris.

Le domaine, "enclos de murs et de haies vives" a une superficie de 15,77 hectares. Devient-il une résidence secondaire ou seulement une exploitation forestière, le propriétaire coupant un grand nombre des arbres du parc ?

Le propriétaire suivant, le citoyen Cocural, continue à laisser le château tomber en ruines.

Acqueville, terre d'exil

|

En l'an IX (1801), suite à une saisie mobilière, le domaine est vendu au général de division François Philippe de Latour de Foissac. Il y est en "résidence forcée", sous la surveillance de la Police d'Etat, suite à sa destitution par Bonaparte après la prise par les armées autrichiennes de la ville de Mantoue, dont il était gouverneur. |

|

Le Journal des Débats du 8 vendémiaire an 10 publie cet article :

| Paris, 7 vendémiaire. On dit que le fils aîné de l’ex-général Foissac-Latour s’est battu hier, au pistolet, au bois de Boulogne, avec un officier supérieur, frère du commissaire des guerres, qui a fait à Mantoue la fonction d’ordonnateur, lorsque ce ex-général y commandait, et dont les écrits en réponse à ceux de l’ex-général sont connus d’une partie du public. Ce jeune homme, qui a été blessé très légèrement, a demandé cette réparation pour un affront grave, fait en public à son père par son adversaire. |

Réhabilité ensuite par le Premier Consul, le général laisse le domaine d'Acqueville à ses deux fils :

- l'aîné, Henri, général de division, commandant la division de cavalerie de la Garde en 1830, célibataire ; il est créé vicomte héréditaire par Louis XVIII en juin 1818.

- le cadet, Victor, colonel des cuirassiers de la Reine (régiment de la Duchesse d'Angoulême) ; il est créé baron héréditaire en octobre 1819. Sa première épouse, Hélène de Champy, héritière de forêts importantes en Alsace, lui donne une fille qui meurt jeune à Acqueville.

Le général décédera, à Acqueville, en février 1804 quelques mois après sa femme, Rosalie Elisabeth Mathis.

Cliquez ci-après, pour lire une biographie détaillée du général, du vicomte et du baron de Latour de Foissac (dont le nom a parfois été écrit "de Foissac-Latour" ou "de Latour-Foissac").

La première restauration du domaine

|

|

Le général et ses fils dépensent "des

sommes énormes" pour rétablir tous les

bâtiments, le parc et les murs de clôture. |

|

|

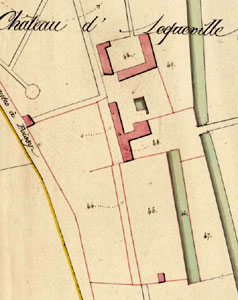

Le cadastre Napoléonien nous restitue le plan du domaine d'Acqueville en 1821. L'agrandissement, ci-dessous, représente les divers bâtiments.

|

En février 1842, Victor de Latour de Foissac demande, en son nom et celui de son frère, l'entière possession du terrain situé à partir des prés de la Nourée jusqu'au chemin de Migneaux. Le conseil municipal prouve que le chemin est une propriété communale, le terrain étant selon lui "occupé, par usurpation, suite à la tolérance de la commune". La commune réclamera judiciairement la propriété du terrain, sur lequel ont été construits un port et un moulin.

L'année suivante, un litige oppose le baron au propriétaire du moulin de Villennes, M. Hamot ; celui-ci a été autorisé à faire, en juillet de chaque année, le curage du bras de la Seine, dit bras de Villennes, les terres provenant de ces curages devant être déposées sur la propriété de M. Hamot ou sur des terrains communaux (soit dans le port d'Acqueville soit dans le chemin, longeant la rivière à partir du port, sur 5 des 6 mètres de largeur). Le baron de Latour de Foissac, se prétendant propriétaire, intente une action en justice, car le meunier a déposé les terres sur une berge en pâture. Le conseil municipal n'accepte pas la demande de garantie, faite par M. Hamot, considérant que la prétention de M. de Foissac est mal fondée mais que le dépôt sur la berge est litigieux.

Le préfet ayant présenté les actes de propriété du chemin, le conseil municipal réagit en déclarant que "le chemin a existé de tous temps et est fréquenté par les bestiaux qui vont au marché de Poissy. Il proteste, par tous les moyens, contre l'énormité de la demande de M. de Foissac".

|

Prétendant qu'il a été annexé par la commune le 30 janvier 1827, lors de l'établissement des chemins communaux, le baron demande le déclassement de ce chemin communal dit "de terre ferme". Devant le refus énergique des élus communaux, il ne demande plus que la dévicinalisation de la bande de terrain entre le chemin et la Seine. Le conseil municipal considère qu'un jugement du Tribunal de Versailles, le 15 mai 1843, a établi que ce terrain consacré à l'usage de port avait fait partie du domaine d'Acqueville mais que son classement dans l'état des propriétés communales a eu pour résultat de retirer la propriété à M. de Foissac et ne lui laisse qu'une action en indemnité, fondée sur ladite expropriation. Il décide de maintenir l'arrêté sur la propriété du port, qui est d'utilité publique. Celui-ci sert pour la "vidange des récoltes" de la grande île de Migneaux. "Il y avait, il y a cinquante ans, un moulin sur bateau, appartenant à la famille Poitou, dont tout le service se faisait par ledit port. Les bandes de bœufs, qui sont dirigés vers le marché de Poissy, s'y abreuvent". |

Le baron renouvelle sa demande de suppression du chemin en 1849. "Devant ce nouvel accès de la prétention insoutenable de M. de Foissac", le conseil municipal persévère dans sa délibération de mai 1843 et demande au préfet de consulter la mairie de Poissy sur l'utilité de ce chemin pour le marché aux bestiaux.

Les héritiers du baron renouent de bonnes relations avec la commune

Mademoiselle Marie Julie Esther de Latour de Foissac hérite du domaine. Il est à noter qu'elle participe, en 1852, à la souscription organisée par la municipalité pour l'entretien du chemin n° 44 (actuelle route d'Orgeval à Poissy). Le bornage du chemin du Bord de l'Eau, entre la commune et sa propriété, a lieu en 1857. A son décès, en 1877, Mademoiselle de Foissac lègue 2 000 francs à la commune, qui en fait don au Bureau de Bienfaisance.

C'est un petit-fils du baron Victor de Latour de Foissac, le colonel Victor du Courthial de Lassuchette qui hérite alors du domaine. Son père, le capitaine de frégate Eugène du Courthial de Lassuchette avait, en effet, épousé en 1852 Victoire Marie Adélaïde, la fille que le baron avait eu, semble-t-il hors mariage, de Marie Augustine Louise Berger (cliquez ci-après, pour consulter l'arbre généalogique des familles de Latour de Foissac et du Courthial de Lassuchette).

En 1878, il propose de donner à la commune un terrain de 13 ares, proche de l'église, et une somme de 6 000 F pour y construire un presbytère. Le terrain devant toutefois être restitué si l'utilisation du bâtiment est modifiée, le conseil municipal rejette la donation. Après l'intervention du préfet, le presbytère sera finalement construit vers 1906.

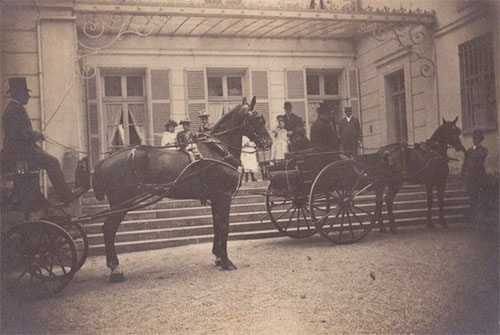

Cette photo issue d'un album de la famille de Lassuchette nous présente plusieurs de ses membres en 1894. Des photos de cabriolets ont été prises lors de l'attente d'une sortie du château ou à l'arrivée de visiteurs. Cliquez ici puis sur la photo.

Le journal Le Gaulois du 1er janvier 1916 donne la liste de presque toutes les personnes, qui ont assisté aux obsèques de Madame de Lassuchette :

|

Les obsèques de Mme de Courthial de Lassuchette,

née de Marbot, ont été

célébrées hier matin, en la basilique

Sainte-Clotilde, à dix heures. |

|

Après le décès de Victor du Courthial de Lassuchette, en 1933, son fils Charles , chef d'escadron, devient propriétaire du domaine d'Acqueville. Il était en 1905, après la séparation de l'église et de l'état, le Président du conseil de la fabrique (l'organisme de gestion de la paroisse). Il a notamment participé à la guerre de 1914-1918 au 9ème régiment de Dragons d'Epernay, où il s'est engagé volontairement pour 4 ans en 1913.

Il meurt, à 91 ans, en juin 1977.

Souvenir d'un film

Deux ans plus tôt, Claude Chabrol choisit le domaine d'Acqueville pour y tourner quelques scènes de son film "Folies bourgeoises".

|

|

Georges Parot nous a confié deux des photos qu'il a alors prises et qui ont été dédicacées par le réalisateur et l'une des actrices, Stéphane Audran, qui était alors son épouse.

La domaine d'Acqueville à la fin du XXe siècle

Nouvel abandon du domaine

Pour les quatre filles de Charles du Courthial de Lassuchette, l'entretien du domaine demande des ressources financières qu'elles ne possèdent vraisemblablement pas.

Bien que l'époux de l'aînée, M. Lebaudy soit issu d'une famille qui a fait fortune dans le raffinage du sucre, le domaine est vendu à une société d'ingénierie exportant des matériels hospitaliers dans les pays arabes ; son projet d'y installer son siège ne sera pas réalisé. Après sa faillite en 1985, sans avoir payé son acquisition, le domaine est de nouveau mis en vente après une dizaine d'années d'abandon.

|

Des arbres ont poussé en tous sens. |

Un champ de presles s'étend

de l'étang |

|

Le bâtiment d'Adam Chevrier est fortement dégradé, étant resté inoccupé depuis que la famille de Lassuchette avait établi son logement dans la partie la plus ancienne du château. |  |

|

Le corps de ferme est très délabré. |  |

Un baron huguenot et européen retrouve des racines

|

Un industriel villennois, qui avait déjà tenté d'acheter le domaine sans rencontrer le soutien de la municipalité, l'acquiert alors à l'amiable. Eike Edler von Graeve, citoyen allemand, est en fait le descendant d'une famille de petite noblesse des Flandres françaises, établie à Dunkerque à la fin du XVIe siècle, dont le nom était alors de Graeve. Nous laisserons aux historiens villennois du siècle prochain le soin de décrire l'histoire de cette famille. Nous ne mentionnerons que quelques uns de ses membres. |

|

|

Après la révocation de l'Edit de Nantes, l'ancêtre huguenot émigre à Brême, et latinise son nom en Gravius. Il épouse une allemande. Son fils, Johann Hyronimus, prédicateur, s'installe vers 1700 à Berlin. Les deux fils de celui-ci, officiers de haut rang, sont anoblis en 1751 par le roi de Prusse Frederic II. Comme il s'agit d'un deuxième anoblissement, le mot Edler (signifiant noble en allemand) est ajouté devant leur nom, qui devient Edler von Graeve. |

|

Le majorat (baronnie) de Gotteswalde, en Prusse orientale, est alors attribué à l'un d'eux, l'autre s'installant en Pologne. Les descendants du premier y résident jusqu'à la défaite de l'Allemagne en 1945.

Eike Edler von Graeve, issu cette branche, arrive en France en 1963 et crée trois ans plus tard une société fabriquant et commercialisant des machines-outils de grande précision, avant de s'installer en 1968 à Villennes.

Retour sur l'histoire du domaine : la Révolution avant la rénovation

|

Après le défrichage du parc, mais avant la restauration du château et la transformation de ses dépendances, le domaine d'Acqueville est ponctuellement le cadre de diverses manifestations (exposition canine, présentation d'anciennes voitures américaines, ...). Un tableau de l'artiste-peintre Fordan nous restitue le château à cette époque. |

|

|

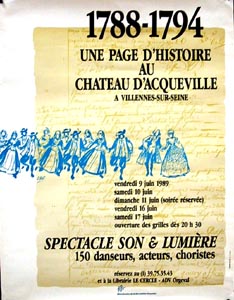

Les

anciens habitants de Villennes et des environs gardent tout

particulièrement en mémoire le spectacle de

grande qualité qui y a célébré, en

juin 1989, le bicentenaire de la Révolution.

Il est présenté par un groupe d'acteurs et de danseurs amateurs villennois, constitué pour l'occasion autour de la troupe de la Villanelle, regroupant de multiples autres compétences (réalisation de costumes, sonorisation, mise en lumière, régie, chorégraphie, mise en scène, ...). Ce spectacle, qui reconstitue (en la romançant quelque peu) la vie d'Armand-Louis Le Boulanger, commence dans le parc : le public est accueilli par des paysans ainsi que des gentilshommes et gentes dames du XVIIIe siècle, certains à cheval d'autres à pied ; des lavandières travaillent joyeusement dans le lavoir, restauré en 1989. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cliquez sur le magnétoscope pour voir le reportage de la chaîne éphémère de télévision "La 5", qui a filmé les préparatifs et des extraits du spectacle, d'où ont été extraites les images qui précèdent. |

La deuxième restauration du domaine

Eike Edler von Graeve n'attend pas de pouvoir réaliser l'opération immobilière, qui devait contribuer à financer les travaux de rénovation du domaine, pour entreprendre ceux-ci de 1985 à 1990 : mise hors d'eau du château, défrichage du parc, remise en état des allées, ...

|

|

|

En 1988, il achète l'ancien potager, qu'EDF avait acquis en 1964 pour y construire des logements. Neuf "hôtels particuliers" y seront construits, mais leur commercialisation ne rencontrera pas le succès espéré : ils seront pour la plupart loués meublés. |

|

|

Le corps de ferme, ainsi que les communs, l'orangerie et le garage de calèches deviennent le Club d'Acqueville : un hôtel-restaurant, avec salles de réunions et piscine intérieure, qui accueille notamment des entreprises pour leurs séminaires. |

|

|

Le château est restauré, extérieurement et intérieurement, à partir de 1989 avec le souci de le remettre en conformité avec son état d'origine (avant 1850, il n'y avait pas de volets extérieurs ...).

|

|

|

|

|

Le château conserve l'ensemble de ses pièces d'apparat. Il comporte, en outre, 4 appartements et 15 chambres d'hôte, habités ou exploités par le propriétaire. |

|

La chapelle est également restaurée et une crypte

y est construite en 1990-91, avec l'objectif d'y donner une

sépulture aux membres des deux dernières familles

d'Acqueville : Les 13 cercueils, qui avaient été entassés

dans une petit réduit sous la chapelle de 1851 à

1933, sont dorénavant placés chacun dans une

alvéole du côté gauche de la crypte. |

|

|

Pour symboliser cette double appartenance, les deux nouveaux vitraux, réalisés par un célèbre maître-verrier, Monsieur Gründl, portent, l'un le blason des Latour de Foissac, l'autre celui des Edler von Graeve. Toutefois, pour respecter la tradition de ses ancêtres huguenots, le propriétaire actuel a fait planter deux cyprès à l'est de la chapelle.  |

|

L'harmonie du parc retrouvée

Le parc a repris son magnifique aspect d'autrefois (après sa

transformation en 1847 de jardin à la française en parc

à l'anglaise), caractérisé par ses

dégradés de verts.

|

|

M. Mallet, arboriculteur à Varangeville (Seine Maritime), qui a apporté ses conseils et a réalisé plusieurs massifs, reproche toutefois une "faute de goût" : le maintien de deux noyers sur une pelouse ...

|

Le parc a malheureusement été victime de la tempête de fin décembre 1999 : 75 gros arbres, dont deux tulipiers d'une hauteur de 50 à 60 mètres, sont alors tombés. |

La fontaine du bassin récemment restauré fonctionne toujours par un système artésien. |

|

D'autres travaux, en particulier, la remise en état de la glacière comblée par les Latour de Foissac, devaient être faits, mais les moyens financiers n'ont pas été trouvés.

Le calme du parc reste apprécié par ses nombreux et

divers habitants : renards, lapins, hérons cendrés, ...

Que deviendra le domaine d'Acqueville au XXIe siècle ?

En 2004, les propriétaires doivent céder le domaine ainsi que les sociétés qui l'exploitent à leur créancier américain ; celui-ci le met bientôt en vente.

Une nouvelle page de son histoire va s'ouvrir.

| |

|

|