Les maires de 1790 à nos jours

|

Une plaque, qui se trouve dans le hall de la mairie, donne la liste des maires de Villennes. Avant Michel Pons, dont le nom a été ajouté en avril 2014, notre village n'avait connu que 31 maires, certains ayant assuré plusieurs fois cette fonction en alternance avec d'autres. Le premier n'y est, toutefois pas mentionné, car la liste a été établie d'après le livre Villennes et ses Seigneurs de notre illustre prédécesseur, Marcel Mirgon ; il avait bien noté que Laurent Ménard avait été maire, mais il ignorait que celui-ci avait effectué un premier mandat en 1790. |

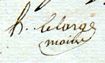

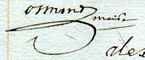

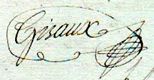

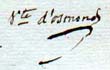

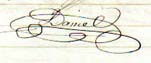

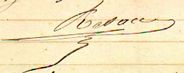

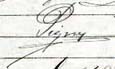

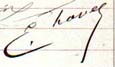

Nous n'avons des photos des anciens maires qu'à partir des années 1940 ; parmi les précédents, seul François Simon nous est connu par son portrait, conservé à la mairie de Villennes. Nous avons, toutefois, rassemblé toutes leurs signatures, modestes ou très ornées.

|

De nombreux conseillers municipaux et maires, jusqu'au XXe

siècle, étaient agriculteurs. Parmi ceux-ci, ce

sont souvent les fermiers de Marolles, qui ont assuré la

fonction de maire ; ils sont repérés par une photo

de leur logis dans la ferme. |

||

|

Le pouvoir municipal a également appartenu à deux

des châtelains de Villennes, repérés par une

photo du château. Il est à noter qu'ils ont eu

cette responsabilité à l'une des époques,

où les maires n'étaient pas élus mais

nommés par le préfet : |

La gestion de la commune a constitué une tradition familiale, non seulement chez les fermiers de Marolles mais également dans plusieurs autres familles du village.

Cliquez sur le nom d'un maire, pour accéder directement aux informations qui le concernent.

|

1790-1791

|

|

|

|

|

1791-1792

|

|

|

|

|

1792-1795

|

|

|

|

|

1795-1798

|

|

|

|

|

1798-1799

|

|

|

|

|

1799-1800

|

|

|

|

|

1800-1807

|

|

|

|

|

1807-1815

|

|

|

|

|

1815-1816

|

|

|

|

|

1816-1824

|

|

|

|

|

1824-1831

|

|

|

|

|

1831-1847

|

|

|

|

|

1847-1848

|

|

|

|

|

1848-1860

|

|

|

|

|

1860-1861

|

|

|

|

|

1861-1866

|

|

|

|

|

1866-1879

|

|

|

|

|

1879-1880

|

|

|

|

|

1880-1883

|

|

|

|

|

1883-1884

|

Auguste MARTIN

|

|

|

|

1884-1892

|

|

|

|

|

1892-1893

|

|

|

|

|

1893-1896

|

|

|

|

|

1896-1897

|

|

|

|

|

1897-1899

|

|

|

|

|

1899-1900

|

|

|

|

|

1900-1903

|

|

|

|

|

1903-1912

|

|

|

|

|

1912-1919

|

|

|

|

|

1919-1922

|

|

|

|

|

1922-1929

|

|

|

|

|

1929-1945

|

|

|

|

|

1945-1953

|

|

|

|

|

1953-1959

|

|

|

|

|

1959-1965

|

Marcel POULAILLER

|

|

|

|

1965-1977

|

|

|

|

|

1977-1989

|

|

|

|

|

1989-2014

|

François GOURDON

|

|

|

|

depuis 2014

|

Michel PONS |

|

|

Les serments des maires

|

Lorsque les maires et

leurs adjoints entraient en fonction, ils devaient prêter un

serment dont la formulation a varié avec les régimes

politiques. En 1790, le serment civique était : "Nous prêtons serment de maintenir de tout notre pouvoir la constitution du Royaume ; d'être fidèles à la Nation ; à la Loi et au Roi ; de bien remplir nos fonctions". Deux ans plus tard, le serment est devenu : "Je jure d'être fidèle à la nation et de maintenir de tout mon pouvoir la liberté, l'égalité ou de mourir à mon poste". Pendant la Restauration, le serment était le suivant : "Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume". Avec la IIe République, le serment s'est simplifié ainsi : "Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au président". Seul le dernier mot a été modifié pendant le IIe Empire : "Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur". |

Courtes biographies des maires

Jean Laurent Menard

(maire en 1790 et 1791, puis de 1792 à 1795

ainsi qu'en 1799 et 1800)

Ce premier maire de Villennes, cultivateur, est élu lors des élections de février 1790, décidées par l'Assemblée Constituante. L'année suivante, il devient le percepteur de la paroisse de Villennes (adjudicataire des contributions foncières et mobilières). Le 13 novembre 1791, François Rivierre lui succède comme maire.

Elu à nouveau maire le 16 décembre 1792, il occupera cette fonction jusqu'en décembre 1795, François Rivierre devenant alors Agent Municipal (fonction remplaçant quelques temps celle de maire). Laurent Ménard le remplace, à nouveau, après les élections de 1799. Nommé maire provisoire lors de la mise en place du Consulat, il doit céder ses responsabilités au fermier de Marolles, nommé maire en juin 1800 par le nouveau et premier préfet de Seine et Oise.

Voici une partie de sa descendance villennoise :

En 1806, il assurait l'entretien de l'horloge et du tambour.

François Rivierre (maire en 1791 et 1792)

La famille Rivierre (ou Riviere) est l'une des plus anciennes de Villennes. Les derniers descendants villennois de François Rivierre semblent s'être installés à Médan (les migrations se faisaient alors sur de courtes distances ...) ; des habitants de Villennes portent, de nos jours encore, le nom de Rivierre : ils sont vraisemblablement issus d'une autre branche de cette famille.

L'arbre généalogique, qui suit, nous montre notamment que la mortalité infantile était encore très forte dans notre région au XVIIIe siècle.

François Rivierre a été domestique et postillon du seigneur Pierre Gilbert de Voisins. Après avoir été maire à deux reprises, il a assuré, en l'an X (environ 1803), la fonction de percepteur de la commune.

Son petit-fils Etienne a également été conseiller

municipal. Le fils de celui-ci, Etienne Damas, a été

nommé, en 1889, sous-lieutenant de la subdivision des sapeurs

pompiers de Villennes, qui avait été créée

l'année précédente.

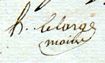

Henry Lelarge (maire en 1798 et 1799 puis de 1800 à 1807)

Cultivateur, il est le fermier de Marolles de la Saint Martin de l'hiver 1791 (suite à un bail établi en août 1785) jusqu'à la vente de la ferme, comme bien national ayant appartenu aux seigneurs de Villennes, le premier thermidor de l'an III (juillet 1795), à son gendre Jean Redaux, cultivateur à La Clémenterie.

Il est élu Agent municipal le 15 février 1798 jusqu'à l'année suivante. Nommé maire le 19 juin 1800, il occupera cette fonction jusqu'à sa démission en 1807.

Il a eu, avec son épouse Catherine Gouin, 9 enfants nés à Villennes ; par contre, il était venu d'une autre commune et il n'y est pas décédé. L'arbre généalogique suivant représente sa descendance.

Henry Lelarge était également propriétaire de l'île de Villennes ; vraisemblablement après son décès, son épouse en a hérité, comme le montrent ses courriers au préfet pour le maintien de l'ouverture du passage à niveau pour la traversée des voies de chemin de fer par ses troupeaux de bœufs et de moutons.

Marie Joseph Eustache

Vicomte d'Osmond

(maire de 1807 à 1815 et de 1816 à 1824)

Nous reproduisons ci-après la biographie de ce personnage issu de "la Maison de Normandie, connue depuis 1267, qui a fait ses preuves depuis 1267 et eut les honneurs de la cour en 1778 et en 1784", publiée dans le Dictionnaire des officiers de l'armée royale (par G. Bodinier).

|

Fils d'Eustache (1718-1782), capitaine de frégate, qui épousa en 1750 Marie CAVELIER de la GARENNE. Petit-fils d'Eustache et de Marie Louise de PARDIEU. Frère du lieutenant général et diplomate René Eustache (1751-1828) et de l'évêque Antoine Eustache (1754-1823). Il épousa 1) en février 1789 une demoiselle VIGEE 2) en 1794 Anne-Marie Marthe GILBERT de VOISINS (fille de Pierre Paul marquis de Villennes, président à mortier au parlement de Paris, guillotiné le 15 novembre 1793, et d'Anne-Marie de MERLE de Beauchamps, morte en 1801), dont il eut Charles Marie Eustache né le 22 mai 1796, officier. Né à St Domingue le 6 mai 1756, il servit dans

les milices de cette colonie de 1771 à 1773. |

Nommé maire en 1807, il le restera jusqu'au rétablissement des élections municipales en 1815.

Le vicomte d'Osmond redeviendra maire l'année suivante et le restera pendant 8 ans, mais sera souvent absent de Villennes.

L'évolution de sa signature entre les deux périodes est à noter : d'abord "Osmond, maire", elle devient "Vte d'Osmond" (voir ci-dessus).

Son fils Charles Marie Eustache, né en 1796, officier, recevra la Légion d'Honneur.

Nicolas Jérome Giraux (maire en 1815 et 1816)

Né en 1774 à Villennes, il épouse en 1801, Félicité Lelarge, veuve depuis deux ans. Celle-ci est la fille d'Henry Lelarge, qui a alors déjà été maire et le redeviendra bientôt. Voici un extrait de son arbre généalogique, où nous avons respecté l'orthographe des actes d'état-civil, modifiée au fil du temps : alors que le nom de son grand-père avait été écrit "Giraud" et celui de son père "Giraut", il a été inscrit sous le nom de "Girault". Ses descendants porteront le nom "Giraux".

Il devient conseiller municipal en 1812, comme l'avait été également son père, Nicolas. Il est nommé adjoint du Vicomte d'Osmond, lors de la nomination de celui-ci comme maire en mai 1808. Il lui succède lors de l'élection de mai 1815, et prête serment le jour de la bataille de Waterloo. En avril suivant, après le retour de Louis XVIII et la seconde restauration, le châtelain de Villennes redevient maire et Nicolas Jérome Giraux son adjoint.

En novembre 1834, lors de la nomination du nouveau maire, François Simon, Nicolas Jérôme Giraux n'accepte pas sa nomination comme adjoint (la raison venait-elle du fait que François Simon était le demi-frère de son épouse ?) ; il donne verbalement sa démission de ses fonctions d'adjoint et de conseiller municipal.

Il décédera en 1848.

Jean Joseph de Bez (maire 1824 à 1831)

|

Connu sous le patronyme de Bastier de Bez, écrit parfois Bastié de Bez, son nom complet est Jean Joseph Bastier de Villars de Bez d'Arre. Sa famille, celle des barons de Bez d'Arre, du nom de deux bourgs de la vallée du Vigan, est connue dans l'histoire de cette cité des Cévennes méridionales, dont son frère aîné sera maire en 1841. Il naît dans le Gard au Vigan, le 6 juin 1780, et épouse, en 1806, Alexandrine Charlotte Françoise de la Frenaye. |

|

Agent de change à Paris, il abandonne la capitale pour s'installer à Villennes et devenir peintre. Les dates et lieux de ses œuvres montrent son itinéraire : il réalise des tableaux en Italie (Gênes, Nardi, Tivoli) en 1824. Il peint de nombreux paysages de Villennes et des environs de 1827 à 1836, tout en laissant des traces picturales de divers séjours à Naples, à Bordeaux, dans les Pyrénées (notamment près de Luchon, où il y a une cascade de Bez ...) et au Vigan, où il retourne vraisemblablement ensuite.

Voici la liste de ses œuvres connues, réalisées lorsqu'il habite au château de Villennes :

|

Année

|

Titre

|

Lieu

|

|

1827

|

Intérieur d'une cour de paysan | Villennes |

|

1827

|

Intérieur de cour | La Clémenterie |

|

1831

|

Intérieur d'une cour de paysan | Villennes |

|

1831

|

Vue prise des hauteurs de Villennes | Villennes |

|

1831

|

Vue du moulin de Mignaux | Poissy |

|

1833

|

Vue de l'église de Villennes | Villennes |

|

1833

|

Vue prise des hauteurs de Mignaux | Villennes |

|

1833

|

Intérieur d'une cour de paysan | Médan |

|

1833

|

Vue prise à Médan | Médan |

|

1833

|

Vue prise sur les bords de la Seine ; effet du matin | |

|

1834

|

Intérieur de cour de paysan | Breteuil |

|

1834

|

Vue prise à Acqueville | Villennes |

|

1834

|

Vue prise à Villennes | Villennes |

|

1835

|

Vue prise à Marcinval | Vernouillet |

|

1535

|

Intérieur d'un moulin à cidre | Villennes |

|

1835

|

Intérieur de l'église de Villennes | Villennes |

|

1836

|

Intérieur de cour de paysan | Médan |

|

Nous regrettons de ne pas avoir trouvé de photographies de ces œuvres. Nous pouvons néanmoins juger le style de cet artiste, à travers l'un de ses tableaux du Vigan. Celui-ci est exposé au Musée Cévenol, situé dans cette ville, et sur son site Web, qui décrit sa peinture de la manière suivante : |

| L'œuvre résume le goût pour le paysage à la manière délicate et morale de Granet dont Bastié de Bez était un admirateur, lui ayant même demandé un dessin pour son album, à Rome en mars 1823. A la manière de Watelet dont il avait été l'élève, soucieux de respecter la tradition des maîtres français de la fin du XVIIIe siècle comme Carmontelle, Fragonard ou Hubert Robert, Bastié de Bez reflète dans sa peinture le premier Romantisme au goût italien. |

Il est nommé maire, par le préfet, en mai 1824. Lors du renouvellement quinquennal de février 1826, il est confirmé dans ses fonctions jusqu'en 1831.

Jean Joseph Bastier de Bez décédera à Paris en 1860.

L'un de ses trois fils, Charles Eugène, né à Paris

en 1812, a épousé, en 1837, Marie Elisabeth Marchant de

Vernouillet (1817-1882). Il décédera en 1890 au

château de Chalandray à Montgeron (Seine-et-Oise, de nos

jours Essonne).

François Simon (maire de 1831 à 1847)

Né vraisemblablement en 1768, il est décédé le 8 février 1847 à Villennes, alors qu'il était maire. Il a épousé Marie Catherine Conté, le 19 juin 1792. Sa mère était Catherine Gouin qui a été l'épouse d'Henry Lelarge, fermier de Marolles et maire.

François Simon exerça les métiers de cultivateur puis de percepteur. Il remplaça certainement le seigneur pour mettre des équipements de vinification à la disposition des vignerons voisins ; il fut, en effet propriétaire de deux pressoirs, judicieusement placés à l'emplacement d'une source, non pas pour allonger le vin mais pour nettoyer les installations après usage :

- le premier situé à l'emplacement de la villa "La Source" (entrée ruelle de la Lombarde) avait été celui du dernier seigneur, Pierre Paul Gilbert de Voisins. En 1807, ce pressoir, non vendu comme bien national, lui fut adjugé, avec son jardin dit des Amandiers.

- le second, situé à l'angle de la rue du Regard et de la rue des Ecoles lui appartenait vers 1821.

|

François Simon fut nommé membre du conseil municipal, en juin 1828, pour remplacer un conseiller décédé, et devint maire en 1831. Le préfet le confirma dans ses fonctions en novembre 1834. Il resta maire jusqu'en février 1847, soit plus de 16 ans. Premier maire de la commune ayant porté l'écharpe tricolore, il est représenté sur un tableau conservé à la mairie de Villennes. |

|

Sa tombe, au cimetière de Villennes, est simplement

mentionnée par une plaque portant l'inscription suivante

:

|

|

Pierre Gaury (maire en 1847 et 1848)

Succédant à un maire, qui a géré la commune pendant de nombreuses années, Pierre Claude Gaury n'assure cette fonction que pendant une seule année, à partir de février 1847.

Il était issu d'une ancienne famille de Villennes, dont le nom s'écrivait à l'origine Gorry, et où le prénom Claude a été porté pendant quatre générations avant lui.

Ambroise Eléonor Binet (maire de 1848 à 1860)

Ce maire était issu d'une famille, qui s'est alliée

à une descendante du premier maire, Jean Laurent Menard : un fils

de son oncle paternel a épousé la petite fille de ce

dernier (voir ci-dessus un extrait de

sa généalogie).

Devenu maire en 1848, il est confirmé par le préfet en

août 1852, puis en juillet 1855. Lorsqu'il quitte ses fonctions,

en août 1860, les membres du conseil municipal lui donnent "le

témoignage unanime de leur considération et

entière reconnaissance pour la digne administration et les

services signalés qu'il s'est plu à rendre en toutes

circonstances et sans exception de personne à tous ses

concitoyens et administrés".

Il était propriétaire d'une pièce de pré sur l'île de Médan.

Alfred Leroux (maire en 1860 et 1861)

Alfred Leroux, qui succède à Ambroise Eléonor Binet, avait épousé Marie Elisabeth Lelarge, arrière-petite-fille d'Henry Lelarge, premier du nom à Villennes, fermier de Marolles et maire (voir ci-dessus la généalogie de la famille Lelarge).

Nommé maire en août 1860, il était, à son tour, le fermier de Marolles. Il quitta Villennes pour s'établir dans une plus importante exploitation agricole, la ferme de Fromenteau, située à Pecqueuse, aujourd'hui dans le département de l'Essonne.

C'est ce que nous l'apprend la notice nécrologique de M. Hédouin ; celle-ci a été lue lors de la séance du 6/6/1879 de la Société d'Agriculture et des Arts de Seine et Oise.

|

Messieurs, Alfred Leroux a commencé bien jeune sa carrière agricole. A la tête d'une exploitation insuffisante à son activité et à son intelligence, il quitte bientôt la terme de Marolles, aux environs de Poissy, pour venir à Fromenteau, certain que les améliorations et les sacrifices qu'il s'imposait, pour l'amélioration de cette exploitation resteront acquis, à une propriété de famille. C'est en 1861 qu'il arrive à Fromenteau, et en 1866 il obtient le prix d'honneur du Comice. Cette récompense si méritée vous dit, mieux que je ne pourrais le faire, quel homme était Alfred Leroux. En cinq ans, d'une ferme déjà bien tenue, il est vrai, comme culture, il en fait une exploitation de première ligne. Bâtiments de ferme, distillerie d'un agencement bien compris, travaux de drainage bien exécutés, empierrement des chemins d'exploitation, tout cela dénote un organisateur accompli, mais ce n'est rien lorsque l'on voit les progrès qu'il a apportés dans ses cultures. Alfred Leroux, éprouvé il y a quelques années par la mort de sa femme qui l'avait si bien secondé dans la tâche qu'il avait entreprise, ne se laisse pas abattre, redouble de courage, et trouve dans l'affection de ses filles la force de continuer son œuvre. Aussi ses rendements, déjà fort beaux en 1866, augmentaient chaque année, et lorsqu'il y a quelques mois nous le conduisions, le cœur navré, à sa dernière demeure, nous ne pouvions nous empêcher d'admirer les belles cultures que notre regretté confrère avait encore su diriger de son lit de souffrance. Tel était, Messieurs, le collègue éclairé et sympathique qu'une mort prématurée nous a ravi, et qui aurait pu nous prêter bien longtemps encore un concours intelligent et dévoué, si une terrible maladie ne fût venue briser une carrière déjà si bien remplie et l'enlever à l'amour de sa famille et à l'affection de ses nombreux amis. |

Alfred Leroux était lauréat de la prime d'honneur du Comice agricole de Seine-et-Oise. Dès son arrivée dans sa nouvelle ferme, il demanda l'autorisation d'établir une distillerie d'alcool de betterave avec machine à vapeur.

Jean Louis Denis Parvery (maire de 1861 à 1866)

|

Jean Louis Denis Parvery est le premier membre villennois de la famille Parvery, qui a exploité des plâtrières à Villennes du XIXe siècle jusqu'en 1914. Déjà conseiller municipal en 1851, il est nommé adjoint du maire précédent, en août 1860, et lui succède l'année suivante. La photographie est celle de son fils, Jean Louis Eugène. Voici une partie de la généalogie de la famille Parvery : |

|

Georges Renault (maire de 1866 à 1879)

Georges Renault a été nommé maire en 1866, à 26 ans. Il resta maire, après les premières élections municipales de la IIIe République en 1876. Réélu deux ans plus tard, il aura exercé la fonction de maire pendant 13 ans. Il était originaire de Toussus-le-Noble. Fermier de Marolles, il employait, lors du recensement de 1872, un commis de ferme, 3 charretiers, 10 domestiques et un journalier.

Benoit Alexandre Redaux (maire de 1880 à 1883 et en 1892/93)

Né en 1823 à Villennes, il y a vécu jusqu'à son décès, en 1893 ; deux maires étaient parmi ses ascendants : son arrière-grand-père paternel, Henry Lelarge, et son grand-père maternel, François Simon.

Il fut nommé premier conseiller, lors de la nomination du maire, Pierre Gaury, en février 1847. Il devint adjoint du maire suivant, Ambroise Eléonor Binet, en août 1852. Ils furent, tous deux, confirmés dans leurs fonctions en juillet 1855. Il devint maire en 1880 et fut réélu en janvier 1881. Réélu à nouveau en janvier 1883, il n'accepta pas le mandat. Il fut toutefois, à nouveau maire, en 1892 et 1893.

Son père était propriétaire de l'un des terrains achetés par la commune, en 1874, pour construire le nouveau cimetière.

Il habitait à proximité du lavoir de la Fontaine : Benoît Redaux démolit le pressoir, situé à l'angle de la rue du Regard et de l'actuelle rue des Ecoles, qui avait appartenu à son grand-père François Simon, pour y construire sa maison en 1865. En 1890, la commune accepta sa demande de prendre l'eau perdue du regard, de la joindre à celle d'une source et de la conduire, à travers sa propriété au lavoir de l'autre côté de la rue, sans compensation financière et à condition de ne pas troubler l'eau.

Benoit Redaux avait quitté les activités agricoles de sa famille pour devenir négociant en denrées coloniales à Paris, rue de la Cossonnerie (les cossons étaient les intermédiaires de négoce de la Bourse de Commerce, voisine). Son commerce de sucre et de café, peut-être de coton, d'indigo, de cacao, de tabac et de rhum, devait être très lucratif : il fit construire huit autres maisons dans le village, dont la Villa Louise.

Un article publié le 16/7/1893 dans le Journal de Versailles, relatant son enterrement, nous donne d'autres informations :

|

Dans notre avant-dernier numéro, nous avons

annoncé le décès de M. Redaux, maire de

Villennes, délégué cantonal. |

Il était lauréat de la prime d'honneur du Comice agricole

de Seine-et-Oise.

Laurent Daniel (maire de 1884 à 1892)

Laurent Daniel, qui avait été l'adjoint de Lucien Gaury, a été élu maire en 1884, leurs rôles étant inversés. Ce cultivateur de Breteuil,où ses parents s'étaient installés,y était né.

Laurent Daniel reste connu par ses conflits avec son voisin, également cultivateur, qui deviendra maire un peu plus tard : de 1882 à 1896, les deux agriculteurs, qui habitaient de part et d'autre du chemin des Glaises, réglaient leurs problèmes de voisinage au conseil municipal. Henri Pottier s'est plaint que le maire, Laurent Daniel, avait fait creuser une tranchée par le cantonnier le long de son mur, bordant le chemin. Lorsqu'il est devenu maire à son tour, ce dernier l'accusa d'avoir fait effectuer des travaux dans sa propriété aux frais de la commune ; mais ceux-ci avaient pour but de réparer les dégâts occasionnés par l'eau du lavoir et de la fontaine. Réclamant un caniveau le long de ses bâtiments pour les préserver contre l'écoulement de l'eau du chemin des Glaises, il obtint satisfaction ; toutefois la polémique a continué. Des articles de journaux (voir ci-après) nous apprennent que leurs opinions politiques divergentes étaient à l'origine de leur conflit ...

Une partie de sa descendance habite toujours à Villennes.

Henri Pottier (maire de 1893 à 1896)

|

Henri Pottier, agriculteur de Breteuil, avait des

idées républicaines alors que voisin Laurent

Daniel, de l'autre côté du chemin des Glaises,

était qualifié de "bonapartiste militant". Sa ferme et son terrain appartiennent toujours à ses descendants. Son arrière-petit-fils a conservé son écharpe de maire. |

Alfred Pigny (maire de 1896 à 1897)

Un architecte parisien s'installe à Villennes

| Alfred Pigny était architecte. A part sa villa villennoise dont il a réalisé les plans, nous ne connaissons que deux de ses constructions : l'immeuble situé 14 rue de Prony à Paris. Cet hôtel particulier se caractérise par ses fenêtres à meneaux, ses pilastres et sa lucarne de pierre de taille encadrée de vases d'ornement, qui donnent un style Renaissance à la façade. |  |

|

Il a, également, été l'un des architectes de l'hippodrome de la Touques à Deauville ; il a conçu les plans des nouvelles tribunes. |

Avait-il un lien de parenté avec Jean-Baptiste Pigny, qui était également architecte ? Epoux de la belle-sœur de Charles Gounod, celui-ci a notamment restauré l'hôtel Beauvau vers 1857, avant que le Ministère de l'Intérieur en prenne possession.

|

Eugène Alfred Pigny est l'un des premiers à acheter un terrain de l'ancien Parc du château. Il y fait construire, vraisemblablement en 1895, la Villa du Parc. |

Un mandat de maire court mais efficace

Alfred Pigny devient maire de Villennes en mai 1896, mais son décès en novembre de l'année suivante, à l'âge de 50 ans, ne lui permet pas de poursuivre son action municipale.

N'étant pas, comme la plupart de ses prédécesseurs (à part les châtelains) issu d'une ancienne famille du village, il semble gérer la commune avec un œil neuf et de nouvelles méthodes.

On peut noter quelques une de ses réalisations :

- création du marché, se tenant le samedi matin,

- cession à la commune par le propriétaire-lotisseur du parc du château des voies et des eaux traversant le parc,

- règlement du litige opposant la commune aux propriétaires de la ferme de Marolles, permettant d'élargir la route longeant la ferme en échange de la sente revendiquée,

- décision de construction d'un nouveau presbytère à proximité de l'église.

Emile Havez (maire de 1897 à 1899)

Il était une personnalité du théâtre parisien, qu'il finançait, exerçant la profession de chef de claque. Il a, vraisemblablement, découvert Villennes grâce à Louis Baron, comédien et directeur du théâtre des Variétés, propriétaire de la villa Vista Bella. Il y a acquis de nombreuses propriétés et fait construire plusieurs villas, dans la rue de Poissy et l'avenue de Président (devenue l'avenue Georges Clémenceau).

A son tour, il y a fait venir plusieurs amis, notamment Arthur Riga, régisseur général du théâtre des Variétés.

Cliquez ici pour lire la notice biographique d'Emile Havez.

Aquilas Cauchoix (maire en 1899 et 1900)

Aquilas Cauchois (orthographe de son nom dans les registres

d'état-civil) était devenu fermier de Marolles,

après avoir épousé une descendante d'Henry Lelarge,

nièce de Benoit Alexandre Redaux (voir

ci-dessus la généalogie

de la famille Redaux).

Lucien Gaury (maire en 1879/80 puis de 1900 à 1903)

Auguste Lucien Gaury était le fils de Pierre Claude Gaury (voir ci-dessus la généalogie

de la famille Gaury).

Henri Cauchoix (maire de 1903 à 1912)

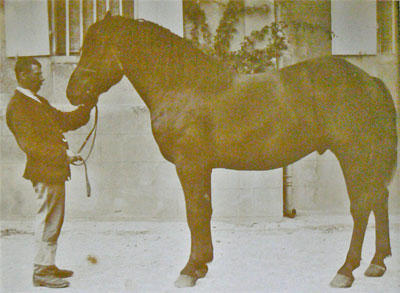

Fermier de Marolles, Henri Cauchoix était le fils d'Aquilas Cauchoix (voir ci-dessus la généalogie de la famille Redaux). |

C'est Henri Cauchoix qui fit construire, avant 1910, le nouveau logis de la ferme, un peu en retrait par rapport à celui d'origine.

Ci-contre : son cheval de cabriolet et son palefrenier. |

Alfred Laumonier (maire de 1912 à 1919)

|

Un hôtelier parisien s'implante à Villennes Alfred Laumonier est représentatif de la nouvelle population du village au début du XXe siècle : son domicile principal est à Paris, où il mène ses affaires (rue de l'Arcade puis rue Edmond Valentin et avenue Bosquet). |

|

|

A la fin du siècle précédent, il est propriétaire d'un hôtel meublé, situé rue de l'Arcade. Il le vend bientôt à une société anglaise, qui lui donne son nom. Le site Web de l'Hôtel Bedford, toujours en activité, décrit ainsi son histoire : |

|

L'Hôtel Bedford a été construit en 1860 dans la rue de l'Arcade, qui tient son nom d'une arcade qui servait de communication entre les jardins des religieuses de la Ville-l'Evêque. Hôtel meublé, il appartenait à Monsieur Laumonier, un particulier qui le céda à la société anglaise the Bedford Hotel Ltd au début du siècle. Depuis 1914, soit plus de 80 ans, le Bedford est la propriété de la famille Berrut, famille d'origine suisse (canton du Valais). Le restaurant Le Victoria, inauguré en 1910, est l'oeuvre du fameux architecte suisse Henri Charles Fivaz (1856-1933). Sylvain Berrut, qui était directeur depuis 1910, décéda en 1918. En 1928, l'hôtel fut agrandi de 65 à 150 chambres par son fils René Berrut et son architecte. Aujourd'hui, ce sont deux des fils de René Berrut qui dirigent l'hôtel : Jean et Gérard Berrut. Constamment rénové et redécoré par l'architecte d'intérieur Gérard Gallet, l'hôtel Bedford a eu le privilège de recevoir : - Dom Pedro II, le premier empereur du Brésil y a

séjourné depuis sa chute en 1889 jusqu'à sa

mort en 1891 Aujourd'hui encore, de nombreuses personnalités aiment séjourner à l'Hôtel Bedford. |

Ses propriétés de Villennes

|

Il réside pendant la belle saison à Villennes dans l'une des propriétés, résultant du lotissement du parc du château : la villa Albertina, située avenue du Parc (de nos jours, avenue du Maréchal Foch), sur un terrain acheté en 1896. |  |

|

Il acquiert des parcelles contiguës en 1897 et 1902, dans le but d'agrandir le jardin et de l'aménager à l'anglaise, pour mettre en valeur des vestiges des fabriques du parc du château. |  |

Il aura d'autres propriétés à Villennes :

- un jardin potager (terrain où sera construit le central téléphonique de France Télécom),

- un terrain situé entre sa villa Albertina et le lavoir (qui était situé en bordure de l'actuelle Place de la Fontaine), où sera bâtie la villa, encore appelée Ker Mounack.

|

Son potager

La citerne surélevée que l'on peut encore voir, rue des Ecoles, à côté de la maison de son jardinier, était destinée à arroser le jardin de sa villa ainsi que potager situé plus haut : à l'angle de la ruelle Saint Nicolas et de la rue du Maréchal Gallieni (devenue la rue du Maréchal Leclerc). |

|

Alfred Laumonier était abonné à cette revue ; elle

publia, le 1er octobre 1908, la curieuse information qu'il

lui avait transmise :

|

|

|

Un maire et son épouse dynamiques

Ses nombreux courriers, conservés dans les archives municipales, montrent qu'il était souvent présent dans la commune et très actif.

Son épouse joue également un rôle important dans la commune ; "désireuse de rendre service à la population ouvrière", elle crée une garderie d'enfants en 1912 avec Madame Flahaut. Dans le local de 120 m2, prêté par cette dernière, elles accueillent déjà 18 enfants de 3 à 5 ans, en octobre de cette année.

|

Ligue patriotique de Villennes La section de la Ligue patriotique est d'un dévouement

et d'une activité qui mérite une mention. Madame

Laumonier, sa dévouée et généreuse

présidente, avec une délicatesse et un

doigté remarquable, entretient chez les

dizainières, une précieuse et féconde

émulation. Toutes les occasions de faire le bien qui lui

sont signalées sont étudiées en

collaboration avec les Dames patronnesses et les

dizainières. œuvre du trousseau, œuvre d'assistance,

visites des familles nécessiteuses, placement

d'orphelins, tout est organisé et fonctionne à

merveille. Journal de Poissy, Meulan, St-Germain-en-Laye, Rueil, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Rueil, 12/9/1929 |

Alfred Laumonier prend de multiples initiatives pendant la guerre de 1914-1918, notamment pour aider les habitants à faire face aux pénuries et les agriculteurs à s'organiser pour les réquisitions de leurs productions.

Villennois pour l'éternité

Décédé en novembre 1944 à son domicile parisien, Alfred Laumonier avait choisi d'être inhumé dans le cimetière de Villennes.

|

L'entretien du caveau familial est à la charge de la

commune, suite à un legs de 15 000 F (en monnaie de

l'époque), effectué en 1963 par son fils,

publiciste, résidant à Saint Germain-en-Laye. |

|

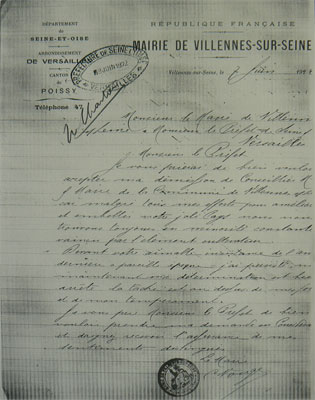

Constant Vouge (maire de 1919 à 1922)

|

Possédant une villa à Villennes, il avait été commerçant à Paris. En juin 1922, le maire a adressé une lettre de démission au préfet, auquel il donnait la raison : « [...] malgré tous mes efforts pour améliorer et embellir notre joli pays, nous nous trouvons toujours en minorité constante vaincu par l'élément cultivateur. » |

|

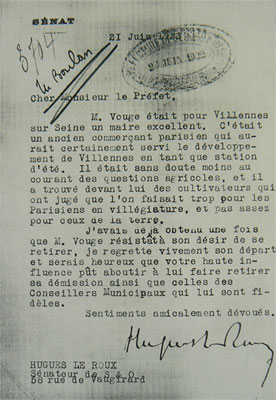

|

Dans un courrier adressé au préfet pour lui demander qu'il lui fasse retirer sa démission, le sénateur a précisé : « M. Vouge était pour Villennes sur Seine un maire excellent. Il était un ancien commerçant parisien qui aurait certainement servi le développement de Villennes en tant que station d'été. Il était certainement moins au courant des questions agricoles, et il a trouvé devant lui des cultivateurs qui ont jugé que l'on faisait trop pour les Parisiens, et pas assez pour ceux de la terre. » |

Eugène Lamiraux (maire de 1922 à 1929)

Eugène Lamiraux est décédé, alors qu'il était en fonction, après avoir prononcé un discours aux obsèques de Robert Meunier, suite aux aux blessures que celui-ci avait reçues pendant la guerre, une douzaine dannées plus tôt. L'hommage rendu par son premier adjoint lors de ses obsèques nous le font mieux connaître.

|

Les obsèques de M. Lamiraux, Maire de la commune,

décédé dans les circonstances

relatées dans notre dernier numéro, ont eu lieu au

milieu d'une très grande affluence. Le Conseil municipal

et les Sociétés locales, porteurs de couronnes,

précédaient le corps qui était

encadré par des conseillers municipaux et les enfants des

écoles, pendant que la Fanfare exécutait

différents morceaux ainsi que la Marche funèbre de

Chopin. Il ne nous est pas possible, faute de place, de reproduire les discours qui furent prononcés par M. Caffin, conseiller général, et M. Péheu, président de la Fanfare de Villennes. Nous nous en excusons. Journal de Poissy, Meulan, St-Germain-en-Laye, Rueil, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Rueil, 11/4/1929 |

D'autres informations nous ont été communiquées par Jean-Charles Ciza, l'un des arrière-petits-fils d'Eugène Lamiraux. Ce sont des souvenirs rapportés par son père, relatifs à son aïeul chez lequel il avait passé beaucoup de temps lorsqu'il était jeune :

- Son loisir préféré était la joute nautique, qui était pratiquée sur la Seine ; il y excellait en raison de sa stabilité peu commune sur la barque, due à sa force musculaire mais aussi à sa petite taille qui en faisait une "cible" difficile à viser pour ses adversaires !

- Il avait apprivoisé un furet pour chasser les lapins.

- Pour lui, gros mangeur, une omelette d'une douzaine d’œufs était juste un encas ! Partant à l'aube aux champs, il ne rentrait qu'à la nuit tombée ; durant l'été, les cultivateurs étaient loin des 35 heures hebdomadaires !

Après son père Eugène Joseph, Eugène Lamiraux a été propriétaire de la ferme située en face de l'église, derrière le restaurant Au Berceau ; celui-ci, fondé par son père, était exploité par son beau-frère Léon Bodin.

| Lui-même élevait des ovins. Le bâtiment, qui existe toujours, abritait 200 moutons, 50 poules, 2 chevaux, des lapins ainsi que le cochon tué et remplacé chaque année. Les moutons, qui paissaient le plus souvent dans l'île de Villennes, pouvaient parfois être rencontrés sur la place de la gare (actuelle place de la Libération). |

Pour d'autres informations sur ces propriétés de la famille Lamiraux, cliquez sur l'une des photos.

Alexis Teoullier (maire de 1929 à 1945)

Tandis que le père d'Alexis Téoullier avait fait construire la villa Le Vallon, dans le rue du Coquart, il habitait une maison du Sentier du Bord de l'eau.

De même qu'un de ses frères et un beau-frère, il exerçait la profession de maître de lavoir. Leurs descendants exploitèrent, jusqu'à la fin du XXe siècle, une blanchisserie industrielle à Boulogne-Billancourt. La tradition du nettoyage du linge était ancienne dans cette ville, où les lavandières avaient migré des bateaux-lavoirs vers le centre de la ville, par crainte de la pollution de la Seine.

Deux des premières initiatives d'Alexis Téoullier eurent pour but d'éviter de souiller les lavoirs communaux : surélevation du robinet du lavoir de la rue des Ecoles et installation d'une pompe au lavoir de la Clémenterie.

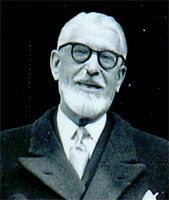

Joseph Rainaut (maire de 1945 à 1953)

|

Joseph Rainaut

(photographié en 1931 à gauche, plus tard à

droite), était architecte. Il habitait, au début de la rue de Poissy, la villa Le Petit-Bois qui est restée dans sa famille. |

|

Léon Mirgon (maire de 1953 à 1959)

|

Léon Mirgon fut directeur administratif de la Société du Louvre ; celle-ci possédait les Grands magasins du Louvre et plusieurs hôtels : l'hôtel du Louvre, l'hôtel Terminus Saint-Lazare ainsi que l'hôtel de Crillon. Ses faits d'armes pendant les deux guerres lui valurent plusieurs médailles et la Légion d'honneur. Cliquez ici pour connaître sa famille originaire de Mouacourt (Meurthe et Moselle) et établie à Orgeval. Elle est présente dans l'histoire de Villennes depuis l'installation du père de Léon Mirgon, entrepreneur en maçonnerie devenu agent immobilier. |

|

Léon Mirgon habitait l'une des maisons du bas du Clos Sainte Barbe, qu'il avait acquises vers 1925. Dans son jardin, il était loin de son ancienne fonction dans un groupe de l'univers du luxe. |

|

Jean Robin (maire de 1965 à 1977)

|

Il est né, en 1897, à la Roche-sur-Yon, en Vendée. Très bon musicien, il a obtenu un 1er prix de violon au Conservatoire de Nantes mais il a dû abandonner le violon pour son épouse.

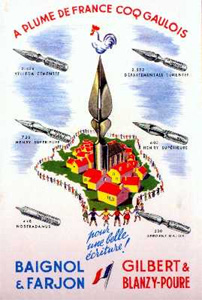

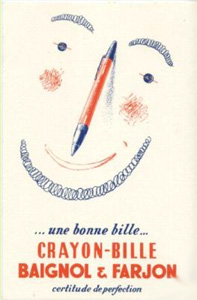

Sa carrière professionnelle au sein de la société Baignol et Farjon l'a conduit à en assurer la direction régionale de Nantes puis la direction générale. Cette société fabriquait des crayons et des crayons à bille après avoir créé la plume Sergent-Major en 1881 ; elle a ensuite été reprise par la société Conté, rachetée par Bic. |

|

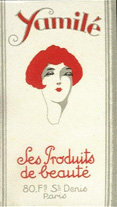

Jean Robin y a créé une filiale spécialisée dans les produits de beauté pour artistes.

|

Il a acquis, avant la guerre, un terrain dans l'île de Villennes où il a fait construire la villa Franjacq, dont il aimait cultiver le jardin et soigner ses fleurs. Il s'est attaché de plus en plus à notre village lorsqu'il a pris sa retraite. Aimant les contacts, il a accepté la suggestion de M. Petitjacques d'entrer au conseil municipal. Il a succédé à Marcel Poulailler comme maire en 1965. Parmi ses réalisations communales, on peut noter la création du bulletin municipal et de la crèche ainsi que les études pour la création du golf. Lorsqu'il a quitté sa fonction municipale en 1977, il a pris la présidence de l'ACV, dont il avait été l'un des fondateurs.

A 78 ans, il est devenu médiateur de la zone de Saint-Germain-en-Laye.

Sa fille, Françoise Morice, a œuvré pour le bien-être et la beauté des hommes et principalement des femmes, en créant et développant un Centre d'Esthétique ainsi qu'une gamme de produits cosmétiques, complétés par un institut de formation.

Quant au fils de Jean Robin, il s'est attaché à soigner les hommes puis à améliorer la santé de l'Humanité. Le Docteur Jacques Robin a eu une carrière très variée, évoluant dans des milieux très divers : médicaux, scientifiques, industriels, politiques et culturels : après la pratique de la médecine, en tant qu'interne et assistant des Hôpitaux de Paris, il a dirigé le Laboratoire Clin-Midy, devenu la société pharmaceutique Sanofi. Il a fondé en 1969 le groupe des Dix, qui réunissait des personnalités très diverses des univers de la Science et de la Politique, avant de dirigerr le Centre d'Etudes des Systèmes et des Technologies Avancées).

Il a ensuite continué à participer à des groupes de réflexion et à écrire des ouvrages, dont le dernier "L'urgence de la métamorphose", paru en janvier 2007, aborde des thèmes fondamentaux tels que l'écologie et l'économie, pour inciter les générations actuelles, en particulier les jeunes, à agir pour imaginer un avenir humaniste.

Maurice Magnet (maire de 1977 à 1989)

|

Il est né en 1921 dans le département de la Loire, entre Roanne et Saint Etienne. Après la guerre, il a poursuivi ses études à l'Ecole Nationale Supérieure d'Hydroélectricité et de Mécanique de Grenoble. Ingénieur en électricité, il s'est spécialisé en hydraulique et a construit des barrages en France et à l'étranger. Il a d'abord participé à l'édification de celui de Castillon, à Castellane sur le Verdon puis à celui de Tignes. Il a ensuite rencontré un entrepreneur, qui lui a confié la construction d'un barrage en Turquie, dans la partie asiatique d'Istanbul. |

A son retour en France, il a travaillé dans une société qui construisait des bâtiments préfabriqués en béton armé selon le procédé Camus. Certains de ces logements ont été construits dans le cadre du plan d'urgence, qui a suivi l'appel de l'abbé Pierre, en 1954. Ses activités professionnelles se sont poursuivies dans la construction d'immeubles d'habitation et de bâtiments industriels.

Son épouse lui a donné 7 enfants ; la plus connue est la comédienne Cécile Magnet, qui a joué, depuis 1975, dans une quarantaine de films (tels que "A nous les petites anglaises" et "Trois hommes et un couffin") et de téléfilms (en particulier, "Jeanne d'Arc" dont elle tenait le rôle principal). Habitant à Vernouillet, la famille est venue, en 1955, à Villennes dans la belle maison "Les Izelles", à l'angle de la rue portant ce nom et du chemin de la Sourde. Maurice Magnet a trouvé la sérénité dans cette maison et son jardin.

|

Georges Aubry lui a proposé d'entrer dans l'équipe de Jean Robin pour s'occuper des travaux. Après deux mandats comme conseiller municipal, il est devenu maire en 1977 et a occupé cette fonction jusqu'en 1989. Parmi ses principales réalisations, on peut noter la restauration de l'église Saint-Nicolas et la réalisation de la nouvelle mairie. |

|

Les élections municipales

1887 : élection partielle après la démission du maire

Le 11/12/1887, le Journal de Versailles appelait à voter pour les candidats républicains :

|

Aujourd'hui, 11 décembre, les électeurs de

Villennes sont appelés à élire trois

conseillers municipaux en remplacement de MM. Daniel, maire,

Gaury, adjoint, et Etienne Rivière, tous trois

démissionnaires. |

1892-93 : la victoire des républicains remise en cause par le décès du maire

Le 4/12/1892, le Journal de Versailles, favorable au changement de majorité, résultat de la récente élection, l'a ainsi commenté à sa manière :

|

Depuis un temps immémorial la commune de Villennes

inféodée à la réaction

cléricale nomme toujours un conseil municipal

réactionnaire. En 1884, le conseil nomme M. Daniel,

bonapartiste militant, maire, lequel fut réélu en

1888 et en mai 1892 au deuxième tour de scrutin. Argus. |

Nouvelle élection, six mois plus tard, suite au décès du maire, Benoit Redaux. Commentaire des résultats par le même journaliste :

|

Dimanche dernier avait lieu une élection municipale en

remplacement de M. Redaux, Maire, décédé.

Deux candidats étaient en présence : M. Vincent,

inspecteur primaire de la Seine, républicain ;

M. Delafontaine, membre du Conseil de fabrique

clérical-réactionnaire ; Vive la République ! Argus. |

Le journal L'Avenir de Saint-Germain publia le 23/7/1893 la proclamation qu'il avait reçue, avec prière d'insertion :

|

Nous recevons la proclamation suivante : |

Ni M. Decoulare-Delafontaine (son nom s'écrit ainsi, sans particule, selon les registres d'état-civil) ni M. Vincent n'ont été élus ; les conseillers municipaux ont préféré Henri Pottier, agriculteur de Breteuil.

Décembre 1893 : dissolution du conseil municipal

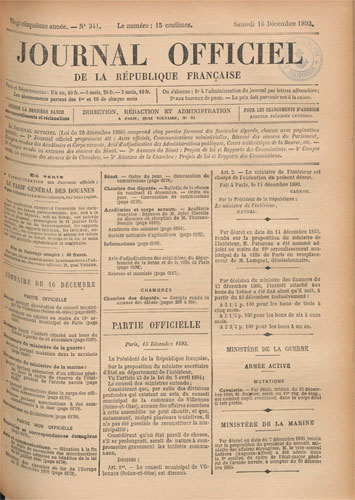

|

Nous pouvons lire dans le Journal Officiel du 16 décembre 1893 un décret du Président de la République, déclarant que le conseil municipal de Villennes est dissous. Les raisons étaient ainsi précisées : - par suite des divisions profondes qui existent au sein du

conseil municipal, aucune des affaires soumises à cette

assemblée ne peut aboutir, et, notamment, après

plusieurs initiatives, il n'a pas été possible de

reconstituer la municipalité ; |

|

1925 : résultats et remerciements

|

Résultat des élections du 3 mai La liste Lamiraux arrive en tête avec une bonne majorité et 4 élus : MM. Lamiraux, Pédron, Burneron et Rouleau. Remerciements Chers Concitoyens, Lamiraux, Pédron, Burneron, Rouleau, Conseillers municipaux Journal de Poissy, Meulan, Marly-le-Roi et leurs environs, 6/5/1925 Scrutin de ballotage La liste opposée a également 4 élus. Le Conseil municipal est donc ainsi constitué dans l'ordre des voix obtenues : Lamiraux, Pedron, Burneron, Bouleau, Duchenet, Téoullier fils, Picard, Vouge, Jourdain, Pottier, Cazanave, Gabiroux. Remerciements Chers Concitoyens, Lamiraux, Pedron, Burneron, Rouleau, Duchenet, Picard, Jourdain, Pottier, Conseillers municipaux. Journal de Poissy, Meulan, Marly-le-Roi et leurs environs, 13/5/1925 |

1929 : élection pour le remplacement du maire décédé

|

Une Innovation Chacun sait avec quel acharnement certains candidats agissent

pour combattre leurs adversaires. Rien ne les arrête :

injures, calomnies, grossièretés sans nom et ce,

au détriment de l'intérêt

général. Un électeur. N.-B. Il est bien entendu que cette liste unique adoptée à une grande majorité par les électeurs n'est imposée à personne et que tous candidats qui n'en seraient pas partisans restent libres de se présenter sur une liste particulière ou individuellement. Journal de Poissy, Meulan, St-Germain-en-Laye, Rueil, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Rueil, 18/4/1929 |

| |

|

|