De la boîte au bureau de poste

La première mention de la poste, dans les archives municipales, se situe à la date du 27 juin 1824. Ce jour-là, le conseil municipal décide que "le bureau de poste aux lettres, dans l'état actuel des choses, par lequel il convient le mieux à la commune de recevoir sa correspondance", est le bureau de Poissy. Cette délibération est-elle appliquée ? Lorsqu'est examiné, en 1879, l'arrêté du Ministre des Postes et Télégraphes sur la création de facteurs-boîtiers municipaux, la commune de Villennes est desservie par le bureau d'Orgeval, à l'exception des trois châteaux de Migneaux, d'Acqueville et de Fauveau qui dépendent de celui de Poissy. Une boîte aux lettres a déjà été installée à Breteuil, l'année précédente. Il n'y a alors qu'une seule distribution par jour, à Villennes, alors que toutes les communes voisines en ont deux.

L'ouverture de la station du chemin de fer permet d'établir un facteur boîtier municipal, à peu de frais. La commune de Villennes propose à celle de Médan, alors rattachée au bureau de poste de Triel, de partager les dépenses et les services de cet employé communal. Dans les deux villages, une souscription est ouverte auprès des habitants : les sommes collectées permettent de payer son traitement jusqu'au premier janvier 1885 (250 francs par an) et de lui fournir un logement. La commune prend en charge le loyer et les frais du bureau (400 F par an, répartis par moitiés).

Dans le contrat de décembre 1880 avec le facteur boîtier, M. Bonvalet, le maire s'engage à payer la somme de 200 F par an, payable par trimestre, pour chauffage, éclairage, entretien des boîtes, tampons, brosses, lampes, enfin de tout le matériel et fournitures du bureau ; de son côté, le facteur s'engage à remplacer à ses frais tous objets qu'il cassera ou qui seront usés.

Le bureau prend, de jour en jour, plus d'importance. En mars 1883, le conseil municipal demande sa transformation en recette de plein exercice et l'installation d'un service télégraphique. L'administration des Postes et Télégraphes propose une convention, selon laquelle la commune devrait s'engager à payer une subvention annuelle de 1 595 F. Cette somme fait réfléchir le conseil : "il ajourne la question pour une étude plus approfondie". Elle revient à l'ordre du jour à la fin de l'année, avec une proposition du conseil d'établir une recette qui desservirait également Médan.

Les règlements interdisant aux facteurs de distribuer dans le cours comme au dehors de leurs tournées des imprimés de quelque nature que ce soit, qui n'ont pas été déposés dans les bureaux de poste, le maire demande, en juillet 1884, que les lettres administratives soient distribuées, par suite du défaut de garde-champêtre, par le facteur-boîtier entièrement payé par la commune.

Le mois suivant, les fonds de la souscription arrivant à épuisement, le conseil municipal demande que l'Etat prenne à sa charge le traitement du facteur-boîtier. La réponse ne tarde pas : "Villennes ne vient pas encore en rang utile ... 28 demandes identiques, dans le département, pour la création d'un établissement de poste sur les fonds de l'Etat présentant un intérêt supérieur au double point de vue de la population et des produits postaux". De multiples échanges de courriers entre la commune et l'administration des P. et T. font état d'un malentendu : celle-ci menace de supprimer le bureau si la commune ne paie pas une subvention annuelle de 610 F ; selon le conseil municipal, sa demande ne porte pas sur le financement de l'établissement du bureau qui existe déjà, mais sur la prise en charge des frais de fonctionnement. En novembre, il relance le préfet, "en suppliant à nouveau le ministre des P. et T. de vouloir bien classer facteur-boîtier de l'Etat l'agent établi à Villennes, chargé de desservir Villennes et Médan". La demande est reformulée, dans les mêmes termes, en février 1885, avec la remarque suivante : "Dans le cas où l'administration supérieure supprimerait le bureau de Villennes, il ne lui faudrait pas moins desservir Villennes et Médan, et payer le facteur chargé de ce service dont le coût ne serait pas moins élevé que l'organisation actuelle". La réponse arrive enfin le mois suivant : elle est négative. Le conseil municipal, acceptant de prélever 360 F sur les fonds libres de l'exercice 1884, demande au préfet de vouloir bien inviter celui de Médan à voter sa part contributive (250 F par an). En cas de refus, "il se croirait autorisé à demander à l'administration de conserver uniquement pour la commune de Villennes le facteur-boîtier, qui pourrait alors desservir les châteaux de la commune, dont les propriétaires souhaitent être desservis par Villennes".

Il faut attendre le mois d'août, à la suite d'une nouvelle demande, pour que la conversion de l'établissement de facteur-boîtier municipal en facteur-boîtier de l'Etat, soit décidée avec effet en 1885. La municipalité s'engage à fournir gratuitement, pendant 18 ans, un local convenable pour le service postal et le logement du titulaire ... et prendre à sa charge la dépense de 33 F, prix de l'indicateur Thiéry, destiné à faire connaître les heures des départs des courriers et des levées de boîtes.

En juillet 1892, le préfet annonce la création, par l'administration, d'un bureau de poste en lieu et place du bureau de facteur-boîtier. Mais, en août 1893, le conseil municipal, considérant qu'en raison de la grande extension de la commune les recettes du bureau ont augmenté depuis 2 ans d'une façon très sensible (30 549,23 F en 1892), demande au préfet de vouloir bien faire substituer le bureau actuel par une recette, qui permettrait de compléter le facteur par un receveur.

En mars 1894, "le conseil, considérant que le service de facteur-boîtier devient de plus en plus excessif, vu l'augmentation sans cesse croissante des habitants de la commune de Villennes, et qu'il est impossible que cet agent puisse distribuer aux heures régulières le courrier dont il est porteur, ce qui cause un préjudice considérable à la population, surtout aux habitants des hameaux, prie l'autorité supérieure de vouloir intervenir auprès de l'administration des Postes à l'effet d'obtenir un second facteur. Cet état de choses permettrait de plus au facteur-boîtier d'être à son bureau une plus grande partie de la journée où sa présence devient de plus en plus nécessaire." C'est grâce à la gratification du deuxième facteur, figurant dans les budgets additionnels, à partir de l'année 1896, que nous savons que cette requête a été satisfaite deux ans plus tard. M. Chevaux, qui était le facteur-boîtier en 1887, l'est-il encore cette année ?

Les hameaux prennent de l'importance : en août 1895, le conseil municipal demande l'installation d'une boîte à lettres à la Clémenterie.

En novembre 1899, les démarches auprès de l'administration des P. et T. aboutissent enfin au classement du bureau de poste comme bureau de recette, confié à la direction d'une receveuse. Vu l'importance de la population, le conseil municipal demande alors l'installation, à ses frais, de deux nouvelles boîtes à lettres (l'une à l'extrémité de la route de Poissy, l'autre à l'extrémité de la rue du Coquart).

Le même jour, le conseil prie l'Autorité Supérieure d'autoriser que la particule "Sur Seine" soit ajoutée au nom de Villennes, afin d'éviter les erreurs se produisant constamment dans le service des P. et T. ; en effet, très souvent des correspondances ainsi que des colis postaux et des messageries prennent une fausse direction au préjudice des intéressés, plusieurs communes de Seine-et-Oise portant la même dénomination que Villennes.

En février 1900, le Directeur des P. et T. de S. & O. écrit à l'adjoint au maire : Par suite du départ du facteur-receveur, la gérante du bureau, Mademoiselle Jungbluth, se trouve dépourvue de tout mobilier et appareil de chauffage et ne trouve pas à louer les objets qui lui sont indispensables ; il souhaite qu'on lui donne toutes facilités pour assurer les service et la garde des valeurs en lui procurant au moins un appareil de chauffage et un lit. Un mois plus tard, une nouvelle receveuse, Mme B. Morel prend ses fonctions ; elle annonce au maire l'ouverture de la recette et les travaux à faire (elle demande que la priorité soit donnée à son logement personnel).

En 1903, le rattachement des hameaux de Bures et du Tremblay crée des inconvénients aux habitants de Breteuil, de la Clémenterie et de Beaulieu pour les distributions et levées des boîtes. "Le facteur, malgré toute la bonne volonté désirable, ne peut arriver pour le train de midi et les lettres parties de ces hameaux dans la matinée ne sont distribuées que le lendemain ou le surlendemain". Le conseil émet le vœu que soit nommé un nouveau titulaire, avec les arguments suivants : la commune augmente dans de grandes proportions ; chaque année, en été, l'administration est obligée de nommer un facteur auxiliaire ; il n'en résulterait pour elle, qu'un minime surcoût de dépenses.

Le coût de la location du bureau de poste, que la commune s'est engagée à fournir pendant 18 ans, est de 580 F par an. En 1904, le conseil demande, à plusieurs reprises, un "secours annuel" à l'administration. Le résultat est une subvention de 180 F, qui apparaît dans le budget additionnel de 1905. Elle se révèle tout à fait insuffisante, en 1908, lorsque le transfert du bureau de poste dans un nouveau local porte le loyer annuel à 1 100 F.

En août 1908, une boîte à lettres mobile est concédée à la commune, pour être installée à la gare, avec l'autorisation de la Compagnie de l'Ouest. Les gratifications, que la commune leur accorde, nous apprennent qu'il y a trois facteurs en 1909.

|

Les "facteurs suburbains" de Seine-et-Oise font alors remarquer qu'ils n'ont pas les mêmes avantages que ceux du département de la Seine. En novembre 1910, considérant que "le traitement dont ils jouissent n'est en rapport ni avec les services qu'ils rendent ni avec la cherté actuelle de la vie", le conseil municipal émet le vœu que ces modestes fonctionnaires soient assimilés à leurs collègues tant au point de vue du traitement que de l'avancement. |

Un an plus tard, il renouvelle sa demande, le Bureau de l'Union Amicale des facteurs de Seine-et-Oise ayant fait savoir qu'ils n'avaient pas eu satisfaction.

En novembre 1912, la situation financière de la commune est obérée ; le service postal coûte une somme annuelle obligatoire de 1 400 F (loyer, traitement du porteur de dépêches et indemnité de la receveuse pour l'ouverture de 12 h à 14 h). Le conseil supprime les gratifications accordées aux 3 facteurs (350 F au total), considérant qu'ils sont rémunérés par l'administration et qu'ils reçoivent de larges gratifications des habitants ; ne voulant néanmoins pas apporter un changement immédiat à leur situation actuelle, il ne donne effet à cette décision qu'en 1914.

Il n'y a pas de boîte aux lettres à la grille d'entrée de la Mairie ; deux fois par jour, le facteur Vass doit monter déposer le courrier ; il obtient du conseil municipal une gratification de 20 F pour ce travail supplémentaire (uniquement pour l'année 1915) !

En juin 1920, la commune décide d'installer, à ses frais, une boîte à lettres dans l'île de Villennes, à la demande d'un de ses habitants. En juillet, le conseil accepte de mettre à la charge de la receveuse l'entretien en bon état, la réparation et au besoin le remplacement des 8 boîtes aux lettres placées tant à Villennes (centre) que dans les hameaux de Breteuil et de la Clémenterie, moyennant une redevance annuelle d'abonnement de 2 F par boîte. En 1922, une nouvelle boîte aux lettres sera placée à l'intersection de la rue de la Fontaine et de la route de Médan. Une autre boîte sera installée dans l'île en 1935.

Les deux locaux successifs du bureau de poste

| Le premier bureau de poste est installé dans la maison voisine de l'église, appartenant à Monsieur Victor de Lassuchette, propriétaire du château d'Acqueville. |  |

|

Après son transfert, il redeviendra une maison d'habitation. |

|

En 1881, la commune loue au principal locataire, M. Emile Martin, le grenier pour créer une cuisine, une salle à manger et une chambre à coucher, pour le logement du facteur-boîtier ; le local du rez-de-chaussée est modifié pour en faire un bureau et une salle pour le public. Les lieux sont en très mauvais état : les murs et le carrelage des pièces du rez-de-chaussée sont dégradés et malpropres et les portes de l'unique chambre à coucher sont mal closes ; la pièce réservée au bureau est dépourvue d'appareil de chauffage. Un agrandissement a lieu, en 1885, à la demande du directeur des PTT de Seine & Oise, lors de la prise en charge du facteur-boîtier par l'Etat, afin de mieux le loger. Un cabinet attenant au local, pouvant servir de chambre est loué, en complément ; lorsque le bail de 3 ans sera approuvé au début de l'année suivante, ce Monsieur Martin, ancien entrepreneur en maçonnerie, conseiller municipal, sera nommé adjoint à la commission chargée de la surveillance des travaux à exécuter pour la construction des écoles ...

Le loyer annuel, de 240 F, sera porté à 300 F, en 1899, lors du renouvellement du bail pour 9 ans.

A la fin de l'année 1897, la sécurité du bureau de poste nécessite le changement des serrures, en mauvais état.

Lorsque, dans les dernières semaines du siècle, le bureau est transformé en recette, un logement contigu est loué, avec un engagement de 18 ans, pour assurer à la receveuse un local convenable ainsi que pour agrandir la salle d'attente et installer la cabine téléphonique à l'écart du guichet. Le nouvel aménagement du bureau de poste est mis en œuvre en 1900. Il est alors équipé d'un appareil Morse. La sécurité laisse encore à désirer : la commune fait apposer un volet en tôle à la porte d'entrée et munir les portes de serrures de sûreté et de verrous intérieurs.

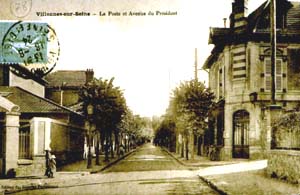

L'accroissement de la population nécessite la décision, en février 1907, d'installer le bureau de poste dans un autre local plus grand, à l'angle de la route du Président (avenue Georges Clémenceau, de nos jours) et de la rue de la Ravine ; une boutique et un logement attenant, appartenant à Madame Parvery, sont loués dans ce but. |

La Poste s'y trouve encore au 21ème siècle. |

|

En mars 1913, le Directeur des Postes du département demande le blindage des volets et des portes ; le conseil n'est pas d'avis d'assumer la dépense pour ces travaux qui incombent à l'administration et non à la commune.

En 1950, les PTT cherchent un autre local pour transférer le bureau de poste et envisagent de construire un nouveau bureau, demandant à la commune de participer dans la dépense pour 25 %. La municipalité souhaite la réduction de ce montant et demande la participation de la commune de Médan. L'achat de différentes propriétés est étudié (notamment celle de Madame Vallet, jugée par certains trop proche du chemin de fer, ainsi que celle de Madame Laumonier) ; la pose provisoire d'une baraque sur un terrain communal, aux frais de l'administration, pour le fonctionnement momentané du bureau, est également envisagé. Le projet de transfert n'aboutira pas ... Le bureau est agrandi en 1957, suite à l'expropriation de la maison voisine par les PTT. Ce local ne permettant pas de loger le facteur, M. Schlegel, le maire décide alors de réquisitionner la maison des gardiens d'une propriété, vide depuis de nombreux mois.

Les horaires du service postal

La demande du Directeur des P. et T. du département, en mai 1886, d'étendre les heures d'ouverture au public du bureau de poste de 7 heures du matin à 8 heures du soir n'est pas acceptée par le conseil municipal qui n'en voit pas la nécessité et ne souhaite pas créer de nouvelles dépenses.

Le facteur-boîtier effectue, en semaine, trois distributions par jour et seulement deux les dimanches et jours fériés. La dernière de la semaine ne se fait que dans la partie agglomérée de la commune ; en 1889, le Directeur des P. et T. propose de limiter de la même manière la deuxième distribution des dimanches et jours fériés, afin d'accorder un repos au facteur ces jours là. Le conseil municipal ne l'accepte pas alors ni en février 1901, lorsque le deuxième facteur, M. Vacher, en fait la demande.

La première distribution commence à 8 h 10 ; l'administration des P. et T. propose, quelques mois plus tard, de l'avancer à 6 h en été et à 7 h l'hiver, en faisant parvenir une nouvelle dépêche par le train de "10 heures ½ le soir". Mais le conseil, considérant que "la plupart des correspondances et des journaux provenant de Paris arrivent par le train 13 partant de Paris à 6 h 50 du matin, qui passe à Villennes à 7 h 55", n'accepte pas le projet qui reculerait la distribution entre une heure et trois heures du soir.

Il avait été envisagé, en 1890, dans le cas où le bureau de Villennes ne desservirait plus Médan que le hameau de la Clémenterie bénéficie également de deux distributions par jour au lieu d'une seule. La question est remise à l'ordre du jour, l'année suivante, à la demande de ses habitants, qui ne reçoivent que "le lendemain matin de 6 heures et demie à 11 heures et quelques fois plus tard les lettres qui arrivent au bureau de Villennes par le train de midi 36 minutes sur Paris et de midi 43 minutes venant de Paris". Trois ans plus tard, malgré une pétition des habitants, l'administration déclare qu'une deuxième distribution est impossible, le facteur-boîtier étant retenu une partie de la journée au bureau de poste, qu'il gère.

En août 1908, "considérant que la commune prend de plus en plus d'importance, vu le grand nombre de villas formant des écarts très importants ... vu les réclamations très justifiées de la population relatives à la première distribution qui ne commence le plus souvent qu'entre 8 h et 8 h et demie, ce qui fait que plusieurs quartiers et hameaux ne sont desservis que vers 10 h et même plus tard, état de choses très préjudiciable aux intérêts des habitants, considérant qu'un grand nombre de localités même éloignées des bureaux de poste sont desservies plus tôt, à Vernouillet notamment, les habitants ont leur courrier avant 7 h de ce fait que le train 109 s'arrête à cette gare vers 5 h et dépose les dépêches dont le dépouillement a lieu de suite", le conseil prie l'administration de vouloir prendre les mesures nécessaires pour obtenir l'arrêt du train 109 à Villennes. Il demande en outre que le bureau soit placé en seconde classe de manière qu'il soit journellement ouvert jusqu'à 9 h du soir, y compris dimanches et jours fériés. Le préfet répond que l'arrêt de ce train en gare de Villennes n'améliorerait pas la situation au point de vue de la distribution car il en résulterait que la plupart des journaux et correspondances venant de province arrivant à Paris par les bureaux ambulants de nuit ne pourraient profiter de cet envoi et ne seraient par suite distribués qu'à la 2ème distribution vers une heure. Le conseil municipal estime néanmoins qu'il est tout à fait inadmissible que certains quartiers et tous les hameaux ne reçoivent leurs correspondances qu'après 10 h, et demande à nouveau que la 1ère distribution soit basée sur l'heure d'arrivée du train 109, lequel ne s'arrête pas actuellement. Le préfet répond, en octobre, que l'administration des P. et T. n'a pas à intervenir auprès de la Compagnie du Chemin de fer de l'Ouest. Le conseil s'adresse alors au Directeur de la Compagnie pour qu'il veuille bien autoriser l'arrêt du train 109 à Villennes.

A la suite de nombreuses réclamations faites contre la fermeture du bureau de poste de midi à deux heures, considérant que Madame la receveuse jouit d'un supplément de traitement annuel de 200 F à titre tout à fait gracieux, le conseil avait également demandé qu'en compensation le bureau de poste soit ouvert tous les jours de midi à deux heures, y compris les dimanches et jours fériés. La titulaire ayant accepté, le conseil municipal décide l'allocation d'une somme supplémentaire de 100 F, exigée pour l'application de ce nouveau service par l'administration des Postes.

En juin 1909, il demande à celle-ci de prendre un arrangement entre le 1er et le 3ème facteur, pour modifier leurs tournées dans le centre du village, afin d'éviter que deux habitants immédiatement voisins soient desservis l'un 8 h ½ l'autre à 10 h ½.

Villennes continue à se développer. En mars 1911, le conseil municipal demande au Directeur des Postes du département d'autoriser, toute l'année, la troisième distribution postale, qui a été instaurée dans le village pendant quelques mois d'été.

En décembre 1918, la receveuse, Madame B. Morel, annonce au maire que le bureau a été élevé de la 3ème à la 2ème classe mais qu'au lieu de lui accorder une troisième aide on lui en a enlevé une et qu'il lui est impossible de continuer à assurer la prolongation d'ouverture de midi à 2 heures et jusqu'à midi les dimanches et jours fériés, à partir du 1er janvier prochain.

En septembre 1919, le projet de suppression des services postaux les dimanches et jours fériés, afin de procurer un repos hebdomadaire aux agents, est examiné par le conseil municipal. "Il reconnaît que les employés de tous ordres des Postes, Télégraphes et Téléphones ont, comme tous les travailleurs, besoin de repos, mais que pour cela des jours de congé leur sont accordés ; que si le nombre n'en est pas suffisant, l'administration peut l'augmenter et donner ainsi satisfaction à son personnel. Il estime que de graves inconvénients résulteraient de la suppression complète du service postal le dimanche et les jours fériés, notamment à Villennes, où le maintien du fonctionnement du télégraphe et du téléphone est indispensable, non seulement à cause du grand nombre de personnes qui habitent ici pendant la saison d'été, mais encore pour la sécurité publique, attendu que les secours en cas de sinistres, crimes ou accidents, ne pouvant être demandés à temps, risqueraient d'arriver trop tard. Il est d'avis, dans l'intérêt public, que le service soit maintenu sans modification."

Il est effectivement décidé de fermer le bureau de poste le dimanche ; Monsieur Jallabert (Hôtel-restaurant du Bord de l'Eau) assurera la réception des télégrammes et les communications téléphoniques urgentes. Madame Bajard tiendra à la disposition des habitants les lettres ordinaires et les journaux et recevra les lettres qui lui seront confiées, de 9 h à 10 h, à la bibliothèque de la gare.

En juillet 1920, de nombreux habitants demandent la réouverture de 12 heures à 14 heures du bureau de postes, qui prend une grande extension, ainsi que la prolongation d'ouverture de 18 à 19 heures comme autrefois. Le conseil décide de prendre à la charge de la commune la somme annuelle de 300 F à verser à titre d'indemnité, pour une ouverture continue de 8 heures du matin à 7 heures du soir.

En février 1922, le Directeur des PTT de Seine-et-Oise annonce qu'à partir du 1er juillet, l'indemnité pour la prolongation d'ouverture, les jours ouvrables sera fixée à 450 F par heure indivisible et par an (soit une somme de 1 350 F par an, triple du montant actuel). De plus, si le service téléphonique des abonnés était demandé pendant les heures de prolongation d'ouverture, il donnerait lieu à une convention particulière avec la receveuse de la poste. Le conseil proteste énergiquement contre ces conditions très onéreuses et décide la suppression pure et simple des services supplémentaires, à partir du 1er juillet. La clause, relative au téléphone, étant annulée le mois suivant, le conseil revient sur sa décision. Le bureau de poste restera ouvert de 8 h du matin à 6 h du soir.

En 1923, les parties extrêmes de la commune n'ont que deux distributions de courrier par jour au lieu de trois dans la partie centrale, car le 3ème facteur, employé seulement comme auxiliaire, n'est pas astreint d'effectuer une 3ème distribution dans sa tournée. Le conseil prie instamment le Directeur des Postes de vouloir bien le classer au rang des titulaires. Il demande également que le chef-lieu et les hameaux de la commune soient desservis au moins, une fois, dans la matinée, tous les dimanches et jours fériés. En décembre 1923, la situation n'a pas évolué. En janvier 1925, bien qu'un 3ème facteur ait été nommé, certaines parties de la commune n'ont encore que deux distributions. Le conseil insiste, à nouveau, pour qu'une révision ou une délimitation nouvelle des tournées des facteurs soit opérée. En février, à défaut de réponse, le conseil "demande instamment au Directeur des Postes de bien vouloir déléguer un brigadier facteur sur les lieux pour étudier ou réviser l'itinéraire de la tournée du 3ème facteur".

|

Incurie administrative L'Administration des P. T. T., grande reine et maîtresse, se soucie

peu des difficultés qu'elle entretient dans ses services. Il est vrai

que l'on a affaire à une Administration, et qu'en France « Administration

» devient synonyme de « Lenteur ». Le Journal de Poissy et ses environs, 16/4/1924 |

Les porteurs de dépêches, chèrement rétribués par la commune

Aujourd'hui tous les foyers villennois sont équipés du téléphone ; à la fin du 19ème siècle, notre commune ne disposait que d'un seul récepteur téléphonique, utilisé pour transmettre des messages, portés à domicile sous forme de télégrammes.

En avril 1891, lors de l'ouverture du service téléphonique à Villennes la femme Lucas, la femme du facteur-boîtier, est nommée porteuse de dépêches : elle proteste contre l'augmentation de ses horaires, son salaire étant de 55 centimes par jour et demande une petite indemnité ainsi que la nomination d'un remplacement en cas de maladie (elle est disposée à le payer du prix qu'elle est payée).

L'installation d'une sonnerie d'appel, communiquant au domicile du "piéton municipal", chargé de porter les dépêches téléphoniques, est décidée. Il faudra changer son emplacement, et tirer un autre fil depuis le bureau téléphonique, en avril 1892, lorsque Madame Borné Clovis sera chargée cet emploi, rémunéré 300 F par an.

En septembre 1915, Madeleine Albertine Touseau, épouse de Marcel Victor Couturier, s'engage à assurer la distribution des télégrammes, pour 400 F par an (avec le prêt d'une bicyclette). Elle donne sa démission de porteuse de dépêches, en avril suivant. Madame Lepesant, qui la remplace, démissionne à son tour en août, le service de transports des télégrammes ayant pris une trop grande extension. En juin 1916, Louise Julia Chemin, épouse de Jean Baptiste Deshayes, dûment autorisée par ce dernier, s'engage à assurer le service de la distribution des télégrammes, moyennant une rétribution annuelle de 500 F.

En 1918, bien qu'il estime que son traitement devrait incomber à l'administration, le conseil accepte de l'augmenter de 500 F à 800 F, "à cause de l'augmentation des prix de toutes choses et du nombre toujours croissant de dépêches". Elle obtient également une indemnité annuelle de 100 F, pour la fourniture et l'entretien d'une bicyclette. L'augmentation de 150 F par mois de son traitement annuel, qu'elle demande en 1922, n'est pas acceptée et elle donne sa démission.

Marie Louise Mathieu, épouse de Paul Delmoly, puis une jeune fille de 16 ans, Blanche Madeleine Moreau, sont nommées à sa place, avec un traitement annuel de 1 200 F. Ensuite, Nicolas Mathurin François assure cette fonction ; il obtient la somme annuelle de 1 800 F puis 2 880 F en 1924. Cela ne lui suffit pas et il démissionne à son tour.

L'information suivante est publiée dans le journal Le Matin, le 12 août 1924 :

|

Le

bureau télégraphique de Villennes-sur-Seine n'a

pas de porteur de dépêches M. Franck, chemin de la Nourrée, à Villennes, retenu le 30 juin à Paris,

télégraphia vers 15 heures chez lui qu'on ne l'attendit pas le soir.

Sa dépêche n'arriva à destination que le lendemain matin à 10 heures,

en même temps que le courrier. Sans commentaires, n'est-ce pas ? |

Un appel est lancé par le même journal, 6 jours plus tard, à

l'intiative de l'ancien maire Alfred Laumonier :

|

L'INCURIE

DES TÉLÉGRAPHES Nous avons signalé l'autre jour que le bureau de poste de Villennes-sur-Seine

n'avait pas de porteur de dépêches, et que les télégrammes étaient remis

par le facteur, au cours de ses tournées. M. A. Laumonier,

ancien maire de Villennes, nous écrit qu'une dépêche mise au télégraphe

à Reims à 15 heures, ne lui parvint que le lendemain. Il ajoute : |

Le commune a, en effet, demandé à l'administration, pour compléter le traitement du porteur de dépêches, la taxation des télégrammes à remettre à plus d'un kilomètre du bureau (0,75 F au delà du premier kilomètre et 1,20 F au delà du deuxième). Cette mesure permettrait de redonner cet emploi à Madame Deshayes, qui est devenue le troisième facteur. En attendant la nomination d'un nouveau titulaire, on en fait un petit boulot d'été, confié fin août et en septembre, à Mademoiselle Marlow. Elle reçoit néanmoins 300 F, le nouveau traitement mensuel décidé pour le porteur de dépêches (à comparer à ceux de deux autres employés communaux, augmentés le même jour : 500 F pour le secrétaire de mairie et 699 F pour le receveur municipal).

Ces informations sont reprises et complétées par la presse locale :

|

Suite à une réclamation Dans notre dernier numéro, nous avons reproduit une insertion du journal

Le Matin, au sujet de la réclamation d'un habitant de la commune,

qui s'était plaint à la Direction des Postes et Télégraphes de Seine-et-Oise,

qu'une dépêche envoyée à 15 heures de Paris, n'était parvenue à son

destinataire à Villennes, que le lendemain à 10 heures. Le Journal de Poissy et ses environs, 20/8/1924 |

Les difficultés continuent, l'année suivante, pour la troisième distribution !

|

Nouvelle réclamation Depuis près d'un an. la situation désagréable et préjudiciable créée

par la mauvaise organisation qui existe à Villennes pour le service

postal a été signalée. L'absence d'un troisième facteur titulaire pouvait

à la rigueur justifier certaines irrégularités dans le service

normal, mais maintenant que le poste a été comblé, il est inexcusable

que le service soit aussi mauvais qu'au moment où la situation était

anormale. Le Journal de Poissy et ses environs, 14/1/1925 |

En 1926, Madame Deshayes, redevenue la porteuse de dépêches deux ans plus tôt, avec un traitement de 3 600 F par an, demande à nouveau une augmentation, qui n'est pas acceptée.

En août 1930, considérant que le service des Postes et Télégraphes est un monopole d'état, le conseil municipal trouve inconcevable que la remise des dépêches ne puisse être assurée qu'à la condition que la commune paie un porteur (et l'entretien de sa bicyclette), ce qui grève le budget ; ce porteur assurant également la remise des dépêches dans la commune de Médan et au hameau de Bures, dépendant de la commune de Morainvilliers, il émet le voeu que l'administration des P. et T. assure par ses propres moyens la remise des télégrammes.

Dans sa réponse, le préfet indique qu'il n'est pas possible d'envisager, à court terme, l'exonération des frais de distribution des télégrammes. La dépense annuelle de 4 200 F n'est pas en rapport avec le nombre de télégrammes à distribuer (environ 6 par jour, pendant la belle saison, à peine un par jour d'octobre à avril). Dans ces conditions, presque tous les habitants ayant chez eux le téléphone, le conseil décide la suppression du service à partir du 1er avril. Ce n'est pas une blague !

Il n'y a plus de porteur municipal depuis cette date et les télégrammes sont "postalisés". Le préfet n'est pas d'accord et rappelle au maire que la municipalité doit recruter et rétribuer un porteur de télégrammes. Il lui écrira pour lui indiquer qu'un télégramme urgent parti de Paris à 19 h 30 n'a été distribué que le lendemain à 9 h 45 par le facteur de la poste.

La décision sera donc annulée mais le traitement du porteur de dépêches sera réduit à 2 000 F, puis à 650 F et à 624 F. Il semble que la tâche de Madame Julia Petitjacques, chargée en 1932 de cette fonction, soit limitée à porter les dépêches dans les écarts de Villennes.

Le budget municipal consacré aux porteurs de télégrammes dans les hameaux est toujours important dans les années 1940-50, variant de 960 F en 1943 à 16 000 F en 1949. Il est à noter que des assurances sociales apparaissent en 1943.

En avril 1965, la situation s'est inversée : c'est M. Le Viavant, receveur des Postes, également membre du conseil municipal, qui demande l'aide de la commune, pour lui procurer un porteur de télégrammes. Le maire lui fait observer qu'il n'entre pas dans les attributions de la commune de s'occuper de cette question administrative et lui propose de mettre une annonce dans le bulletin municipal. On trouve effectivement un encart à la fin du premier numéro cette publication, daté de mai 1965.

Il y est précisé que cet emploi consiste à distribuer, à bicyclette,

environ 5 télégrammes par jour sur le territoire des

communes de Villennes et de Médan ; le salaire mensuel est fixé à 120 F (12

000 anciens francs).

Compléments historiques

Pour aller plus loin dans l'histoire de la poste en France, nous vous proposons de visiter le site Web du Musée de la Poste.