SOMMAIRE

|

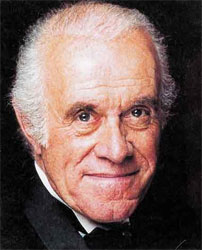

Nous ne présenterons pas le comédien très connu Michel Simon ni ces deux résidents de Physiopolis : un autre acteur de cinéma qui a fréquenté longtemps le domaine, et un célèbre designer qui y vient parfois. |

|

Nous n'évoquerons ici que des personnalités d'autrefois, en particulier certaines qui y ont connu leur heure de gloire, ainsi que des résidents d'aujourd'hui qui nous ont fourni des documents sur leur histoire personnelle, nous permettant de les reproduire.

La famille de Giafferri

Paul Louis Victor de Giafferri, historien du costume

Le Marquis de Giafferri, adepte du naturisme qui s'est opposé à Gaston et André Durville, était l'auteur d'ouvrages sur l'histoire du "textîle".

Dans les années 1920, il a décrit les costumes masculins, mais surtout ceux des femmes, à toutes les époques, en France et dans toutes les parties du monde, notamment au Japon, en Chine, en Perse, en Assyrie, en Grèce, en Egypte, en Inde, en Orient, dans les pays du Nord, dans les trois Amériques, ... Certains livres ont été traduits et publiés en anglais.

|

Avec ces costumes, nous sommes très loin de la tenue de stade des Physiopolitains ... |

|

|

Cliquez sur l'image ci-contre, pour voir une collection de presque une quarantaine de couvertures des ouvrages, magnifiquement illustrés, de Paul Louis de Giafferri. |

Certains ont été récemment réédités. Le dernier éditeur de l'Histoire du costume féminin français précise :

|

Des premiers Capétiens à l'Impératrice Eugénie, l'élégance incontestée de la femme française... Si Paul-Louis de Giafferri fait triompher la mode parisienne révolutionnaire des Années Folles outre-Atlantique, c'est à la silhouette féminine apparemment très traditionnelle du Moyen Âge à la fin du Second Empire qu'il consacre son étude particulièrement fouillée. Huit siècles de costumes féminins, pour paraître, séduire, innover, grâce au détail d'une coupe, à la beauté d'une matière, à la profondeur d'un décolleté ou, au contraire, d'un col si haut qu'il force à deviner tout ce que la femme fait semblant de dérober au regard... |

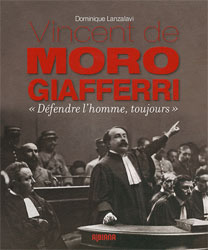

Vincent de Moro-Giafferri, avocat et homme politique

(1878-1956)

|

|

Le marquis est, vraisemblablement, un parent du célèbre avocat, Vincent de Moro-Giafferri (1878-1956), qui a été député et sous-secrétaire d'état. Ce dernier a, en effet, possédé un bungalow de Physiopolis. D'origine corse, il avait pour ancêtres le Général du Roi de Naples, Agostino Giafferri, fils du héros de la Révolution Corse, Don Luiggi Giafferri ; celui-ci a été le chef de fîle de l'insurrection de la "Crocetta" consécutive à l'arrestation, en 1798, des prêtres réfractaires de l'île sur ordre du Directoire. |

L'auteur de sa biographie, Dominique Lanzalavi, le résume ainsi :

|

|

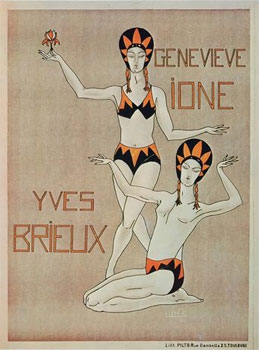

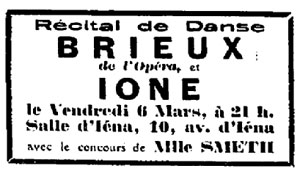

Yves Brieux-Ustaritz, Maître de la danse (1905-1991)

et sa partenaire Geneviève Ione

| D'origine basque, ce professeur de danse s'entraînait à Physiopolis et y donnait des cours de gymnastique rythmique, avec sa partenaire Geneviève Ione. |  |

Il avait été l'élève, à l'Opéra de Paris,

de Gustave Ricaux. Selon Gilbert Mayer, Premier Danseur de l'Opéra

en 1961 et, pendant plus de 30 ans à partir de 1970, Professeur du

corps de ballet et de l’Ecole de danse de l’Opéra : A l’époque romantique

où le statut du danseur avait connu un certain déclin, c’est principalement

à Gustave Ricaux que revient le mérite d’avoir redonné à la danse masculine

française tout son éclat en développant la grande technique, particulièrement

des pirouettes, des tours en l’air, de la grande et petite batterie. Pour

comprendre l’importance de ce Maître et les responsabilités qu’il assuma,

il faut savoir que pendant plus de vingt ans il fut l’unique professeur des

garçons à l’Opéra, tant pour l’Ecole que pour le Ballet. Ainsi pouvaitil

suivre les élèves depuis leur entrée dans l’Ecole et les accompagner jusqu’au

titre suprême d’Etoile.

|

|

Danseur au dynamisme acrobatique et au grand sens théâtral, il a quitté l'Opéra de Paris au début des années 1930. Il s'est, alors, produit en gala à travers l'Europe avec Geneviève Ione, qu'il aurait épousée. |

|

En février et mars 1925, ils étaient des interprètes d'un spectacle à l'Olympia. Le quotidien Le Figaro a publié, dans son édition du 17 mai 1925, un article sur une revue dans laquelle le couple dansait. Pour la première fois, étaient utilisés les jeux de lumière que l'on retrouve aujourd'hui au Crazy Horse Saloon.

|

A

LA CIGALE : Revue en deux actes de Rip et Briquet ; A sa sortie des Capucines, la revue de Rip et Briquet a fait l'école buissonnière ; elle a passé par « Les Deux Anes », où elle s'est enrichie de quelques scènes, et elle est arrivée, toute fraîche encore, à la Cigale où ses auteurs l'ont de nouveau parée, travestie, transformée et où elle est assurée d'une nouvelle et brillante carrière. La griffe des deux spirituels revuistes la marque, en effet, dès le prologue, et l'on a vite reconnu à leur façon de plaisanter nos petits travers contemporains, « la Religion laïque » ou le culte de l'ignorance, ce mélange d'observation directe et de libre fantaisie qui est le propre de leur talent. La meilleure scène défie malheureusement l'analyse et il faudrait pour la résumer avoir recours aux métaphores et aux euphémismes d'un autre âge. Bien que les mœurs qu'on y fustige remontent à la plus haute antiquité, elle est pourtant aussi moderne que Corydon. Mais ses intentions sont excellentes et elle demeure, en dépit d'un sujet des plus scabreux, d'une tenue presque irréprochable. Elle constitue surtout une satyre de haute qualité, d'une verve étourdissante et d'une vérité implacable. Une ingénieuse comparaison entre la carte du Tendre qui enchantait nos aïeules et celle que préfèrent nos Parisiennes pratiques un amusant croquis de la vie à la campagne ; une confrontation imprévue de Ronsard et de Jackie Coogan sont autant de prétextes à des couplets adroitement et finement tournés. [...] Un autre succès de cette jolie revue consiste en un procédé nouveau qui, par des jeux de lumière adroitement combinés, change instantanément toutes les couleurs d'un tableau. Les costumes passent ainsi du rouge au bleu, au jaune, au vert ; les blondes deviennent brunes ; les plus blanches carnations prennent l'éclat de l'ébène. Les effets obtenus sont aussi curieux qu'imprévus. Ces deux actes sont agréablement interprétés par MM. Prince-Rigadin, d'un comique très naturel, Meriel, Moriss ; Mlles Jeanne Clairette, charmante divette, Mlles Merindol et Melville, comédiennes de talent ; Mlles Marcelle Maury, qui danse à ravir, et Chanteloup. M. A. Garnier et Mlle Jane Martin, compère et commère, s'accordent à merveille. M. Yves Brieux et Mlle Geneviève Ione forment un couple harmonieux de danseurs souples et hardis. Jacques Patin. |

|

|

En 1935, Yves Brieux et Geneviève Ione ont participé, avec quelques élèves de leur école, à l'une des conférences données par les Archives Internationales de la Danse : La danse, acte spitituel. |

Dès 1940, Yves Brieux s'est consacré à l'enseignement, élaborant une méthode précise, exigeante, musclée. Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris de 1947 à 1974, il a également dirigé la classe des sujets à l'Opéra de Paris de 1963 à 1970. Il donnait également des cours de danse dans le studio de son hôtel particulier, situé 58 rue de la Rochefoucauld.

Se réclamant de la plus pure tradition de l’École française, Yves Brieux était néanmoins très moderne, aussi bien dans sa carrière d’artiste hors de l’Opéra que dans son enseignement. Perfectionniste, faisant sienne la devise Qui aime bien, châtie bien, il n'hésitait pas à donner des coups de baguette, comme en témoigne Pascal Cyprien, l'un de ses anciens élèves.

Il reçut le surnom de "Maître des étoiles" : après Claire Sombert, l'une de ses premières élèves, il forma de nombreuses grandes danseuses françaises, de Claire Motte à Monique Loudières. Patricia Girad-Boëx, directrice d’une école de danse, qui a suivi, vers 18 ans, des cours particuliers avec le grand Maître de l’Opéra de Paris témoigne : « C’est l’homme qui a développé ma grâce et qui m’a fait découvrir l’expression du corps pour aller au delà du mouvement… »

Yves Brieux a été l'un des interprètes du film documentaire Le spectre de la danse, réalisé en 1959 par Dominique Delouche (Les films du Prieuré et Doriane Films).

Yves Brieux est inhumé au cimetière des Batignolles avec Hélène

Brieux-Ustaritz, de l'Opéra comique. La tombe porte une inscription, hommage

de Serge Lifar, maître de ballet du Théâtre National de l'Opéra : A mon

grand ami Yves Brieux-Ustaritz, merveilleux maître de danse académique, la

gloire de la culture chorégraphique française.

Sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation Yves Brieux-Ustaritz, qu'il a créée, attribue, chaque année, des prix d'orgue aux lauréats des concours d'exécution et d'improvisation du CNSM de Paris, et des allocations à des danseurs et danseuses professionnels en difficulté ainsi qu'à l’association L’œuvre des vieux musiciens.

La famille Gerbaud

Deux générations de pionniers Physiopolitains

Le bungalow de cette famille, qui n'avait pas la forme des autres "tentes fixes", est connu par des photos ainsi que par une œuvre de Pierre-Henri Gerbaud. Celui-ci, qui avait des talents de peintre, a réalisé ce tableau depuis l'intérieur.

|

|

|

|

Ses deux enfants développèrent leurs dons artistiques dans la musique ; l'un en fit sa profession.

Pierre Gerbaud au violoncelle et Colette Gerbaud au piano, en 1934 |

|

|

|

Colette Gerbaud, professeur de littérature nord-américaine et pianiste amateur

Cette jeune fille, en équilibre sur un ballon, que vous avez pu voir, dans la rubrique sur Physiopolis, faire des exercices de barres parallèles et gagner la descente de la Seine à la nage, est devenue une spécialiste de la littérature américaine, chargée de cours à la Sorbonne puis professeur à l'Université de Reims.

|

Son parcours professionnel

Née en 1927, Colette Gerbaud entreprit des études d'anglais et c'est en 1955 qu'elle obtint une bourse d'un an d'études à l'Université de Yale aux Etats-Unis ; elle devint, en 1956, lectrice au Collège de Wells à Aurora dans l'état de New York. En 1959 elle partit pour la Grande-Bretagne et devint lectrice à l'Université de Londres Collège Queen Mary. En 1964, elle obtint une bourse de recherche du gouvernement américain en vue d'approfondir sa recherche sur William Ellery Channing et d'entreprendre une thèse complémentaire sur John Very. Sa thèse de doctorat, en 1975, avait pour titre : John Very, poète mystique de la nouvelle Angleterre (1813-1880).

Après avoir enseigné comme professeur agrégée d'anglais à Niort et à Villemomble, elle devint en 1967 chargée de cours à la Sorbonne et en 1973 professeur à l'Université de Reims. Elle y fut agréée comme professeur émérite pour 1994-95. L'agrégation externe de Colette Gerbaud concernait des écrivains tels que Isaac Bashevis Singer, Saint-Jean de Crèvecoeur, Arthur Miller, Wallace Steven, Eugene O'Neill, Thoreau, Emily Dickinson, Thomas Pynchon, John Barth, Tennessee Williams, Walker Percy, Dashiell Hammett, William Faulkner, Grace Palley, Allen Ginsberg, Henry Adams, F. Scott Fitzgerald, Soyinka, Henry James, Adrienne Rich. Certains de ces auteurs ont donné lieu à des publications de Colette Gerbaud dans plusieurs revues : Americana, Civilisations, Coup de Théatre, Imaginaires.

En 1996 elle a également publié la traduction du livre Le cœur à l'écoute, pratique de la vie contemplative de David Steindl-Rast.

Ses activités musicales

|

|

Colette Gerbaud était également une excellente pianiste. En parallèle à ses activités de professeur de littérature nord-américaine, elle enseigna de 1951 à 1962 comme professeur dans la section musicale à la Ville de Paris. En 1997, elle obtint le prix du meilleur amateur de piano. Pour écouter une des œuvres qu'elle interprétait

(le 13ème nocturne en do mineur de Frédéric

Chopin), puis une interview, cliquez

sur la flèche de gauche du lecteur situé ci-après. (logiciel Quicktime nécessaire) |

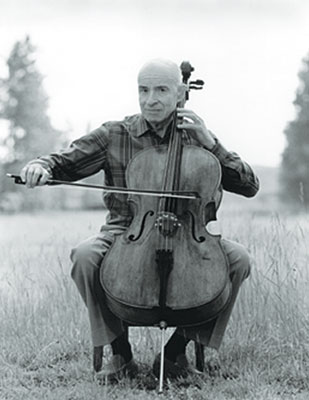

Pierre Gerbaud, violoncelliste de profession

et amoureux de la musique

|

Son frère Pierre, né en 1924, étudiait la musique et s'entraînait à Physiopolis à la pratique de son instrument (en 1931, ci-contre, et 1942, ci-dessous).

|

|

|

Alors qu'il maîtrisait déjà bien son instrument, il y a fait des concerts

… dans la piscine désaffectée |

|

Sa carrière de musicien

Pierre Gerbaud est devenu violoncelliste (ci-dessous, en 1998).

|

|

Il fit ses études au Conservatoire National de Paris où il fut l'élève de Paul Bazelaire et de Paul Tortelier. Il obtint un premier prix de violoncelle en 1945 et fut nommé violoncelle solo de l'Orchestre des Cadets du Conservatoire pendant les tournées faites à travers toute l'Allemagne jusqu'en 1947, date à laquelle il décrocha à Prague le poste de violoncelle solo de l'Orchestre national. En 1949 il devint membre titulaire du Grand Orchestre de RTL et violoncelle solo. Il a été, en outre, soliste de l'ORTF, de la RTBF en Belgique et du SW Funk en Allemagne. Il donna de nombreux concerts au Luxembourg, en Belgique et en France, en trio, en quartet ou comme soliste. Pour écouter son interprétation d'une œuvre de Mozart,

cliquez sur la flèche de gauche du lecteur situé

ci-après. (logiciel Quicktime nécessaire) |

|

Son violoncelle convoité et disparu En 1999, Pierre Gerbaud fut victime d'un cambriolage dans son appartement de Luxembourg. Trois femmes lui dérobèrent par ruse son violoncelle Testore de 1719, acquis à Paris en 1961. Paolo Antonio Testore était le cadet d'une importante famille de luthiers milanais. Ce vol le laissa inconsolable. Sa fille Anne-Catherine s'est cependant donnée comme but de retrouver le violoncelle et de le ramener à son père. En 2005, après de longues recherches et grâce à Internet, elle localisa l'instrument à Hong Kong. La police luxembourgeoise par le biais d'Interpol, contacta la police de Hong Kong et le violoncelle fut saisi. Mais le détenteur, qui était professeur au Conservatoire de la ville, refusa de le rendre. Il fallut plusieurs années de luttes judiciaires avant de pouvoir enfin rapatrier le violoncelle en 2009. C'était, hélas, trop tard pour Pierre Gerbaud, décédé quelques mois auparavant. Enfin, le 7 octobre 2010, le public luxembourgeois put entendre à nouveau le son de ce violoncelle exceptionnel lors d'un concert d'hommage organisé par Anne-Catherine Gerbaud avec l'aide des autorités luxembourgeoises. |

|

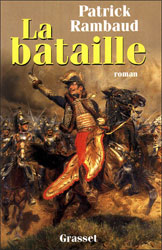

Patrick Rambaud, écrivain lauréat du prix Goncourt

|

Cet homme discret connut une grande renommée en 1997 : Patrick Rambaud reçut, successivement, le grand prix du roman de l'Académie Française et le prix Goncourt pour l'ouvrage qu'il avait écrit, en partie, à Physiopolis. |

|

|

Pour voir son interview par Geneviève Moll, diffusée sur France 2 en novembre 1997 après l'attribution du prix Goncourt, cliquez ci-contre. |

Auteur d'une trentaine de livres dont plusieurs parodies et pastiches, il serait également l'auteur de nombreux autres ouvrages signés par d'autres écrivains ... Il est membre de l'Académie Goncourt depuis 2008.

|

|

Début 2012, Patrick Rambaud a publié la dernière, la cinquième, des ses Chroniques du règne de Nicolas Ier. Se déclarant disciple de Labruyère et pastichant Saint-Simon, il n'a, toutefois, pas caché son antipathie pour le principal personnage de ses satires. Cliquez ci-contre pour voir son interview par RFI, sur ce sujet. |

Bruno Polius et Thierry Sellier,

anciens jeunes choristes, vedettes de la chanson

|

Physiopolis, résidence de "pop stars"

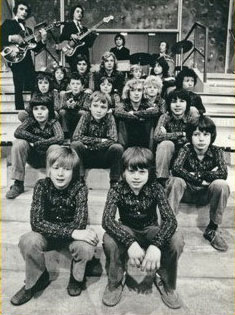

Deux anciens membres du groupe de jeunes chanteurs, Les Poppys, qui eut beaucoup de succès au début des années 1970, sont des résidents de Physiopolis. |

|

|

|

Le chalet de Thierry Sellier, situé en bord de Seine du côté de Triel, offre une magnifique vue. |

|

|

On

y accède par les "Champs-Elysées" de Physiopolis.

L'ancien Poppys a baptisé le quai qui permet de rejoindre le chalet

par le fleuve. |

|

|

Les "huttes" de Bruno Polius se trouvent sur la même rive. |

|

Trois des principaux anciens membres du groupe ont été photographiés en 2008 à Physiopolis. |

|

|

|

Thierry avait invité, dans son chalet, son ami Bruno, son frère Philippe et les deux anciens directeurs artistiques des Poppys, Jacqueline Herrenschmidt-Nero et François Bernheim, auteurs et compositeurs des chansons qui ont fait le succès du groupe. |

Des cantiques à la musique pop

|

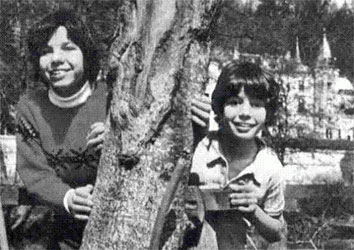

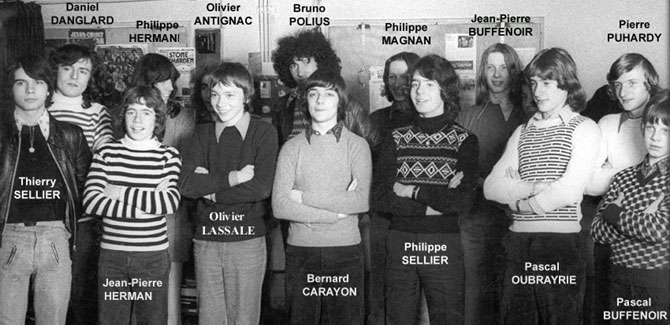

A l'origine, les Petits Rossignols de Saint-Jean-de-Grésillons animaient la messe à la paroisse d'Asnières. Leur chorale devint Les Petits Chanteurs d'Asnières, en 1946, sous la direction de leur chef de chœur, Jean Amoureux. Cliquez sur la photo pour localiser Bruno Polius (en rouge) et Thierry Sellier (en bleu). |

|

|

Dans les années 70, alors que perdurait la guerre du Vietnam, le groupe des Poppys, issu de cette chorale de 80 garçons, chantait la paix et la fraternité. En 1970, à la demande d'Eddie Barclay, après plusieurs visites des chorales de la région parisienne, Jacqueline Herrenschmidt-Nero et François Bernheim sélectionnèrent 17 petits chanteurs d'Asnières entre 9 et 13 ans, ayant une tessiture de voix particulière et tous un fort tempérament. Sous l'impulsion des deux directeurs artistiques de Barclay, ils obtinrent rapidement le succès. Inspiré, en particulier, du Gospel, leur style novateur était très engagé, rythmé et énergique. Avez-vous reconnu nos deux chanteurs ? |

Ils sont identifiés, ainsi que les autres Poppys, sur la photo suivante, prise en décembre 1973.

Succès

immédiat mais non durable

|

Le premier disque des Poppys, intitulé Noël 70, s'est vendu à 600 000 exemplaires. Très bientôt, d'autres titres suivirent avec un grand succès : Isabelle, je t'aime, puis Non, non, rien n'a changé (1 300 000 exemplaires) et Des chansons pop, ...

En trois ans, les Poppys enregistèrent plus de vingt-cinq titres, et obtinrent plusieurs disques d'or. |

|

|

Cliquez ci-contre pour (ré)écouter leur plus grand succès : Non, non, rien n'a changé. |

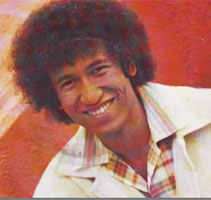

Oui, c'est sûr, il ont bien changé, en particulier Bruno, le soliste de cette chanson !

|

|

|

|

|

|

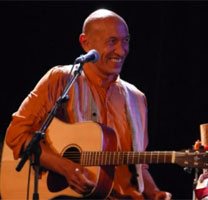

Reconnaîtrez-vous

Thierry, à gauche avec son frère Philippe en 1972 et ci-dessous

en 1975 et en 2012 ?

|

|

Dans une série d'interviews, diffusés par la chaîne de télévision Melody en 2009, Bruno Polius, Thierry et Philippe Sellier, ont donné quelques explications sur cette chanson. |

Les stations de radio et les chaînes de télévision de France et d'autres pays diffusaient les chansons du groupe, qui fit plusieurs tournées en Europe. Dans l'émission télévisée Cadet Rousselle, produite notamment par Guy Lux, ils chantèrent, en novembre 1971, Des chansons pop. En avril 1972, ils interprétèrent Jésus, Révolution. Etait-ce un retour à l'inspiration religieuse de leurs prédécesseurs ?

Cliquez ci-après pour écouter

et voir ces deux interprétations.

Certains membres du groupe avaient la même coupe de cheveux que les Beatles mais, avec plus de 5 millions de disques vendus en 4 ans en Europe, leur succès commercial y fut supérieur à celui du groupe britannique, tout particulièrement aux Pays-Bas.

Dans les années suivantes, les garçons muèrent et les chanteurs, plus jeunes, qui les ont remplacés ne purent pas maintenir l'engouement du public.

Les voix d'or ne se sont pas muées en argent

Les jeunes artistes des Poppys avaient gagné une riche expérience mais ils ne se sont pas enrichis financièrement, alors que la chorale des Petits Chanteurs d'Asnières, toujours en activité, a prospéré et que les Editions Barclay ont évité la faillite avant de rejoindre Universal.

Ils n'ont pas non plus bénéficié de la réussite de la compilation de leurs succès réalisée, en 1994, par Universal et Jean Amoureux, sans qu'ils en furent informés. Ils ne reçurent même pas un CD !

Beaucoup plus tard, certainement trop tard, plusieurs procès, intentés par une dizaine des premiers Poppys leur ont permis de faire reconnaître leur statut d'artistes-interprètes des chansons des Poppys, mais ils ne purent pas faire valoir leurs droits financiers. C'est à juste titre que Thierry Sellier a pu écrire que leur "manager" avait un chœur à la place du cœur !

Alors que certains Poppys sont devenus des papys, en 2012 sont apparus de "nouveaux Poppys". Leurs parents ont-ils négocié leurs contrats ?

|

Bruno Polius est actuellement musicothérapeute ; continuant

à chanter et à mener sa carrière dans le "show business", il a collaboré

avec de nombreux artistes (Michel Sardou, Renaud, Catherine Lara, Alain

Bashung, Didier Barbelivien, Nicoletta, Philippe Lavil, …). Il

a été aussi guitariste de Johnny Halliday pendant cinq ans. Thierry Sellier est devenu chef de service dans la fonction publique. |

Quand on passe dans les allées de l'ile, il n'est pas rare d'entendre Bruno

et Thierry rire ensemble ou pousser la chanson accompagnés de leurs guitares

et d'anciens membres du groupes ou d'artistes de passage … Comme d'autres

vedettes des années 70, préparent-ils leur retour sur scène ou est-ce tout

simplement le plaisir de continuer à deux cette aventure commencée il y a

plus de 40 ans ?