Edouard Comboul, ingénieur des mines, chercheur d'or

(1840 - 1902)

|

la villa de l'Orangerie

Edouard Comboul, lorsqu'il revenait de ses séjours à l'étranger, habitait la villa louée par son propriétaire : l'architecte Lucien Desnues, qui l'avait acquise en 1894. C'était une maison de l'avenue du Président, devenue Les Bambins, avenue Georges Clémenceau.

|

|

Dernière mission en Abyssinie

|

Un texte publié dans le Bulletin de la Société de géographie en 1903, peu après le décès d'Edouard Comboul, lui rendait hommage :

|

|

|

L'explorateur Jean Duchesne-Fournet était son ami ; le même bulletin relatait sa mission en Ethiopie, dont l'empereur était le Negus Menelick II. |

|

|

Un voyage, qui a débuté peu de temps après la mission du Bourg de Bozas et qui s'effectua également avec l'appui de Ménélik, vient de se terminer dans des conditions heureuses, celui de M. Jean Duchesne-Fournet, chargé d'une mission du ministère de l'Instruction publique et de la Société de Géographie. […] Dans cette région minière, M. Duchesne-Fournet rencontra celui qui l'a explorée et qui en dirigeait l'exploitation, notre compatriote M. l'ingénieur Comboul, avec lequel il revint à Addis Alem, résidence actuelle de Ménélik. |

Le Bulletin du Comité de l'Afrique Française a publié une lettre

d'Edouard Comboul, écrite le 10 août 1902 à Nedjo (Ouallaga)

à son ami Charles Marcel ; il exposait sa position sur la fin de l'influence

française dans ce pays, au profit des Italiens et des Anglais. Cette

lettre nous informe sur ses activités en Abyssinie, devenue l'Ethiopie.

|

Lorsque je suis arrivé ici, la conquête commerciale était faite. Il n'y avait ici comme négociants sérieux que des Français. Politiquement, nous étions les maîtres. On nous aimait, on espérait en nous. On supposait qu'au moment du danger nous serions là. Et on sentait bien d'où le danger viendrait. Nul ne le sait mieux que vous qui étiez un des facteurs puissants de notre prise de possession amicale et dont l'initiative hardie devait la sceller à tout jamais. Mieux que moi, vous savez que ce n'est pas au mauvais vouloir éthiopien que vous devez votre demi-succès. J'ai des preuves certaines qu'on était prêt à tout pour vous aider. Mais, n'insistons pas, il y aurait trop à dire. Au point de vue minier, tout était à faire lorsque je suis arrivé. En la France seule, l'empereur avait confiance. Il me permit d'aller là où jamais un Européen n'était allé. Il me donna tous les moyens d'action en son pouvoir. Je ne vous dirai pas au prix de quelles fatigues je réussis à mettre en lumière des richesses soupçonnées, mais non connues. L'empereur m'en récompensa en me donnant la seule concession complète qu'il ait encore donnée et spécifiant bien à notre ministre que c'était à la France qu'il la donnait. |

|

|

Nous avons si bien fait que nous l'avons perdue. J'ai poussé, lorsqu'il en était temps encore, le cri d'alarme. On a eu l'air de s'émouvoir, mais on n'a rien fait. Sous couleur internationale, l'affaire est devenue italienne. Je suis venu ici pour sauver les apparences, puisque je restais le chef de la mission. J'espérais toujours que la France reprendrait la haute main. Elle le pouvait et je me sacrifiais dans cette espérance. Rien. C'est maintenant un fait accompli. Le Ouallaga découvert par des Français et avec l'argent français est aujourd'hui italien. Demain il sera anglais. Entre temps, je découvris les premières mines de charbon. C'était pour le pays une vraie révolution. L'empereur, ravi, me promettait de garder la propriété directe de cette mine et de celles à découvrir, mais de s'associer de compte à demi avec moi pour l'exploitation de toutes. Je fournissais les machines et la main-d'œuvre européenne. Lui, la main-d'œuvre indigène. C'était convenu et réglé. L'empereur le confirmait à notre ministre et le disait à qui voulait l'entendre. Quelle influence cela allait nous donner ? Hélas on m'a prié de ne plus, pour le moment, parler de cela. On avait d'autres négociations en cours que cet incident pouvait compromettre ? Lorsque j'ai quitté l'Abyssinie après trois ans et demi de séjour, pour avoir un repos bien gagné et surtout pour mettre sur pied cette affaire du Ouallaga que je ne supposais pas pouvoir être autre que française, j'avais la conviction (j'allais dire la certitude) que si désormais les richesses minières du pays étaient connues, je ne pouvais plus les celer. Nous en profiterions sinon les seuls, au moins dans des conditions spécialement avantageuses. Cela allait de soi et était facile. Mais nous dormions et les Anglais veillaient. Lorsque, après un an et demi, je suis revenu ici, j'ai trouvé tous les permis de recherches donnés aux Anglais et aux Italiens. Par grâce et sans, dit-on, qu'il le demandât, on avait donné le Baro à notre ministre. Je savais que cette région était aurifère et avais même indiqué à notre ministre des points voisins non demandés et qu'il était facile d'obtenir. Je reçois aujourd'hui la nouvelle qu'un syndicat anglais s'en est rendu maitre. Alors, le Ouallaga étant perdu, il ne nous reste rien. Nous avons tiré les marrons du feu pour les autres. il ne nous reste plus qu'à nous éclipser. Et, avec d'autant plus de raison que les Ethiopiens se rendent compte de notre impuissance et, continuant à nous aimer sans plus nous estimer, se tournent à regret, mais se tournent vers la force, soit, vers les Anglais qu'ils détestent, mais qu'ils craignent et avec lesquels il faut qu'ils vivent quand même, puisqu'ils ne peuvent plus compter sur nous. De grands chefs nous étaient restés fidèles. L'un d'eux, des plus éminents, me l'affirmait encore il n'y a pas trois mois. II est tombé dans les intrigues anglaises et nous avons laissé faire. Je ne sais si je heurte vos idées. Mais je vous dis la vérité, mon cœur de patriote saignant. Une décision énergique et rapide pourrait encore tout sauver, non pas rendre ce que nous avons perdu, c'est fini et ce qui est donné ne peut plus se reprendre, mais au moins nous empêcher d'être éliminés entièrement. Il n'est que temps. Mais on ne le fera pas, j'en suis certain. Nous perdrons complètement l'Ethiopie qui est la clef de l'Afrique. Je ne puis m'en consoler. Et cette affaire du chemin de fer, a-t-elle été menée en dépit du bon sens ? Nous n'avons bougé que lorsque les Anglais, se croyant sûrs de la victoire, ont peut-être prématurément démasqué leurs batteries. Depuis que ce chemin de fer a commencé ses travaux, il a lutté contre des difficultés financières constantes. Alors nous pouvions l'aider à peu de frais et sans bruit. Nous avons attendu qu'il ne fût plus temps de reculer. Pour se débarrasser de nos rivaux, il a fallu leur faire un pont d'or. Ils doivent bien rire. Puis, affolés en voyant l'abîme qui était sous nos pieds et que nous avions laissé creuser sans nous en apercevoir, nous avons perdu toute mesure. Nous n'avons su prendre aucune forme. C'est à coups de massue que nous avons procédé. Nous avions si peur. Qu'est-il arrivé ? Nous avons donné des armes à nos adversaires. Ils ont l'air indignés, au fond ils sont ravis. Ils ont fait voir à l'empereur que c'était une atteinte à son indépendance. On lui a fait comprendre que nous avions violemment porté atteinte à la concession donnée et qu'il ne tenait qu'à lui de la briser. Il ne le fera pas, et au fond nos adversaires ne le désirent pas. On lui dit qu'il faut rétablir ici l'équilibre entre les nations européennes et ainsi leur donner des compensations. C'est la seule chose qu'on veut. Et on en obtiendra de telles que tous nos efforts seront annihilés. Cependant nous chanterons victoire. Mais, hélas elle ne sera qu'à la surface et seuls les autres récolteront. Est-ce que ce qu'on dit partout serait vrai ? Que brisés par nos querelles intestines, nous sommes désormais impuissants et que c'est la décadence rapide et fatale ? Je crains bien qu'ils aient raison, ceux qui le disent. Mais alors, disons-le hautement, n'envoyons plus nos enfants mourir au dehors, s'imposer des sacrifices moraux et pécuniaires qui resteront lettre morte. Ne nous occupons plus, comme à Byzance, que des querelles des bleus et des verts et attendons, résignés, l'invasion des barbares. Ou si nous ne voulons pas périr misérablement, comme autrefois l'empire romain, réagissons vite et énergiquement. Et comprenons qu'une nation n'est puissante que lorsqu'elle le montre à l'extérieur, que si au dehors elle tient haut et ferme son drapeau, elle peut à l'intérieur, sans compromettre son existence, se déchirer, mais que si elle se confine chez elle et laisse faire, en se contentant des victoires philosophiques, philanthropiques ou ce que vous voudrez, elle est irrémédiablement perdue. |

L'article du bulletin se concluait ainsi : M. Comboul a lutté jusqu'au dernier moment pour défendre les intérêts français. La mort l'a frappé en pleine œuvre. La lettre ci-dessus dit assez combien nous devons le regretter.

|

Ingénieur des mines d'or du Wallaga, Edouard Comboul avait des appointements annuels de 15 000 F. Le siège de la société était à Anvers en Belgique ; elle possédait une succursale à Milan. Le décès d'Edouard Comboul, le 2 décembre 1902, était consécutif à une pmeumonie. Il résidait à Addis-Alem (colonie d'Obock), qui avait été fondée en 1900 par l'Empereur Menelick II pour devenir la nouvelle capitale du pays. Alors que près de 20 000 ouvriers Oromos étaient employés pour construire des édifices de la nouvelle ville, l'empereur décida en 1903 qu'Addis-Abeba resterait la capitale ; Addis-Alem devint sa résidence d'été. |

|

Des mines d'or de la Guyane française à celles d'Helvétie

L'or de Kourou

L'annonce, dans le journal financier Le Pour et le Contre, en juillet 1888, de la création de la Société des gisements d'or du National en Guyane française, nous apprend où opérait Edouard Comboul à cette époque.

|

D'après la dépêche reçue par la maison Chaumier et Cie, les productions

d'or des mines de la Guyane française, du 16 mai au 15 juin 1888, comprennent

: Nos lecteurs connaissent les quatre premières Sociétés. Pour la première

fois, nous parlons de la cinquième, le National qui est, du reste, de

création récente. Elle a été fondée par M. Edouard Comboul, Ingénieur.

Son siège est 13, rue Saint-Lazare. Elle a pour objet : |

|

|

L'un des administateurs était certainement un parent de Frédéric et Théodore Céide, décédés quelques années avant Edouard Comboul, qui ont habité un certain temps avec lui. Les noms des autres gisements exploités avant le National montrent que la découverte de l'or a été longtemps espérée et tardive ! |

L'or du Valais

|

En 1895, Edouard Comboul était directeur de la Société Suisse des Mines d'or de Gondo (Valais). Il y est peut-être resté jusqu'à la fin de l'exploitation du gisement en 1897 ; la Confédération Hélvétique cessa alors ses activités aurifères sur son territoire. Durant plusieurs siècles, ces mines d'or avaient été exploitée à Gondo, à proximité du col du Simplon. Le métal était extrait sous la forme d'inclusions dans de la pyrite enfermée dans du granite. Les premières exploitations dateraient du milieu du XVIe siècle. |

|

L'or et l'argent d'Edouard Comboul permirent de payer ses dettes

Les scellés apposés sur sa résidence de Villennes, après son décès, furent levés le 18 avril 1903 pour un inventaire par Me Cauvin, notaire à Poissy. Sa succession s'avérait délicate : son épouse Hélène Pillepich, était décédée le 15 avril 1902 à Fiume (Autriche-Hongrie) ; sa soeur refusa l'héritage croyant que le passif était supérieur à l'actif. C'est ce que pouvait faire penser la prisée de ses meubles et de ses objets personnels ainsi que la liste des créanciers : parmi ceux-ci, il y avait un tailleur, deux marchands de meubles, la compagnie du gaz, un entrepreneur de travaux publics.

Les meubles de plus grande valeur (40 F) étaient une armoire à glace et un bureau en forme de piano, tous deux en acajou. Il y avait, cependant, environ 600 bouteilles de vin dans la cave et 2000 volumes dans trois belles bibliothèques en poirier et bois noir.

La vente aux enchères de ces meubles et de leur contenu,

le dimanche 23 mai, en la salle du théâtre de Poissy, rue du Cep, révéla

la nature de ces ouvrages :

Collection Pancoucke, collection de la Société de l'histoire de France, mémoires

historiques, œuvres de Guizot, H. Martin, Thiers, Thierry, etc.

Nombreux ouvrages de littérature, Balzac, Gautier, Goncourt, V. Hugo, Musset,

Renan, etc.

Théâtre de Dumas, Angrès, Duvert, Labiche, etc.

Romans de Sand, Zola, etc. Romans classiques.

Ouvrages de la science de l'ingénieur.

|

Les objets mobiliers d'Edouard Comboul furent vendus, le dimanche 28 juin, dans le même lieu :

|

|

Les malles d'Edouard Comboul, qui avaient été rapportées d'Ethiopie par son ami, l'explorateur Jean Duchesne-Fournet, contenaient 1287 g d'or et 364 thalers à l'effigie de Marie-Thérèse et de Menelick (soit 10,120 Kg d'argent).

| En 1750, l'impératrice Marie-Thérèse de Habsbourg avait fait frapper un thaler d'argent qui devint vite une monnaie internationale très prisée, notamment dans les colonies espagnoles et anglaises d'Amérique. |

|

Après la mort de Marie-Thérèse en 1780, une autre monnaie fut frappée avec cette date et le portrait de la souveraine dans son âge mûr. Elle fut très utilisée jusqu'au milieu du XXe siècle en Afrique orientale et dans la péninsule arabe. Les thalers de Marie-Thérèse, apparus en Ethiopie sous le règne d'Iyasu II (1730-1755), y furent complétés par les thalers que son successeur Menelick II fit frapper à son effigie. |

|

La vente de l'or et des pièces d'argent au Comptoir

Lyon-Allemand à Paris rapporta plus de 5 000 F. Au total, les ventes

laissèrent, après paiement des frais, la somme de 10 568 F,

qui fut déposée à la Caisse des Dépôts et

Consignations pour être répartie entre les créanciers.

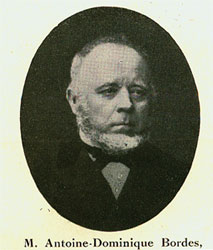

Alexandre Bordes, héritier d'une flotte de cap-horniers

(1860 - 1943)

|

Alexandre Bordes est devenu propriétaire de Fauveau, avec son épouse Madeleine, après le décès de son beau-père, Fernand Bertera, qui l'avait acquis en 1876. La photographie, ci-contre, représente celui-ci dans son salon de Fauveau. Alexandre et Madeleine Bordes achèteront le domaine de Migneaux voisin en 1926. Leurs enfants se partageront en 1957 les 3 lots de l'ensemble, provisoirement reconstitué. |

|

La famille d'Alexandre Bordes

Son épouse et ses beaux-parents

La mère de Madeleine Bertera était la fille du peintre belge Egide Charles Gustave (Gustaaf) Wappers (1803-1874), dont la carrière peut être résumée ainsi, selon un site Web sur les orientalistes :

| Peintre d'histoire, de scènes

de genre et de portraits. Il étudie auprès de P.J. Van Regenmoorter, M. Van

Bree et G. Herreyns à l'Académie d'Anvers. Grand admirateur de l'œuvre de Rubens, il étudie les anciens maîtres aux Pays-Bas et à Paris. Il s'oppose aux classiques et fonde l'école romantique. Il expose au Salon d'Anvers en 1822. Il s'occupe aussi de politique aux côtés de Raspail, Barbès, etc... Il peint la révolution de 1830 et l'histoire des Pays-Bas. Il fait le portrait du Roi Léopold d'après nature. Son succès décline à partir de 1836 et il peint pour des particuliers quelques portraits. Il démissionne en 1852 de son poste de Directeur de l'Académie d'Anvers où il avait été nommé en 1832 et s'installe à Paris où il est réputé pour ses portraits. |

Le père de Madeleine, Fernand Bertera, était architecte. Sa sœur et son frère sont nés à Villennes, tous deux vraisemblablement dans le "château" de Fauveau. Ils se sont mariés à Paris.

|

A gauche, Fernand Bertera, son épouse et leur fille Elisabeth A droite, leur fille Madeleine qui épousera Alexandre Bordes |

|

Son père, fondateur de la "dynastie"

|

Le père d'Alexandre, Antoine Dominique Bordes, est à l'origine de la vocation maritime de la famille. Fils d'un médecin de campagne, il nait dans le Gers, en juillet 1815.

Il effectue ses études secondaires à Bordeaux puis il travaille chez

son frère aîné, qui tient un commerce de grains et de farine. |

Il revient en France, en 1855, pour installer des agences à Paris, Bordeaux et Le Havre avant de retourner à Valparaíso. Il s'établit l'année suivante à Paris, rue du conservatoire, où il restera jusqu'à son décès. Son associé meurt alors (ou en 1869 selon une autre source) ; il devient entièrement propriétaire de l'entreprise et lui donne un très large développement.

Au début de 1883, il laisse la responsabilité de l'armement Bordes à ses trois fils, qu'il a associés depuis longtemps à ses affaires et décède peu après.

|

|

|

Les descendants d'Alexandre Bordes

|

Alexandre et ses deux frères sont décédés dans les années 1940. Si la famille Bordes a quitté le domaine de Migneaux, vendu en 1985, rapidement laissé à l'abandon et soumis à des divers vandales, Fauveau appartient toujours à un petit-fils de Jacqueline, l'une des filles d'Alexandre et Madeleine Bordes. Sur la photo ci-contre, Jacqueline et son frère Alexandre parcourent le domaine de Fauveau, vers 1905, dans une carriole tirée par le cheval Coco. |

|

Jacqueline épousa un descendant de Jean Baptiste Becquet, qui vivait près de Cambrai au 18ème siècle : James Clarke Becquet, dont le nom fut transformé en Bequette, lorsqu'il émigra aux Etats-Unis dans l'Illinois. Leur fille France Bequette a conservé les souvenirs familiaux et a retracé l'histoire des cap-Horniers dans un article du numéro 297 de la revue Geo (novembre 2003), en relatant les aventures des petits mousses embarqués sur les navires Bordes entre 1868 et 1925 : Goulven, cap-hornier à 13 ans.

Sa nièce, Corine de Royer, critique de cinéma et photographe, a raconté l'histoire de sa famille :

- en écrivant un roman et un document sur ses souvenirs de jeunesse, publié dans le numéro spécial "Migneaux" de la revue CHRONOS (n° 29-30, printemps-été 1994) du Cercle d'Etudes Historiques et Archéologiques de Poissy, et reproduit sur ce site Web (cliquez ci-dessus).

- en participant à une émission de France Culture sur le Cap

Horn, en janvier 1999.

La marine à voile de l'armement Bordes

L'épopée de la flotte de la famille Bordes est racontée dans les livres "Cap-horniers français, tome 2 : Histoire de l'armement Bordes et de ses navires" de Claude et Jacqueline Briot et "Grands Voiliers Français (1880-1930)" de Jean Randier, ainsi que sur plusieurs sites Web.

Antoine Dominique Bordes crée et développe sa compagnie

La première ligne est crée en 1849 : 170 jours de navigation sont alors nécessaires pour aller de Bordeaux à Valparaiso. La société possède, à l'origine, un voilier en fer ("Blanche et Louise" de 800 tonnes) et 9 bâtiments en bois. En 1869, la compagnie Bordes commande aux chantiers écossais de la Clyde 14 trois-mâts en fer, ainsi que des trois-mâts barques et trois-mâts à voiles carrées de 1200 t ; la flotte comprendra bientôt 24 navires.

En 1870, la société commence l'importation et la vente du salpêtre en France, et crée des magasins à Dunkerque, Nantes, La Rochelle et Bordeaux. Liverpool et Glasgow deviennent également des ports de déchargement de nitrates chiliens.

|

De 1870 à 1880, la compagnie fait construire 27 navires de 600 à 1200 tonnes, puis son premier quatre-mâts de plus de 2 000 tonnes : "La Union", qui se révèle très adapté au transport du salpêtre. La flotte comprend alors 41 voiliers, dont 11 rachetés à des armements en difficulté, à la suite d'une grave crise. Antoine Dominique Bordes donne à plusieurs de ses navires le nom de fleuves ou régions du Chili. |

|

En 1886, il commande 13 nouveaux navires de 600 à 1 200 tonnes de jauge pouvant transporter chacun 1 000 à 1 200 tonnes de minerai brut ou traité.

Les fils du fondateur en font la première flotte à voile du monde

|

|

Après le décès du fondateur, ses trois fils continuent à faire construire d'autres navires du même type, et, en 1890, leur premier cinq-mâts, le célèbre "France", qui restera pendant 5 ans le plus grand et le plus moderne des navires à voile (longueur : 110 mètres, largeur : 14,60 mètres), capable de charger 6 200 tonnes de salpêtre. |

Plusieurs photos de cap-horniers de la flotte Bordes peuvent être consultées sur le site Web, réalisé par François Delboca sur le port de La Rochelle-La Pallice.

|

|

|

|

|

Ci-contre, une peinture sur bois de Marin Marie, représentant la Jacqueline. Ce peintre a également dessiné le 4-mats, ci-dessus, dont la ligne de faux sabords peints en noir est la marque distinctive de la maison Bordes. |

En 1905, avec ses 33 voiliers, l'armement se situe à la première position dans le monde.

Accident à La Rochelle en 1901

Le "Tarapaca II", 4 mats en fer de 2 557 tonnes, mis en service en 1886, est l'objet d'un grave accident en septembre 1901 dans le port de La Rochelle : lorsqu'il entre dans l'avant-port de La Pallice, remorqué par un petit vapeur, "l'Express", qui assure le passage vers l'île de Ré, et par le remorqueur "Le Vigilant" prêté par le port de Rochefort, un violent coup de vent le pousse sur la jetée sud.

Il est éventré sur 2 m de longueur et coule dans le sas, bloquant le trafic

portuaire pendant 5 jours. Les poissons du bassin sont empoisonnés par les

4 000 tonnes de nitrate, chargés dans ses cales à Tocopilla,

au Chili.

Le navire est tiré jusqu'à la forme de radoub, afin d'effectuer des réparations

de fortune, avant sa remise en état, l'année suivante, à Glasgow.

Ses malheurs ne sont pas terminés : en septembre 1917, lors de son voyage

de Iquique au Chili à Bordeaux, le quatre-mâts sera coulé par un sous-marin

allemand, au large de l'île d'Oléron.

L'armement Bordes joue un rôle important

dans la guerre de 1914-1918,

qui entraîne sa fin

En transportant, au moyen de ses 46 navires (163 130 t), des nitrates entrant dans la composition des poudres, la société participe de manière importante à l'effort de guerre. Pendant le conflit, 122 voyages approvisionnent les ports français.

Après les lourdes pertes pendant la guerre (18 navires ont été coulés), la réduction des importations de salpêtre chilien et de nouvelles dispositions légales imposées aux armateurs conduisent les frères Bordes à abandonner le transport par voiliers en 1925, puis à désarmer leur flotte en août 1934.

Pendant 90 ans, la famille Bordes a exploité 127 navires, résistant à la sévère concurrence des allemands et des anglais.

|

Les très beaux et élégants voiliers de l'armement

"Bordes et fils" étaient manoeuvrés par des capitaines

et des équipages excellents. Les chants traditionnels de ces marins

nous sont aujourd'hui transmis par divers groupes, tels que "Cap

Horn". Les grands voiliers ayant cessé de naviguer, l'Amicale des Capitaines au Long Cours Cap Horniers les a regroupés, depuis 1937. Cette association a été dissoute en mai 2003, les capitaines ayant disparu, à leur tour, les uns après les autres. |

|

Marcel Capelle, dirigeant d'un armement familial

rochelais

(1893 - 1980)

|

Quatre générations d'une même famille se succédèrent, entre 1860 et 1986, à la tête de la société, devenue la Compagnie de navigation d'Orbigny en 1909. Marcel Capelle en fut le 3ème dirigeant après le fondateur, un oncle de sa mère, puis son père. |

|

|

Marcel Capelle acquit, en 1940, "La Sapinière", villa anglo-normande de la rue Gallieni à Villennes pour mettre les employés parisiens de la Compagnie de navigation d'Orbigny à l'abri pendant la deuxième guerre mondiale. Elle resta la propriété de sa société jusqu'en 1968. Sa famille était issue de deux ports : Le Havre pour la branche paternelle et La Rochelle du côté de sa mère. |

|

La famille de Marcel Capelle

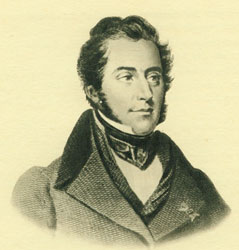

La branche maternelle : les d'Orbigny

La Compagnie de navigation d'Orbigny trouve son origine à la Rochelle, le port d'attache de ses navires, où son siège resta jusqu'en 1963. La marine marchande avait fait revivre, un siècle plus tôt, cette ville endormie depuis l'abolition de l'esclavage à Saint Domingue et dans les autres colonies d'Amérique, avec lesquelles elle commerçait. Ce n'est pas par hasard que des ancêtres de Marcel Capelle s'y établirent : l'un d'eux, Charles Marie Dessalines d'Orbigny, médecin militaire dans la marine, avait échappé au massacre de sa famille, en 1802, par un général de Toussaint Louverture, "nègre marron" de leur plantation de Saint Domingue. Devenu naturaliste, en étudiant la culture et l'élevage des moules, il fut notamment l'ami du peintre Jean-Jacques Audubon, qu'il avait initié à l'ornithologie. Il fut l'un des fondateurs, à la Rochelle, du premier Muséum régional français

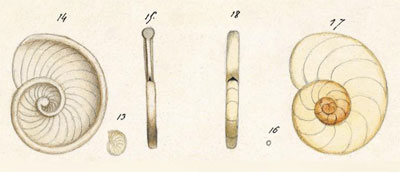

L'un de ses deux fils, Alcide Charles Victor (1802-1857), eut un destin extraordinaire : également naturaliste, il laissa son souvenir dans les multiples disciplines qu'il pratiqua (ethnologie, archéologie, paléontologie, ornithologie, ...).

|

|

Etudiant très jeune, avec passion, sur le littoral rochelais, un groupe d'animaux microscopiques qu'il nomma "foraminifères", il posa les fondements d'une science nouvelle, la micropaléontologie. Permettant de dater les couches géologiques, ces minuscules fossiles furent, notamment, mis à profit pour déterminer le tracé du tunnel sous la Manche à travers une couche tendre et peu perméable. |

Alcide d'Orbigny quitta la France en 1826 pour un voyage de plus de 7 ans en Amérique du Sud, explorant le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, le Chili, la Bolivie et le Pérou. Son aventure mouvementée, pleine de périls, lui fit parcourir plus de 3 500 Km. S'intéressant à toutes ses rencontres, notamment aux peuples amérindiens, il dressa des cartes géologiques, découvrit des cités antiques et réunit une collection de plus de 10 000 espèces animales et végétales. A son retour, il écrivit les résultats de ses découvertes dans un ouvrage monumental, le plus complet à son époque. Orientant ses recherches vers la paléontologie et la géologie stratigraphique, il fut nommé professeur au Muséum national d'Histoire naturelle à Paris, lorsque la chaire de Paléontologie fut créée à son intention en 1853. Sa candidature avait toutefois été rejetée sept fois par les administrateurs du Muséum. Il laissa une très importante oeuvre scientifique, décrivant des milliers d'animaux et de plantes, naturels et fossiles. Il était le contemporain d'un autre naturaliste voyageur, qui fit le tour de l'Amérique du Sud, quelques années après lui : Charles Darwin, dont il ne partageait, toutefois, pas les théories sur l'évolution qui se sont ensuite imposées. Est-ce l'une des raisons qui empêchèrent Alcide d'Orbigny d'être admis à l'Académie des sciences ? Lors de son voyage, Darwin avait écrit sa crainte que le Français ne fut le premier à faire les plus belles découvertes. Il lui rendit, toutefois, hommage en baptisant une chauve-souris Desmodus d'orbignyi, mais la courtoisie dont il faisait preuve était feinte car il n'appréciait pas cet animal vampire !

Le frère d'Alcide, Edouard, Directeur des Contributions Indirectes, fut aussi un naturaliste distingué spécialisé dans l'étude des algues maritimes ; il ne fit pas de publications mais il laissa sa collection au Muséum de la Rochelle.

|

A gauche, Charles Marie Dessalines d'Orbigny, chirurgien de marine et naturaliste A droite, son fils Alcide Charles Victor Dessalines d'Orbigny, le célèbre naturaliste |

|

|

A gauche, Alcide Charles Jean, neveu de ce dernier, fondateur de la Compagnie A droite, Edouard Gaston Dessalines d'Orbigny, un de ses frères, dont des descendants dirigèrent et développèrent la Compagnie |

|

Alcide d'Orbigny fut maire de la Rochelle, après un autre armateur, Emile Delmas ; un troisième, Léonce Vieljeux, leur succéda plus tard.

Albert Capelle (1860-1928), son père

|

Albert Capelle avait été agent maritime à Cardiff où il représentait la maison d'Orbigny avant d'épouser Suzanne, une nièce d'Alcide d'Orbigny. Il lui succéda à la tête de sa compagnie, qui fusionna avec sa propre société. Il perpétuait la tradition maritime et anglophile de sa famille havraise : son père avait été inspecteur du Lloyd's Register et son oncle capitaine au long cours.

|

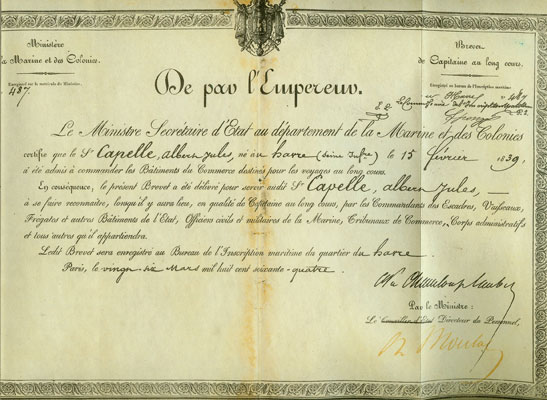

| Brevet de capitaine au long cours, délivré à Albert Capelle "De par l'Empereur", en 1864, par le Ministère de la Marine et des Colonies |

|

Albert Capelle ne put pas transmettre la Compagnie à son fils aîné, Robert-Alcide. Ingénieur engagé dans la Marine, il trouva la mort, en 1917, lors du torpillage du cuirassé Danton sur lequel il s'était embarqué.

|

Marcel Capelle, son autre fils, naviguant depuis 1910, devint capitaine au long cours comme lui. Entré en 1923 à la Compagnie de navigation d'Orbigny, il fut appelé à sa direction et la développa après le décès de son père, 5 ans plus tard.

Le gendre et successeur de Marcel Capelle Issu d'une famille d'industriels parisiens, Jean Corpet (ci-contre) n'était pas destiné à devenir armateur. Après avoir été ingénieur agronome en Guyane française, il se forma au commerce maritime en tant qu'agent de la CNO à Anvers puis à Buenos Aires et il succéda à son beau-père. |

|

La Compagnie de navigation d'Orbigny

Alcide d'Orbigny avait d'abord créé avec un associé, Georges Faustin, une société pour faire "le commerce de charbons de terre et de toute autre marchandise, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la France". Ils affrétèrent leur premier navire en 1869, un trois-mâts à vapeur et à roues. Les goélettes cédèrent bientôt la place à des cargos à vapeur pour le commerce avec l'Argentine, après le transport de charbons entre des ports d'Angleterre et La Rochelle et de poteaux de mines dans l'autre sens.

|

Alcide d'Orbigny maintenait ainsi les relations entre sa famille et ce pays que son oncle naturaliste, dont il portait le prénom, avait parcouru lors de son long séjour en Amérique latine.

La Compagnie de navigation d'Orbigny résulta, en 1909, de la fusion des sociétés A. d'Orbigny et Faustin fils et Albert Capelle et Cie.

|

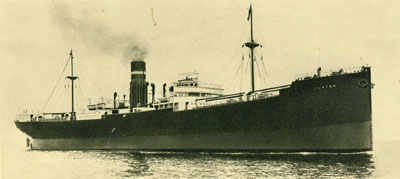

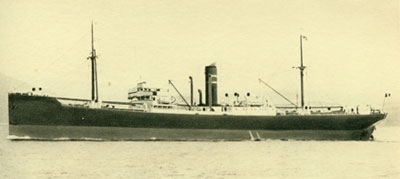

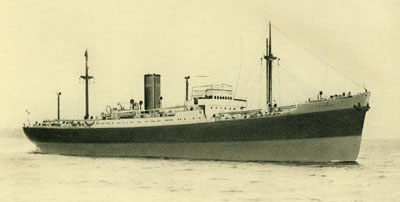

Après chacune des deux guerres mondiales, elle dut reconstituer sa flotte. Les nouveaux navires portèrent des noms, terminés en "on", de philosophes grecs, puis de villes d'Argentine et de France (Vernon, Chinon, Dijon, Redon, Chalon, Vierzon, Gaillon, Lannion, Meudon, Crozon, Langon, Sauzon, Arzon, Ambon, Javron, Clisson, Thonon, Toulon).

|

|

|

Ci-contre, les navires à vapeur Platon, Gazcon et Chinon Leur cheminée portait les couleurs du pavillon de la compagnie.

Après avoir orienté ses activités vers l'Extrême-Orient, elle s'était, à nouveau, spécialisée sur les lignes de l'Atlantique Sud. |

|

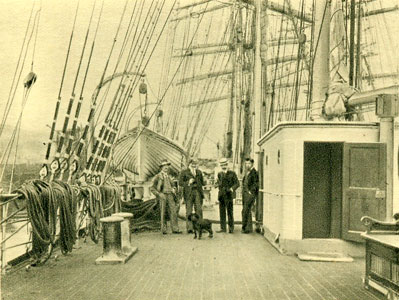

La CNO posséda, de 1898 à 1908, deux voiliers quatre-mâts : Asie et Europe ; ils devinrent des cap-horniers lorsqu'ils furent vendus à l'armement Bordes. Les 3 autres prévus, qui devaient porter les noms des autres continents, ne purent pas être construits ... |

|

|

|

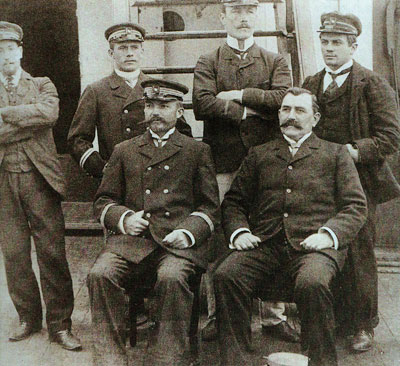

Ci-dessus : le quatre-mats Europe

Ci-contre, sur le pont de ce navire, les membres de son état-major |

Le liberty-ship Lyon 2, l'un des navires cédés à la France dans le cadre du plan Marshall, lui fut attribué après la Seconde Guerre.

Les capitaines de la compagnie appréciaient son esprit familial et le fait que Marcel Capelle vienne souvent à bord. Ses nombreuses visites des navires lui permettaient de connaître tous les membres de leurs équipages. La Compagnie de navigation d'Orbigny dut toutefois s'associer, en 1962, à la Société Anonyme pour l'Exploitation des Services combinés sur l'Atlantique Sud, créée par deux armateurs qui entrèrent bientôt dans son capital, lui faisant perdre son caractère familial. Devenue filiale de la Compagnie Générale Maritime et Financière, elle fut transformée en société de gérance de cargos, renommée D'Orbigny Ship Management.

La plupart des informations qui précèdent sont issues d'un

article de Thomas Corpet, l'un des petits-fils de Marcel Capelle, publié

en 2005 dans le numéro 178 de la revue "Le Chasse-Marée".

Cliquez ici

pour avoir l'article complet, en accord avec l'auteur.

Stanley et Edward Whitechurch, tanneurs britanniques

Les villas villennoises des deux frères

|

Deux fils de George Whitechurch, industriel anglais, qui avait établi une tannerie à Longjumeau ont été les propriétaires de deux villas de Villennes. Stanley Whitechurch (ci-contre) a été, en 1914, l'un des trois abonnés au téléphone, qui ont accepté de supporter des frais pour l'établissement d'un fil supplémentaire afin de faciliter les liaisons téléphoniques de Villennes à Paris. |

L'île du Rêve

Cette belle villa fut construite à l'entrée de l'île, vraisemblablement par Théophile Bourgeois, l'architecte de la maison voisine Welcome, qui faisait partie de la même propriété.

|

Stanley

Whitechurch les céda, trois ans plus tard, à son frère

Edward.

Celui-ci aurait été très proche de Joséphine Vial de Fontanier, cantatrice connue sous le nom Andrée Vally, qui devint propriétaire de la villa en 1923. Dans les années 1950, elle l'a louée à Pierre Lazareff et à son épouse Hélène, qui y reçurent leurs nombreux amis. Cliquez sur la photo afin de mieux la connaître. |

Brooklands

Les sonnettes

Le réseau électrique ne fut installé à Villennes qu'en 1922. Auparavant, les propriétaires de villas plaçaient souvent une clochette sur le portail pour permettre à leurs visiteurs d'annoncer leur arrivée.

|

|

|

Edward Whitechurch se procura certainement chez le même fournisseur les "sonnettes" que l'on peut encore voir à l'entrée des deux villas. La forme de leur timbre est celle des futures sonnettes électriques mais leur dimension est beaucoup plus importante afin que leur son parvienne jusqu'à la maison ... |

Le major Stanley Whitechurch

|

N'ayant pas pu s'engager en France dans l'armée britannique, Stanley est parti à Londres en 1914. Après avoir cherché pendant quelques temps le moyen de le faire, il a pu se faire recruter dans Regent Street. Alors qu'il attendait à l'hôtel Savoy d'être envoyé à Salonique dans les Dardanelles, c'est en France qu'il fut affecté comme officier de liaison. |

|

Avec le grade de major (commandant) du Royal Flying Corps, le corps aérien de la British Army, il était chargé d'assurer les relations avec les constructeurs français de moteurs d'avions ; en effet, les britanniques fabriquaient leurs propres aéronefs, à l'exception des moteurs. |

|

Les affaires familiales

|

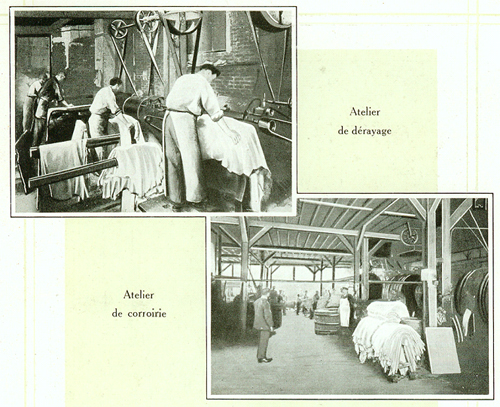

La société George Whitechurch Ltd fut créée à Paris en 1871 par le père de Stanley et d'Edward, qui lui succédèrent à son décès. Avant d'exploiter des tanneries, elle vendait des fournitures pour les chaussures. Elle resta dans l'industrie de la chaussure, produisant des cuirs pour fabriquer des semelles ainsi que du box-calf (peaux de veau tannées au chrome) et des courroies. |

George Whitechurch avait instauré la semaine anglaise dans ses usines. Son fils Edward lui succéda, après son décès en 1908, comme dirigeant de l'entreprise : vers 1925, il était vice-président, administrateur délégué alors que son frère Stanley était le chef du Département "Corroieries" et des "Chèvres".

La société poursuivit, jusque vers 1934, ses activités qui n'étaient plus assez rentables :

- utilisant principalement le tannage au chêne, elle fut concurrencée par des usines de tannage au chrome, procédé qui réduisait fortement les délais,

- la dévaluation du franc en 1928 par le ministre des Finances, Raymond Poincaré, ne laissa pas des bénéfices suffisants aux actionnaires anglais.

Stanley Whitechurch dirigea ensuite la filiale française de la société Bostick qui, faisant partie de la Compagnie des Produits Chimiques Boston, fabriquait des colles. Elle produit toujours des produits adhésifs, au sein du Groupe Total depuis 1990.

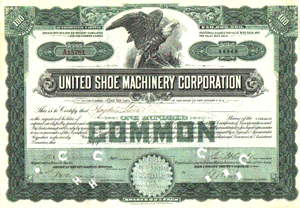

|

La société-mère Boston Blacking Company avait été fondée en 1889 aux Etats-Unis, dans l'état du Massachusetts, sous le nom Calnan & Johnson par Thomas Calnan, grand-père maternel de Stanley. Cette société avait également des liens avec l'industrie de la chaussure : ses colles étaient, à l'origine, utilisées pour fixer les semelles ; elle fut rachetée en 1929 par United Shoe Machinery, société qui produisait des machines pour fabriquer des chaussures et possédait diverses filiales dans ce domaine (lacets, œillets, colles, ...). |

|

Le fils de Stanley Whitechurch, Desmond, que nous remercions de nous avoir fourni ces informations sur sa famille et des photographies, a lui même travaillé une quinzaine d'années dans la société Bostick.

|

Quant à Edward, il a résidé en Inde, où il vendait des véhicules Renault aux maharadjahs. Le constructeur français utilisait-il des colles Bostick, qui servait alors à l'assemblage des voitures ? |

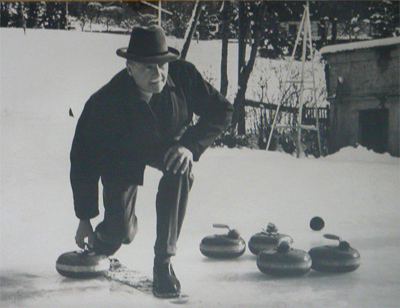

Les loisirs des deux frères et leur résidence méditerranéenne

|

Edward et Stanley Whitechurch possédèrent très tôt des automobiles. Passionné de courses automobiles, Edward baptisa Brooklands sa maison du Bois des Falaises : c'est le nom du premier circuit entièrement consacré à l'automobile, qui fut ouvert en 1907 à proximité de la ville de Weybridge (Surrey).

|

|

|

|

Ils aimaient la vitesse, également sur l'eau, à bord de leur embarcation motorisée. |

Ils pratiquaient aussi la voile sur leur cotre aurique, baptisé Wayward. Entre 1914 et 1917, ce voilier a remonté la Seine, venant d'Angleterre, jusqu'au pont de l'île de Villennes. Il a été amarré au ponton de la villa L'île du rêve.

|

|

D'une longueur de 17 mètres, il aurait été l'un des premiers bateaux de régates, construit en 1908 par les chantiers White Brothers de Southampton. Ce bateau restauré navigue toujours sur la mer Méditerranée. Si vous souhaitez le louer à Cannes, cliquez sur sa photo d'aujourd'hui. |

|

|

Une ville proche conserve le souvenir de la famille Whitechurch : à Beaulieu-sur-mer, le quai où Edward avait acheté une maison de pêcheurs puis de nombreuses autres voisines porte son nom. Il avait baptisé cette propriété Chiesa Bianca ; c'est la traduction italienne de leur nom (Eglise blanche). |

|

Stanley Whitechurch séjournait également dans des stations de sports d'hiver. Il est décédé en 1986 alors qu'il allait entrer dans sa centième année. Cette vie luxueuse des deux frères tanneurs n'a pas été partagée par leur autre frère, George, qui ne travaillait pas dans l'entreprise familiale. Néanmoins, il lui restituèrent sa part d'héritage alors que leur père ne lui avait laissé qu'un seul penny ! |

|

Charles Barbière, ingénieur en

chef de travaux publics

(1861 - 1945)

|

Charles Léon Barbière, ingénieur de l'Ecole

centrale, a fait toute sa carrière dans la Société

de Construction des Batignolles. |

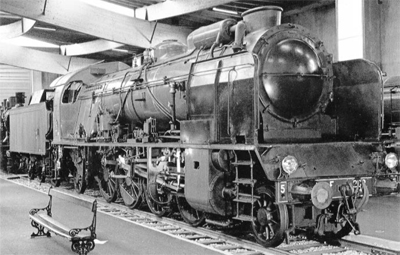

|

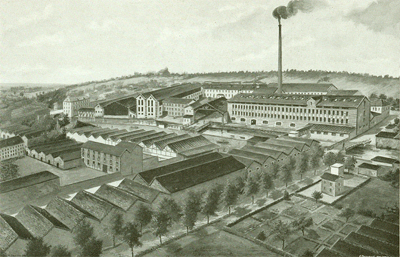

Elle se retrouve aujourd'hui, après fusion avec la SPIE, résultant elle-même d'une société qui a développé les chemins de fer et les tramways électriques, dans la société SPIE-Batignolles La SCB poursuivit l'activité de la société Ernest Goüin & Cie, dans la construction de locomotives à vapeur. |

|

|

Elle se diversifia dans les ponts métalliques et dans les ouvrages de maçonnerie afférents. Devenue une entreprise de génie civil, elle s'orienta vers les

marchés extérieurs, dans les colonies et à l'étranger,

et entreprit de construire des lignes de chemin de fer. |

|

(Sources : Archives Nationales AQ 89, La Société de construction des Batignolles, des origines à la Première Guerre Mondiale de Rang-Ri Park-Barjot et La Société de construction des Batignolles de 1914 à 1939 : histoire d'un déclin d'Anne Burnel)

Charles Barbière y fut ingénieur puis directeur du service technique des travaux publics et administrateur à partir de 1908. Il dirigeait, alors, la construction des chemins de fer helléniques. |

|

Ernest Goüin, souhaitant le bien-être de son personnel, créa une société de secours mutuel pour ses employés ainsi qu'un hôpital à Clichy. Charles Barbière participa à la construction, en 1907, d'un immeuble, 75 rue Pouchet (Paris, 17ème), pour loger les travailleurs de l'usine des Batignolles. Il s'élevait dans un paysage alors maraîcher, au-dessus du pont de la ligne de Petite ceinture.

|

Un article de Lucien Maillard paru dans le n° 53 de Paris Dix Sept en octobre 2006 donne des détails et relate des souvenirs du petit-fils de Charles Barbière (qui avait épousé une descendante d'un autre administrateur de la SCB) :

|

|

Mon grand-père Barbière était ingénieur et administrateur de la Société de Construction des Batignolles, indique Gérard Barbière. Ce bâtiment avait été construit dans le seul but de loger les travailleurs et les employés de l'usine. En réalité, les Roland-Gosselin financèrent l'essentiel de ce qu'on a appelé la "Société Anonyme des Logements Salubres" jusqu'en 1966, année où les appartements furent vendus en priorité aux résidents. Ma mère était une Roland-Gosselin, confie Agnès Barbière, sa femme. Je me souviens que l'on disait, dans ma famille, que Mme Roland-Gosselin venait chercher les loyers en voiture à cheval. À l'époque, la rue Ernest Roche n'existait pas. La cour de l'immeuble débouchait sur le talus de la Petite Ceinture… C'était la campagne, au seuil des fortifs. [...] |

A Villennes, Charles Barbière possédait la villa Brimborion, rebaptisée Les Groux, rue Gallieni.

|

|

Cet ingénieur devait bien connaître Léon Francq, son voisin de la villa Le Manoir, qui eut personnellement la même évolution que la Société de construction des Batignolles (de la fabrication de locomotives à vapeur aux projets de lignes de chemins de fer).

|

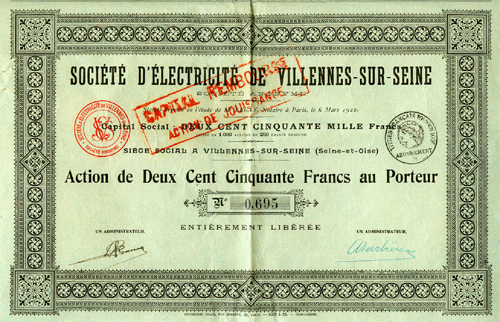

C'est vraisemblablement Charles Barbière qui le conduisit à s'installer à Villennes. Léon Francq en fit un administrateur de la Société d'Electricité de Villennes qu'il fonda et présida. |

|

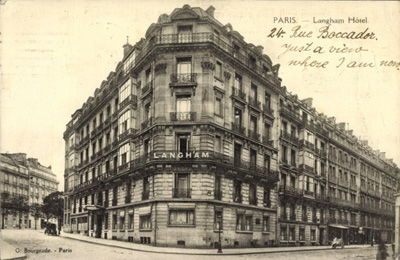

Henri Guillaume, hôtelier parisien

Henri Guillaume fut locataire puis propriétaire de la villa Bon Accueil de l'avenue Georges Clemenceau, qu'il avait acquise des héritiers d'Emile Havez. Celui-ci l'avait fait bâtir par l'architecte "art nouveau" Emile Hurtré. Henri Guillaume lui confia l'aménagement du restaurant de l'Hôtel Langham, situé rue du Boccador, dont il était propriétaire.

Dans la notice biographique que nous consacrons à cet architecte, vous pourrez voir la magnifique salle du restaurant qu'il décora avec le peintre Wielhorski.

|

|

|

|

La salle à manger de l'hôtel, restaurée, se trouve aujourd'hui intégrée dans le restaurant La Fermette Marbeuf, à l'angle de la rue Marbeuf et de la rue du Boccador. L'hôtel Langham de Paris a disparu mais la société "Langman Hotels International", toujours en activité, exploite de nombreux établissements dans tous les continents. Le premier fut inauguré en 1865 à Londres par le prince de Galles, le futur Edouard VII. |

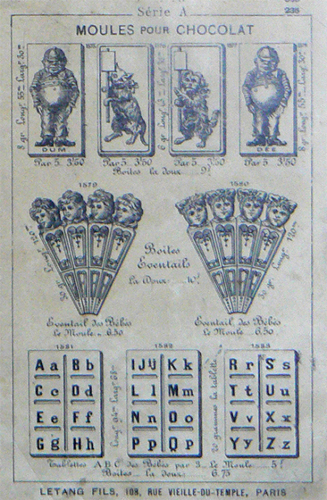

André Létang, fabricant de moules pour chocolat

Les trois frères, résidents villennois

|

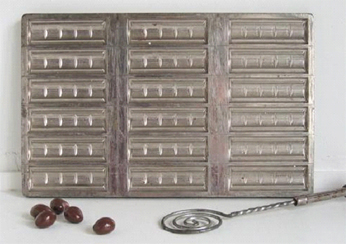

André Létang possédait la villa Les Groux, rue Gallieni, tandis que chacun de ses deux frères, Marcel et Henri, était également propriétaire d’une villa à Villennes : - la villa Les Bigochets, chemin de la Nourrée, - une maison à la Clémenterie. Tous les trois étaient les héritiers et les dirigeants, depuis 1917, d’une société industrielle très spécialisée. |

|

Fabriquant des moules pour chocolat, depuis sa fondation en 1832 par Jean Baptiste Létang, cette entreprise fut distinguée pour ses moules en fer blanc à l’exposition universelle de Londres en 1855 et à toutes celles de Paris, de 1867 à 1900. A l'époque où elle était dirigée par André Létang et ses frères, la société était installée à Paris, 108 rue Vieille du Temple.

Après l'invention des moules à gaufrettes par Henri, elle s'est diversifiée dans les moules à gâteaux puis dans les moules pour glaces et sorbets. |

|

La société Létang Fils est toujours en activité : acquise en 1998 par Ouest-Pack, devenu Syneric Industries (groupe fournissant des consommables et des biens d'équipement pour l'industrie agro-alimentaire et non alimentaire), ses ateliers sont situés à Coray dans le Finistère. Elle a ainsi retrouvé la région de son fondateur, originaire de Dinan, qui avait baptisé son atelier de la rue Quincampoix à Paris ''Aux Armes de Bretagne''.

|

Elisabeth de Contenson apporte des précisions dans son ouvrage Le chocolat et son histoire (Editeur : Archives & Culture, 2010) :

|

|

|

Ainsi est né un nouveau métier, celui de ferblantier-mouliste, qui reste pendant une bonne vingtaine d'années l'apanage des artisans parisiens. Puis les Allemande se mettent sur les rangs et fabriquent des moules, notamment la Maison Hermann Walter, bientôt suivis par les Italiens, les Suisses et les Belges. Les Anglais ne sont pas en reste : la Maison Fry à Bristol met en vente ses premiers oeufs en chocolat en 1873, suivie deux ans plus tard par ses rivaux de la Maison Cadbury. |

Cliquez ici

pour lire la longue histoire de la Maison Létang sur le site Internet

de Létang Fils, qui se présente ainsi :

|

Depuis 1832, Létang Fils vous propose une grande variété de moules destinés aux métiers de la bouche et de l'industrie. Grâce à sa solide expérience dans le travail des métaux, Létang Fils réalise des moules à charnières pour les glaces et sorbets, emboutit des formes originales en plaques, bandeaux et attelages pour la biscuiterie, la pâtisserie et la viennoiserie. Vous découvrirez de plus une multitude de formes en demi-coques, destinées aussi bien aux chocolatiers-confiseurs qu'aux traiteurs. L'importance de son savoir-faire, son parc riche de plusieurs milliers de matrices, ses capacités d'innovation font de Létang Fils votre partenaire privilégié pour la réalisation, le renouvellement de vos plaques et moules, ainsi que la création de formes nouvelles. UN PATRIMOINE HISTORIQUE La maison Létang, fondée en 1832, a développé son activité de fabrication de moules au cours des deux derniers siècles dans le respect de la tradition familiale. Son savoir-faire hors du commun s'est enrichi année après année des progrès techniques et des découvertes du XIXe et du XXe siècle. Le patrimoine transmis à ce jour est constitué de plus de 12 000 matrices dont la variété, la qualité et le niveau de détail en font une collection unique au monde qui continue à s'élargir par de nouvelles créations.

Aujourd'hui, l'entreprise Létang Fils fabrique principalement des moules à pâtisseries, des moules à tartelettes, des plaques à biscuits, des plaques à madeleines et autres bouchées pâtissières, des moules à glaces en étain, mais son offre comporte également de nombreux autres produits : moules pour crèmes, moules pour gelées, moules pour cires... UN RAYONNEMENT MONDIAL Depuis 1832 la renommée de la société Létang Fils n'a cessé de croître. Elle a rapidement franchi les frontières de la France et permet aujourd'hui à l'entreprise d'avoir des clients sur toute la planète qui apprécient la qualité de ces produits de tradition française. Létang Fils livre aujourd'hui ses productions aux quatre coins des cinq continents (du Nord au Sud de l'Afrique, de l'Atlantique au Pacifique des deux Amériques, de l'Europe aux confins de l'Asie). |

Lulu, l'épouse d'André Létang, actrice puis agent artistique

Lucienne

Watier n'a pas été forgée dans le même moule

que sa belle-famille. C'est son activité d'"impresario" d'acteurs

célèbres, tels que François Périer, Marie Daems,

Gérard Philippe et Jean Marais, qui l'a conduite à les inviter

dans sa maison de Villennes.

Léandre Fallou, pionnier de la radionavigation

aéronautique

(1912 - 2000)

|

Les débuts de la radionavigation Il entra très jeune dans l'aviation. En 1936, Air Afrique l'affecta comme radio au sol dans plusieurs centres africains, en particulier Aloulef. Le directeur d'exploitation le fit bientôt nommer radionavigant sur les appareils de la compagnie. |

|

Mobilisé pendant la guerre, il resta en Afrique et fut affecté, en 1941, en tant que radionavigant à la Société Civile de Liaisons Aériennes en Afrique du Nord. Les troupes anglaises et américaines débarquèrent au Maroc et en Algérie, en novembre 1942 ; deux mois plus tard, au cours d'une mission à bord d'un Goéland du côté de Sétif, il fut victime d'une blessure par balles aux jambes, qui l'a handicapé pendant la suite de son existence. Il fut photographié avec l'équipage d'un Glenn Master, dont il fit partie. En 1945, Léandre Fallou fut nommé adjoint du directeur des radionavigants d'Air France. Dans cette période, il navigua vers tous les continents, traversant 78 fois l'Atlantique Nord. En 1948, il participa à la création de la Société Aérienne de Transports Internationaux (SATI), devenue rapidement l'UAT puis l'UTA. |

|

Largage sur le Groenland

En juillet 1949, il fut radio sur les appareils qui ravitaillèrent la mission de Paul-Emile Victor en difficulté au Groenland. Les 3 LB 30 "Liberator" étaient une version cargo du célèbre bombardier ; ces "camions aériens" avaient déjà été utilisés pour transporter de la vanille de Madagascar en Europe, convoyer un arbre de couche de bateau jusqu'à Sydney, des chevaux de course vers l'Argentine, de l'étain entre Kunming en Chine et Haïphong.

Léandre Fallou guida les pilotes, Jean Combart et Roger Loubry, pour larguer 80 tonnes de matériel en 13 missions (caisses de vivres frais, jerricans d'essence, chenilles pour les véhicules de l'expédition). Les conditions climatiques, très différentes de celles auxquelles ils étaient habitués en Afrique, ne facilitaient pas la tâche. Le lieu des parachutages avait été choisi au centre du glacier, à 400 km de la côte. Les moyens de radioguidage et la gonio HF permirent à l'équipage de se diriger directement et rapidement sur l'objectif. La veille du 14 juillet, PEV et ses camarades reçurent leur courrier et deux jerricans de vin, repérés par une bande tricolore ! Le journaliste Georges de Caunes, l'un des premiers de la télévision, participa à cette première opération, suivie d'autres jusqu'en octobre.

Pour lire un récit détaillé et illustré de ce largage, nous vous proposons de visiter le site Web Transpol'air sur l'aventure polaire.

Les transmissions aéronautiques

En décembre de la même année, Léandre Fallou fit partie de l'équipage assurant la première liaison aérienne Paris-Cayenne. L'UAT lui confia ensuite la responsabilité des transmissions de la société ; leur qualité favorisa le développement très rapide de cette jeune société. Administrateur de la Société Internationale des Transmissions Aéronautiques (SITA), il a également consacré beaucoup de temps à l'Association des Professionnels Navigants de l'Aviation.

Capitaine honoraire de l'armée de l'air, il reçut la croix de guerre avec citation et fut nommé officier de la Légion d'Honneur. Au cours de ses 18 000 heures de vol, Léandre Fallou a joué un rôle important dans l'amélioration de la sécurité aérienne. Il a été inhumé à Villennes, où sa retraite s'était passée agréablement dans sa maison de l'île, au bord de la Seine.