Les Bigochets

L'origine du nom

Pourquoi une avenue de l'île de Villennes, une villa qui a remplacé un restaurant à l'extrémité du chemin de la Nourrée vers Poissy ainsi qu'une sente du Bois des Falaises portent-elles le nom de Bigochets ? Le nom La Bicochette d'ne villa de la rue Gallieni pourrait avoir la même origine.

Ce nom était parfois écrit "Picochés" comme on peut le lire dans une délibération du conseil municipal du 6 avril 1817, relatant que le moulin-bateau du maître-meunier, François Fortier, situé "Place des Picochés" a été submergé en mars 1814, à l'issue des glaces.

Ainsi étaient appelés des îlots situés entre l'île de Migneaux et celle de Villennes, alors nettement séparés de cette dernière. En ce un lieu, des pêcheurs ou des meuniers auraient-ils été attaqués par des oiseaux, qui nichent toujours très nombreux dans les îlots et à l'extrémité de l'île de Migneaux ? En effet, le verbe ancien "picocher", encore utilisé au Québec, signifie "frapper avec le bec" et, par extension, " piquer avec un objet pointu".

Trois îlots de Poissy réunis et rattachés à l'île de Villennes

|

|

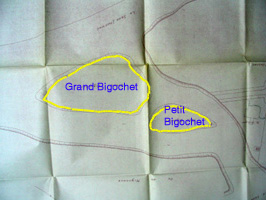

Le plan d'intendance de 1786 montre trois îlots ou motteaux. |

|

Ils existent toujours, avec des formes différentes, sur le plan cadastral de 1821, mais en partie seulement, car ils appartenaient déjà à la commune de Poissy. C'était également le cas de l'île de Migneaux, dont une portion, la plus proche, était néanmoins rattachée à Villennes ; elle fut cédée à la ville voisine au milieu du 20ème siècle, pour faciliter la distribution du courrier postal. |

|

Sur le plan de lotissement de l'île (vers 1910) et sur un plan de 1939, il n'en subsiste plus que deux : le grand Bigochet et le petit.

Le premier résulte vraisemblablement du regroupement de deux des

îlots primitifs.

|

|

Les propriétaires, du meunier au boulanger puis au maire

Le maire, dont il est question, n'est pas celui de la fin du 20ème siècle et du début du suivant, mais Louis Emile Havez, ancien administrateur de théâtres, maire de Villennes de 1897 à 1899.

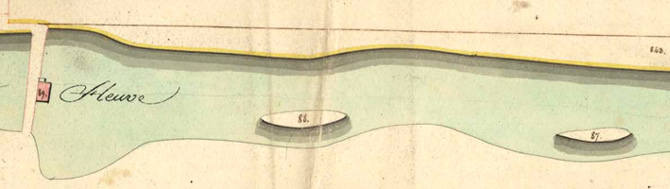

Le plus ancien propriétaire connu était l'un des meuniers de Migneaux, Pierre Sulpice Rodier. Son bateau-moulin, muni de roues à aubes selon une technique développée depuis le 6ème siècle, était installé au milieu du petit bras de la Seine ; il était attaché par des chaînes aux deux rives comme le montre le plan d’intendance de Migneaux de 1786. Ce meunier a laissé son souvenir dans les archives municipales entre 1816 et 1835 : à plusieurs reprises, des crues de la Seine et le gel du fleuve l’ont obligé à déplacer son moulin-bateau ; des litiges l’ont opposé à des riverains et à la commune au sujet des amas de pierres et de bois ainsi que l’auvent, abritant sa "guimbarde", qui encombraient le chemin.

Après son décés en 1848, les Bigochets sont restés la propriété de sa famille : sa veuve puis une sœur de celle-ci ; ensuite l'un des frères de cette dernière, puis l'un de ses neveux, marchand de nouveautés à Sannois.

En 1872, le boulanger Honoré Charles Plouin acheta les îlots : il avait fait construire, l'année précédente, la maison de la rue de Poissy qui deviendra le logement du jardinier de la villa La Vallée des Roses.

Sa veuve, leur fille, épouse d'un représentant de commerce, et leur fils, fabricant de produits chimiques, vendirent en 1893 les Bigochets au futur maire, qui avait acquis la villa Beau Séjour d'Henri Renoir (frère aîné d'Auguste, le célèbre peintre et père du cinéaste), dans l'actuelle avenue Clémenceau.

Un espace resté naturel

La notice publicitaire du lotissement de l'île présentait en 1913, dans son style lyrique, la vue qu'en avaient les voyageurs arrivant par le train : Une déchirure inattendue dans l'épais rideau de verdure qui borde la voie et le fleuve majestueux apparaît, reflétant le décor de ses rives dans le gigantesque miroir de ses eaux. Puis, ce sont les Bigochets, îles minuscules, qui défilent en cette course folle ; elles semblent de grosses corbeilles de fleurs et de verdure flottant sur le fleuve, qui les étreint en ses bras enlacés, comme s’il craignait de voir cette parure si belle, descendre le cours de ses eaux pour se fixer en un site moins digne de sa splendeur. De nos jours, ces anciens îlots restent un coin de nature "sauvage" à l'extrémité de l'île de Villennes.

|

|

Les îlots du petit bras

|

Un îlot en amont du pont est visible sur le plan d'intendance. Rattaché à l'île de Villennes, il n'existe plus en 1821. |

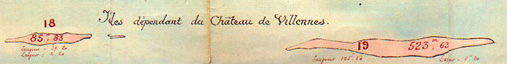

Le plan cadastral montre, par contre, deux autres très petites îles, qui n'y figuraient pas en 1786 ; elles dépendent du château, lorsqu'elles sont mises en vente vers 1887, lors du premier lotissement du parc du château, celui du terrain situé entre la voie de chemin de fer et la Seine (futur sentier du Bord de l'eau). Elles semblent avoir changé de dimension : environ 86 et 524 m2.

Les deux îlots appartiennent ensuite au propriétaire de l'île de Villennes, Edouard Eugène Briens, qui l'a achetée pour la lotir. Ses héritières vendent, en décembre 1912, toutes ses propriétés de Villennes, dont trois îlots.

|

Leurs noms ont toutefois été oubliés : l'un d'eux, l'"île à tricot" (une famille de Villennes s'appelait Tricot), était situé au lieu dit "le moteau croulard". Un moteau, parfois écrit motteau ou motot, était une petite butte. A Poissy, existent toujours l'île du petit Moteau et celle du grand Moteau ; par contre, le bras du Moteau, ancienne "frontière d'eau" entre Vernouillet et Triel, a disparu. |

|

|

Au début du 20ème siècle, ces îlots villennois étaient nommés "Les Mottiaux" (même racine que moteau, semble-t-il).

|

|

Le peintre et graveur Félix Bracquemond a réalisé, en 1868, des eaux-fortes intitulées "Les saules des Mottiaux", mais elles représenteraient une île du Bas-Meudon, proche de l'île Seguin.

A proximité de nos îlots, une villa de l'île de Villennes porte le nom d'une rue du village : "Les Iselles". Il pourrait désigner ces petites "isles", comme ce mot était autrefois écrit.