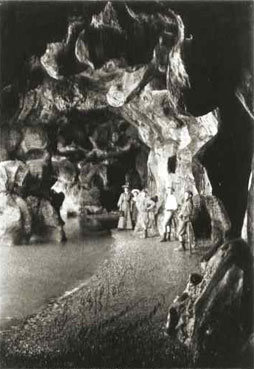

La construction de la grotte, lors de l'aménagement du parc du château

Jean Baptiste Paradis a montré un sens artistique dans les choix qu'il a faits pour la transformation du parc du château de Villennes. Il a profité du projet communal de raccordement de la rue Parvery et de la rue de l'école pour agrandir le parc du château. Il a dépensé, en 1869, des sommes considérables pour faire transformer ce parc de huit hectares par le paysagiste des parcs de Saint-Leu, de Mortefontaine, du domaine de Stors (Val d'Oise) et du Bois de Boulogne, Louis-Sulpice Varé.

|

La grotte du Bois de Boulogne |

|

Louis-Sulpice Varé avait voulu y créer une rivière artificielle, à l'imitation de la "Serpentine" de Hyde Park, que Napoléon III avait admirée. Mais il avait mal calculé son nivellement et sa rivière était à sec à l'amont et transformée en lac à l'aval. Alphand la remplaça par deux lacs de niveaux différents, séparés par une cascade, donnant naissance à des ruisseaux qui sillonnent le Bois. À travers les futaies, il perça des allées sinueuses. Jean Baptiste Paradis a fait également parcourir le parc de Villennes par une rivière anglaise, issue d'une magnifique grotte artificielle construite au point culminant de la propriété.

|

|

La distribution de l'eau, conduite d'une source jusqu'à la grotte

|

Pendant quelques décennies, à partir de 1911, les Villennois ont bu et utilisé les eaux des sources de Villennes. Captée depuis l'aménagement de la grotte, leur eau y est conduite par une canalisation souterraine pour alimenter la rivière anglaise. Les photographies, qui suivent, vous font visiter : - la galerie qui conduit à la source et contient des canalisations, - les deux sources, dont l'une est située sous le coteau près du parking, qui de nos jours de nos jours, sous le parking du chemin de la Côte, en face de la rue de l'Ancienne-mairie. - le bassin supérieur, au dessus de la grotte, où coule l'eau, issue des sources, qui n'était pas dirigée vers le réseau de distribution, - le regard de la cuve où l'eau était stockée avant pompage. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le réseau de distribution comprenait alors deux parties distinctes :

- la "basse pression", qui desservait la moitié du "pays", dans laquelle l'eau venant de la source coulait naturellement,

- la "haute pression", qui desservit la partie haute au moyen d'un réservoir dans lequel il fallait refouler l'eau de source. L'eau y était montée pendant tout l'hiver et même pendant la plus grande partie de l'année, par un bélier hydraulique ; pendant les mois d'été, lorsque le débit du bélier devenait insuffisant, on utilisait une pompe actionnée par un moteur à gaz.